異常気象で「特A」減少 適応できる品種が鍵に

Q 食味ランキングって何?

A 日本穀物検定協会(穀検)が食味試験に基づき行う、良食味米の格付けです。「食味評価エキスパート」と呼ばれる専門職員が、産地品種ごとに試食して、外観、香り、味、粘り、硬さ、総合の6項目で評価します。最高位の「特A」になると、トップクラスの良食味米として“お墨付き”をもらえます。

ランキングは1971年に米余りが顕著となった時期に始まりました。良質な米作りの推進と米の消費拡大に役立てる目的があります。その後、取り組む産地が拡大して、52回目となった今回は44道府県の152産地品種が対象となりました。

Q 2022年産の結果はどうだったの?

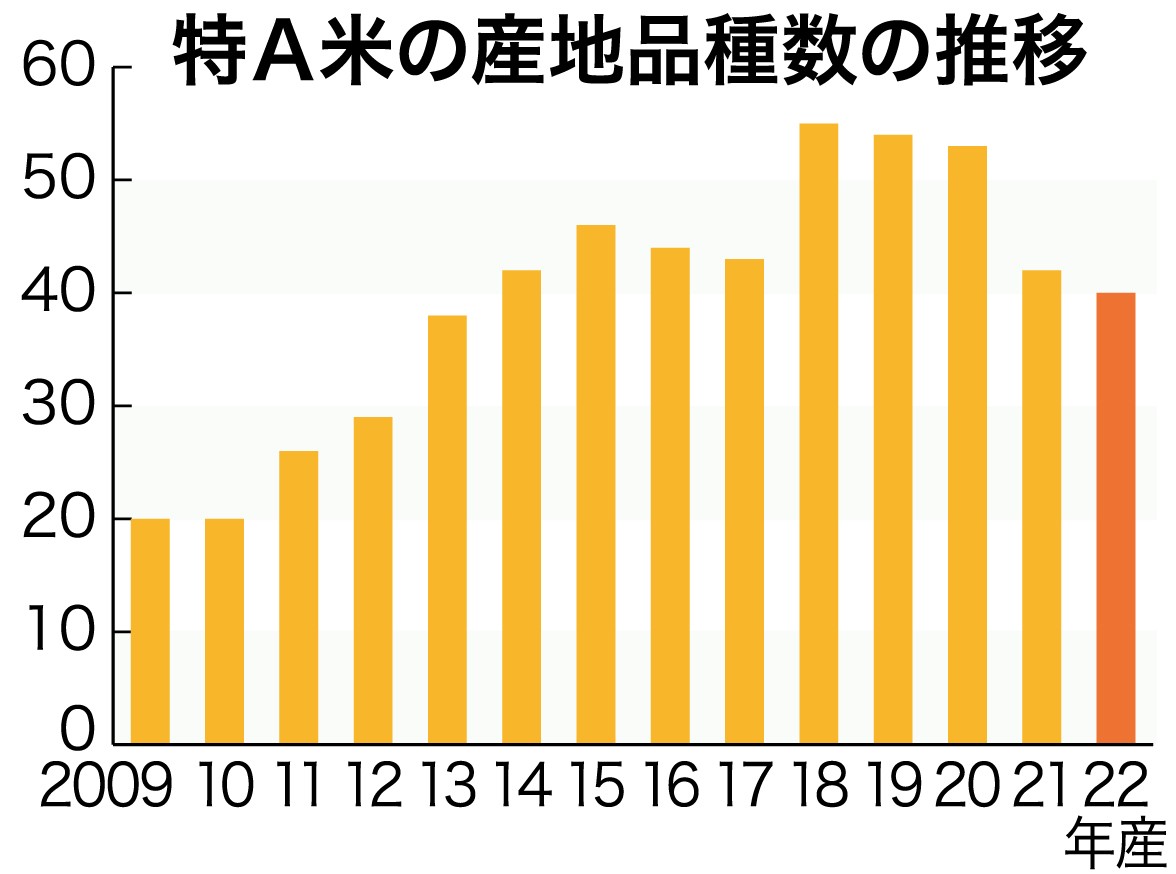

A 「特A」だった産地品種は40と、低迷した前年からさらに2減りました。ピークは18年産の55です。22年産は全国的な猛暑に加え、台風や線状降水帯の発生による日照不足が影響した産地もあります。<下に続く>

特Aに格上げされたのは9産地品種で、長崎と愛媛の「にこまる」の他、福井「いちほまれ」が特Aに返り咲きました。鳥取「星空舞」は初の獲得です。

北海道「ゆめぴりか」と山形「つや姫」が特Aの連続記録を伸ばしています。

一方、特AからAに格下げされたのは12産地品種。「コシヒカリ」の苦戦が顕著で、7産地品種を占めました。穀検は「比較的丈が長く、倒伏などの影響があった」と分析します。東北の「あきたこまち」や「ひとめぼれ」では前年に続き、特A評価を逃した産地がありました。

Q 高温耐性品種の台頭が目立ちます。

A 品種別の特A数を見ると、「にこまる」が6に増え、首位の「コシヒカリ」(8)に迫っています。次いで「つや姫」(4)、「きぬむすめ」(3)、「雪若丸」(2)などと続き、高温耐性品種が存在感を発揮しています。水稲は登熟期に高温になると白未熟粒が発生し、食味低下につながるだけに、高温耐性品種を導入する産地が増えています。気象変動の影響を受けにくい品種が良食味米作りの鍵となっています。

Q 特Aを取れば安心なの?

A 良食味米のお墨付きは生産者の励みになり、メディアに取り上げられて注目を集めます。一方、出品のない東京、大阪、沖縄を除くと、これまでに44の道府県全てが特Aを獲得しています。特Aだけで区別化するのは難しくなりました。

米消費は、共働き世帯の増加など消費者の生活様式に伴って変化しています。家庭での精米消費が落ち込む半面、加工調理されて手軽に食べられる商品のニーズが増しています。環境に配慮して生産された米も支持を広げ始め、食味プラスアルファの魅力を備えた米の需要が高まっています。産地には、良食味を土台に、多様化する消費ニーズに対応していく戦略が、引き続き求められます。

その他の動画あり[「まいちゃん」のニュース教えて!]はこちらから→

Line

Line