スキル高めて働きやすく

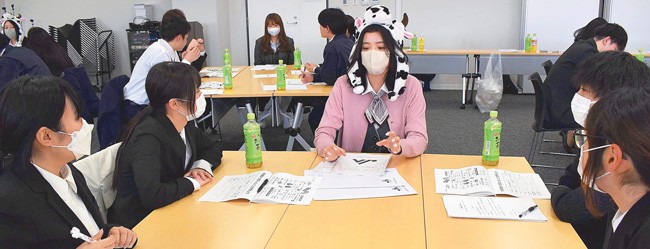

新年度が始まった2日には、新規採用職員研修の一環として先輩職員との座談会を開いた。新入職員は「仕事で悩んだときはどうしてますか」「1年目にやるべきことは」など次々と質問を投げかけ、JA事業や社会人としての心構えを学んだ。

応募減に危機感

コミュプロを発案したのは当時、同支所に赴任していた佐久間一歩さん(30)だ。JAの人材確保を巡る状況は厳しく「『応募してくれるだけでありがたい』というJAもある」と危機感を示す。実際、新採用職員研修に参加した新入職員は26人と、昨年に比べて10人以上少ない。「札幌から遠く、地理的に不利で応募が少ない現状はなかなか変わらない。今いる人を離職させないことに力を入れるべきだ」と語る。では、離職の理由は何か。佐久間さんは「理想とのギャップ、忙しさなど要因はさまざまだが、仕事に対して入組時のような志が持てなくなったからでは」とみる。志を持てるように上司が導けていないことも課題で、根本には「職場でのコミュニケーション不足がある」とする。そのため、コミュプロでは対話力の向上に重点を置く。自由に意見を出すことに慣れてもらい、職場でのコミュニケーションの活性化や組合員との関係構築につなげる。

芽生えた積極性

コミュプロに参加したJAしべちゃ入組5年目の戸羽華寿樹さん(22)は「組合員と話すときや職場で、思っていることが相手に伝わっているか心配なことがある」と話す。研修を通じ「もっと自分から人に話しかけようと思えるようになった。他JAの同世代との人脈がつくれたことも大きい」と仕事との向き合い方の変化を話す。世代間ギャップを埋める存在として中堅世代の役割も増しており、「係長版コミュプロ」の要望もJAから上がっているという。

挑戦の場を提供

人材の定着には、魅力ある職場づくりも重要だ。若手職員が主体的にチャレンジでき、やりがいを感じられる場をつくる動きが出てきた。JAきたそらちは、JA独自の「若手職員人財養成塾」の一環として、食農教育事業を21年から行っている。毎年、入組5年以内の職員10人が企画・運営を担当。地元の小学生を対象に、野菜栽培やJA施設の見学など年間を通じてカリキュラムを組み、地産地消や農業の魅力を伝える。

昨年度、運営に携わった入組4年目の小島梨里花さん(23)は「若手の考案した企画がその通りに進むことはなかなかない。子どもたちの喜ぶ姿を見ることができ、やりがいを感じた」と振り返る。普段は交流がない部署の職員とも関係性ができたり、野菜栽培で上司にアドバイスをもらったりと、活気のある職場づくりにもつながっている。

<取材後記>

「何をやるかより、誰と働くかの方が大事」。30代を前に、同級生と仕事について話すときによく聞く言葉だ。大変な仕事でも、支えてくれる先輩や仲間がいることで乗り越えられる。今回の取材で改めてそのことを実感した。北海道中央会根釧支所が、あるJAで行ったアンケートでは、職場に求めることとして「コミュニケーション・意見の言いやすさ」が26%と最も多かった。

取り上げた2事例に共通するのは、他JAや他部署とのつながりを生み、職場のコミュニケーションを活発にしていることだ。人材定着には処遇改善や業務効率化と並行して、職員が抱える悩みや希望を日頃から共有できる環境づくりが求められている。(小澤伸彬)

Line

Line