作物は育てないが、雑草は生えてくる――。そんな畦畔(けいはん)を、いかに手間をかけずに管理していくかが、生産現場の大きな課題になっている。畦畔管理に関する記事をまとめた。

進まない省力化 現状と対策は

「一番のネック。畦畔の除草がなくなればいくらでも面積を増やせる」「周囲の除草が手間だから作付けしない農地もある」「きれいに維持しないと(農地の受け手としての)イメージが悪くなる」。各地の担い手農家からは、畦畔管理への悩みの声が上がる。

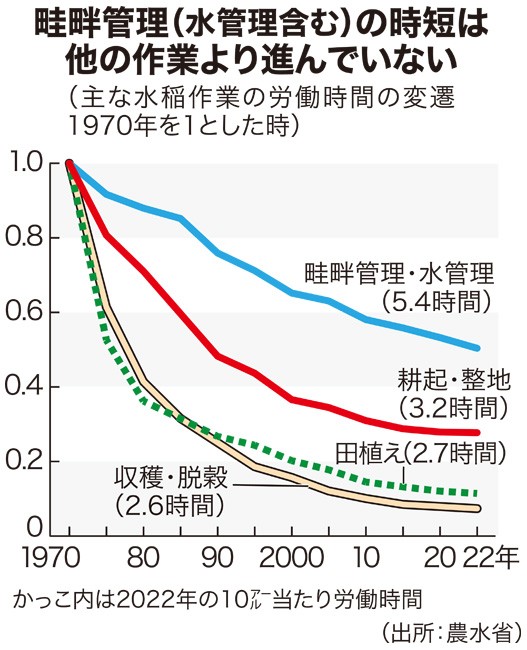

農水省の米の生産統計では、水稲1作にかかる労働時間を作業別にまとめている。畦畔管理は水管理も含む「管理作業」として集計されるが、2022年は10アール当たり5・44時間。作業別で最も多く、総労働時間の26%を占める。この50年で稲作は機械化が進み、田植えに要する時間は10分の1、収穫・脱穀は14分の1と大幅に短縮された。一方、管理作業は2分の1にとどまり、省力化が大きな課題になっている。

畦畔管理で避けられない草刈りを、どう省力化するか。自走式の草刈り機や除草剤散布をうまく取り入れたり、地被植物(グラウンドカバープランツ)を繁茂させ、雑草を抑える方法もある。

▶どうする畦畔管理 最新草刈り機、地被植物で省力化

(2025年01月01日付・特集面)

管理効率化へ 各地で試み

あぜ幅広げてトラクター除草

島根県吉賀町の真田土地改良事業組合は、水田のあぜの幅を2メートルに広げることで、除草をトラクターでできるようにしている。人手による刈り払いより大幅に省力化できる上、トラクターはキャビン付きのため、炎天下でも熱中症の心配なく作業できる。あぜの幅拡大は、区画整理と併せて行うことで、耕作面積は区画整理前と同規模を維持する。

▶あぜ幅2メートル、トラクターで除草 島根県吉賀町

(2024年10月08日付・営農面)

芝で覆って雑草抑制

畦畔管理の省力化へ行った芝の種まき(熊本県多良木町で、同振興局提供)

畦畔管理の省力化へ行った芝の種まき(熊本県多良木町で、同振興局提供)

熊本県の球磨地域振興局は、畦畔(けいはん)管理の省力化へ、芝で覆って雑草を抑える技術の実証を進めている。一般的には気温が高い時期に伸びる暖地型の芝を使うが、昨年秋からは、寒い時期に生育が良く、夏場に雑草と生育の競合が避けられる寒地型の品種を試験。より簡易に芝が拡大できるか、可能性を探る。

▶畦畔に芝で管理省力化 熊本で実証

(2024年12月25日付・営農面)

カメムシ対策も急務

イネカメムシは、1950年代ごろまで斑点米カメムシ類の主要種として知られていたが、70年代後半以降は水田でほとんど確認されなくなった。だが、2010年代以降、いくつかの府県で再び発生と被害が報告されるようになってきている。稲の出穂期から乳熟期の穂が被害を受けると、穂は傾かない直立穂となり、減収することがある。

解説▶イネカメムシ

イネカメムシ

イネカメムシ

埼玉県杉戸町の古澤邦敏さん(62)は、水田の畦畔(けいはん)にハーブ「ペニーロイヤルミント」を植えている。特有の香りで防虫効果があるとされ、実証試験をしている。

▶カメムシ対策で畦畔にハーブ 埼玉県の農家

(2024年07月18日付・営農面)

“最悪”の難敵「ナガエツルノゲイトウ」も

有機栽培の水田で確認されたナガエツルノゲイトウ(昨年11月、兵庫県北播磨地域で)

有機栽培の水田で確認されたナガエツルノゲイトウ(昨年11月、兵庫県北播磨地域で)

「これ以上除草の手間が増えれば、慣行栽培に戻すことも考えている」。兵庫県北播磨地域の水稲農家の男性(30)は、危機感を募らせる。男性の約10ヘクタールの田のうちナガエツルノゲイトウは1ヘクタールで発生する。

同雑草は極めて強い繁殖力で、“地球上で最悪の侵略的植物”とも称される。数センチの茎断片からでも再生する。男性は秋と春先、田植え前の計3、4回、同雑草をすき込む。すき込み時に断片が発生してしまうが、繁茂を抑えるためにやむなく行っている。すき込みに使った農機の洗浄など農地外に広げない対策を徹底し、発生田が広がる事態は防いでいる。

▶[どうするナガエツルノゲイトウ]➁有機は除草剤使えず苦慮

(2025年01月22日付・営農面)

解説▶ナガエツルノゲイトウ

鉄鋼スラグ舗装で電気柵の維持楽に

製鉄の副産物である鉄鋼スラグで畦畔(けいはん)を舗装し、その上に獣害対策の電気柵を設置する実証を、兵庫県立大学や和歌山県林業試験場が進めている。鉄鋼スラグ舗装は電気を通すため、舗装上で害獣が柵に触れれば、通電し忌避効果を発揮する。舗装は10年経過後も劣化せず、柵周辺の除草の手間を大幅に削減できることを確認。材料を調達すれば、自主施工もできるという。

鉄鋼スラグで舗装し、電気柵を設置した畦畔(兵庫県立大学提供)

鉄鋼スラグで舗装し、電気柵を設置した畦畔(兵庫県立大学提供)

▶鉄鋼スラグで畦畔舗装 兵庫県

(2025年01月29日付・営農面)

研究者、担い手の見解は

「丁寧に管理し薬剤も」「地域ぐるみで合筆を」

除草の省力化には何が必要か。雑草の専門家は「従来の作業を丁寧に行いつつ、除草剤を適当に使うのが、現代の最も省力的な雑草管理」(宇都宮大学雑草管理教育研究センター長・小林浩幸教授)と指摘する。一方、現場の担い手は「区画整備を地域ぐるみで進められれば、あぜ管理の労力を減らせ、生産性も高められる」(三重県の木曽岬農業センター・古村英之取締役)と訴える。それぞれの見解を聞いた。

小林浩幸氏(左)と古村英之氏

小林浩幸氏(左)と古村英之氏

▶[対論2024]小林浩幸氏×古村英之氏

(2024年12月01日付・オピニオン面)

Line

Line