「一番のネック。畦畔の除草がなくなればいくらでも面積を増やせる」「周囲の除草が手間だから作付けしない農地もある」「きれいに維持しないと(農地の受け手としての)イメージが悪くなる」。各地の担い手農家からは、畦畔管理への悩みの声が上がる。

畦畔の雑草は害虫のすみかとなり、見通しが悪くなるため作業性も落ちる。適宜除草してきれいに保つことが望ましいが、労力がかかる上に本圃(ほんぽ)の生産性に必ずしも直結しないという課題がある。

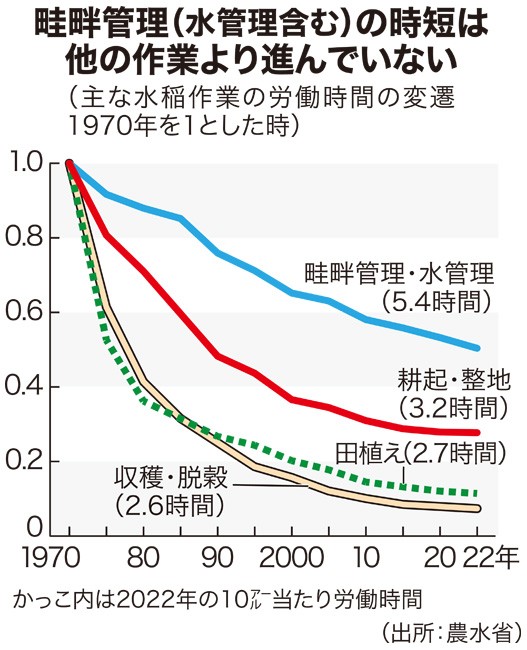

農水省の米の生産統計では、水稲1作にかかる労働時間を作業別にまとめている。畦畔管理は水管理も含む「管理作業」として集計されるが、2022年は10アール当たり5・44時間。作業別で最も多く、総労働時間の26%を占める。この50年で稲作は機械化が進み、田植えに要する時間は10分の1、収穫・脱穀は14分の1と大幅に短縮された。一方、管理作業は2分の1にとどまり、省力化が大きな課題になっている。

中山間で自走式に期待

畦畔管理で避けられない草刈りを、どう省力化するか。一般的には年2~4回、刈り払い機などで行われるが、自走式の草刈り機や除草剤散布をうまく取り入れる動きがある。

1000ヘクタールを超える農地を管理する岩手県北上市の西部開発農産は、トラクターが入れる農道脇はモアー、それ以外は刈り払い機やリモコン式の草刈り機と、環境に合わせて機械を使い分けている。リモコン式は、長さ1メートルを超える広いのり面で活用できるという。

ブームスプレヤーでの除草剤散布も併用する。田植え前の4月下旬にまいて雑草の発生を遅らせて、代かき・田植えと草刈りの作業時期を分散させる。大豆の播種(はしゅ)前にも同様にまく。農繁期の作業分散で「大幅な労力軽減につながった」という。ドリフト(飛散)のリスクを考慮し、隣が同法人の農地ではない場合は散布しない。

草刈りの省力化には、農研機構は「小型機のスマート化が必要」と指摘する。特に中山間地はトラクターでのモアー作業ができず、小回りは利くものの時間がかかる刈り払い機や自走式草刈り機が必要になるとみる。自律走行をするロボット草刈り機は、現状は芝刈りや公園利用がメインだが、起伏をなだらかにするなど環境整備をした上で導入すれば、畦畔でも使える可能性はあるという。

崩落防いで景観良く

地被植物(グラウンドカバープランツ)を繁茂させ、雑草を抑える方法もある。種子の購入費用や繁茂するまでの管理コストはかかるが、その後はおおむね年1回、地被植物が伸びた分を刈り込むだけで済む。根が張るため、防草シートで覆うのに比べて畦畔が強くなり、崩落を防げる。

富山県朝日町の農事組合法人ふながわは、管理する農地約50ヘクタール分の畦畔全てを、草丈が低く密に広がるセンチピードグラスで覆った。だるま製紙所(愛媛県西条市)が開発した方法で、粘性のある資材と一緒に種子を吹き付けて定着させる。同法人は「草刈りを減らせる。夏も青々としていて景観も良い」と話す。刈る位置を地際ではなく高めにすると、地被植物だけが優先して伸びるという。

被覆資材「べた~とシート」の上にセンチピードグラスを繁茂させているのが、岐阜県富加町の「夕田環境保全の会」だ。同資材は雑草抑制、地被植物の活着の2つの効果を持つ。活着効果がある部分にセンチピードグラスの苗を定植すると、ランナーが伸びて2年ほどで繁茂させられる。資材を開発した小泉製麻(神戸市)によると、年間3~4ヘクタールほどの施工実績がある。「都市部や道路・鉄道のインフラの緑化にも使われている」という。

地被植物には他にも、ベントグラス、ヒメイワダレソウ、ノシバなどが使われる。種類によって耐寒性や管理方法が異なるため、地域性や労働力に合わせた選定が重要となる。

農研機構・伏見昭秀上級研究員

畦畔管理の省力化技術の開発動向や普及について、農研機構・西日本農業研究センターの伏見昭秀上級研究員に聞いた。

畦畔管理の省力化技術の開発動向や普及について、農研機構・西日本農業研究センターの伏見昭秀上級研究員に聞いた。

◇

畦畔は場所ごとに大きく違う。中山間地ではのり面が大きく、長さ6メートルの場所もある。畦畔がどの方角を向いているかで生える雑草も異なってくる。この点が、畦畔管理の技術を共有することの難しさにつながっている。全ての畦畔に適用できる技術はないが、さまざまな草刈り機が販売され、防草シートや、(地被植物として)芝などを生やす方法もあり、技術の種類は充実してきている。自身の畦畔の形や特性を把握し、導入コストも踏まえて、どの技術を採用すべきなのかしっかり考えることが重要だ。

Line

Line