左から、鈴木晴菜さん、小西香子さん、齋藤信子さん、浅見純一さん

左から、鈴木晴菜さん、小西香子さん、齋藤信子さん、浅見純一さん| 課 題 | 組合員の生活を支える経済事業がマンパワーに頼っているため、デジタル技術を活用して早急に解決する必要があった。 |

| 解決法 | 38の支店で手入力していた紙による購買品の受注処理を本店の集中受注センターに集約。「fiシリーズ」でスキャンした申込書を「DynaEye」で読み取る運用を4人のチームでスタート。 |

| 効 果 | 受注処理のみにとどまらず、支店が行っていた架電による受注業務も集中受注センターに移行。大幅な省人化が実現し、支店では他の業務に時間を割けるようになった |

集中受注センターを開設して紙の申込書を「DynaEye 11」で読み取る運用を開始。38人から4人への省人化に成功 |

――いるま野農業協同組合 経済事業改革室 課長補佐の浅見純一さんにうかがいます。A4高速スキャナー「fi-8170」とAI-OCRソフトウェア「DynaEye 11」を導入した狙いと効果をお聞かせください。

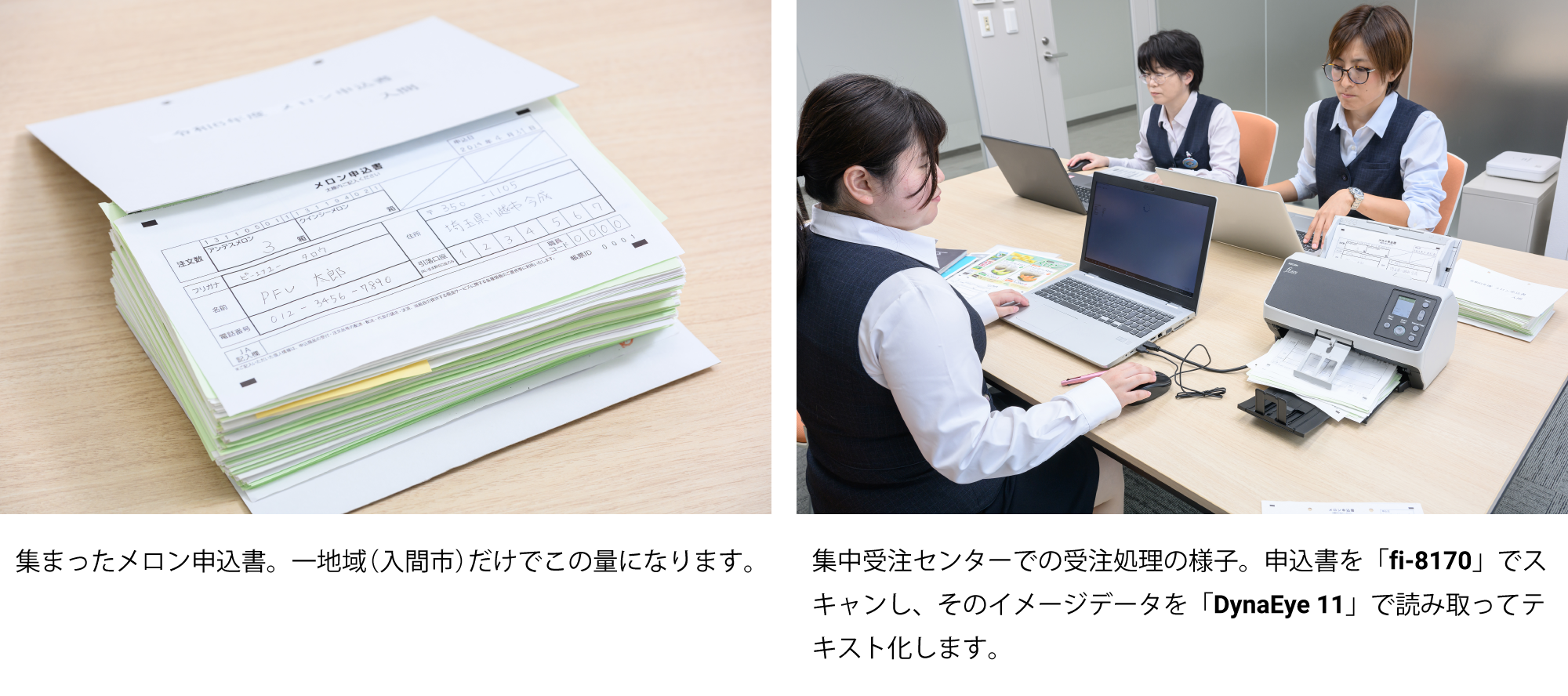

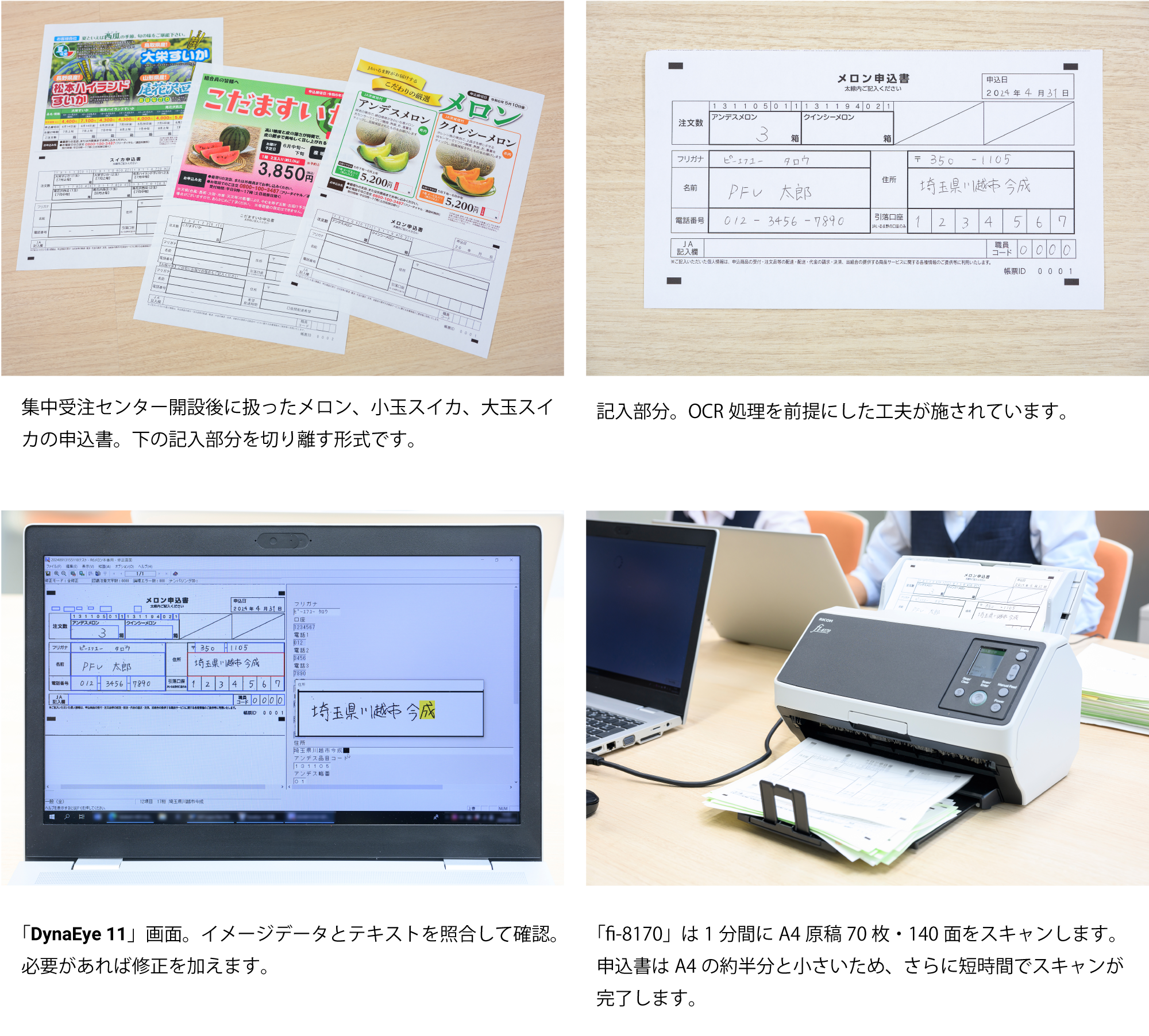

浅見さん 農協が組合員の方々に農産物などの生活物資を供給する購買事業は、多くの人員が携わるため人件費に圧迫されがちです。また昨今の人材不足によってマンパワーに頼る事業そのものが不可能になりつつあります。そこでJAいるま野ではDXによる省人化の一環として、本店に「集中受注センター」を開設し、従来38の支店に1人ずついる購買担当が行っていた購買品の受注処理を1か所に集約しました。集中受注センター開設のために4人を増員したので、38人から4人への省人化を果たした計算になります。

「fi-8170」と「DynaEye 11」は、リコージャパン株式会社の営業担当者から紹介を受けて当センターに導入しました。購買品は紙に手書きで記入された申込書で受注します。支店ではそれを手入力していましたが、センターでは申込書を「fi-8170」でスキャンし、「DynaEye 11」によるOCR処理で抽出したテキストデータを基幹システムに連携させる運用を2024年4月から開始しました。AI-OCRの活用によって少人数への業務集約が可能になりました。