地理的表示(GI )保護制度とは、その地域ならではの環境で長年育まれてきた特色ある産品の名称を生産地や生産方法とともに国が登録し、保護する制度です。登録された産品のみがその名称やGIマークを使用できます

販売額7億円を突破/継続的な新規参入

「昭和かすみ草」は、福島県奥会津の昭和村、柳津町、三島町、金山町を中心に栽培される宿根かすみ草だ。小花数が多く、夏場でも花持ちが良い。夏秋期のトップ産地であり、安定した品質に対する市場の評価は高い。

内堀福島県知事㊥に受賞報告に訪れた部会長ら(福島市で) |

現在、「昭和かすみ草」を出荷する部会員は86戸、ハウスの延べ面積は29㌶、平均年齢は56.9歳と働き盛りの壮年層が中核を成す。それを支えるのは、継続的に参入する新規就農者の存在だ。農外からの参入者は、部会員の約3分の1を占め、直近5年の定着率は100%。背景には部会と自治体、JAなどが連携した支援体制がある。

03年から続く昭和村の受け入れ事業では、部会員の農家の下で1年間研修できる。17年には「かすみの学校」として数日間、村での栽培を体験できるインターンシップも始めた。かつての新規就農者が、新たな就農希望者を教える好循環が生まれている。

GI登録日を記念日に/生産者の意識高まる

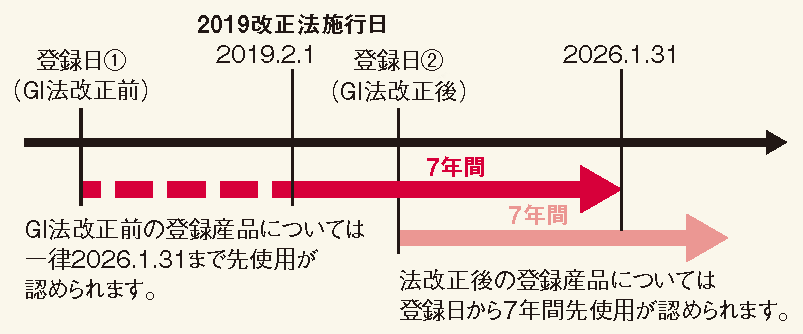

産地の快進撃の糸口となったGI登録。そのきっかけは、GIサポートデスクからのGI登録を促すはがきだった。トップ産地としてブランド力を高め、輸出での競争力強化にもつながると19年に申請。資料の追加提出などを経て、23年7月20日に登録された。

「昭和かすみ草フェア」の様子(福島県会津若松市で) |

合わせて、新規就農者向けの資料にはGIマークを表示。昭和かすみ草が国に認められた産品だと関心を高め、新規就農の増加にもつなげる。

産地ではGI登録のポイントは、日持ち技術や生産者の増加、染めかすみ草の導入などにより、トップ産地の地位を確立したことによると分析。この不断の努力により築かれた品質や社会的評価がGI登録の要件として認められたためと整理する。

JA会津よつば昭和営農経済センターの本名寛之係長は、GI登録後の変化を「生産者の意識が大きく変わった。部会員には40年間培ってきた技術が、やっと国に認められたという思いがある。自信を持って良いものを作り、さらなる品質向上に向けて努力していく姿勢が高まった」と受け止めている。

※写真はいずれもJA会津よつば提供。