消費機会が増加

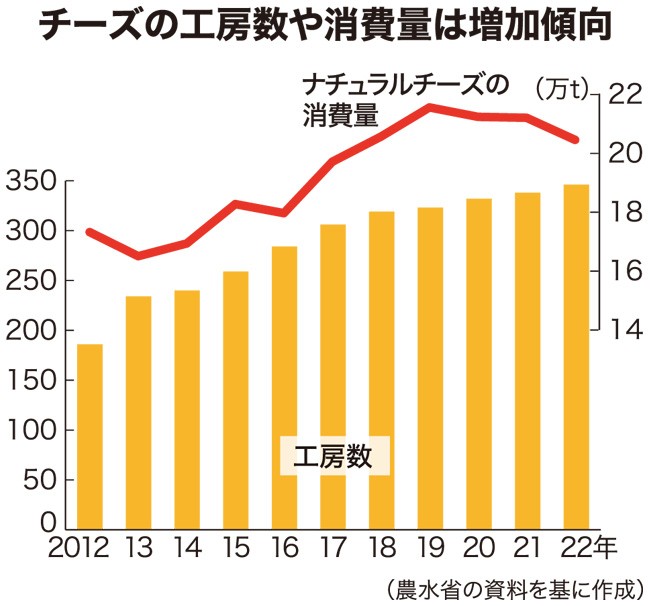

作り手や地域の個性が出やすいチーズ工房では、スーパーなどでは入手しにくい青カビやウォッシュ、ヤギの乳を使用したシェーブルなどさまざまなタイプのチーズが提供される。同省は、食の洋風化で「チーズの消費機会が増えると同時に、多様なチーズを楽しみたい消費者が増えていることが工房の増加につながっている」(牛乳乳製品課)と指摘する。22年度のナチュラルチーズの消費量は約20・5万トンで、12年度と比べ18%増えている。

印章製造大手の大谷(新潟市)は、今夏からチーズの製造・販売を本格化させる予定だ。子会社の社会福祉法人が、障害者の雇用創出へパンやチーズの製造・販売に20年に着手。チーズは小規模設備で不定期に製造していたが、大谷が設備を増強し製造に乗り出す。

同社は「新潟県にもおいしいチーズがあることを広めたい」と、県内では珍しいカマンベールなどの熟成系チーズを主に製造する考え。同社のパン販売店に加え、道の駅や空港でも販売する予定だ。

客観的な評価も

同協会は年内に、工房の衛生面やチーズの食味などを審査し、基準を満たした場合に認証マークを付与する制度を始める。チーズ製造者の意欲や技術の向上につなげると同時に、衛生面などの客観的な評価で消費者の安心感を醸成し、需要拡大を後押しする。(森市優)

Line

Line