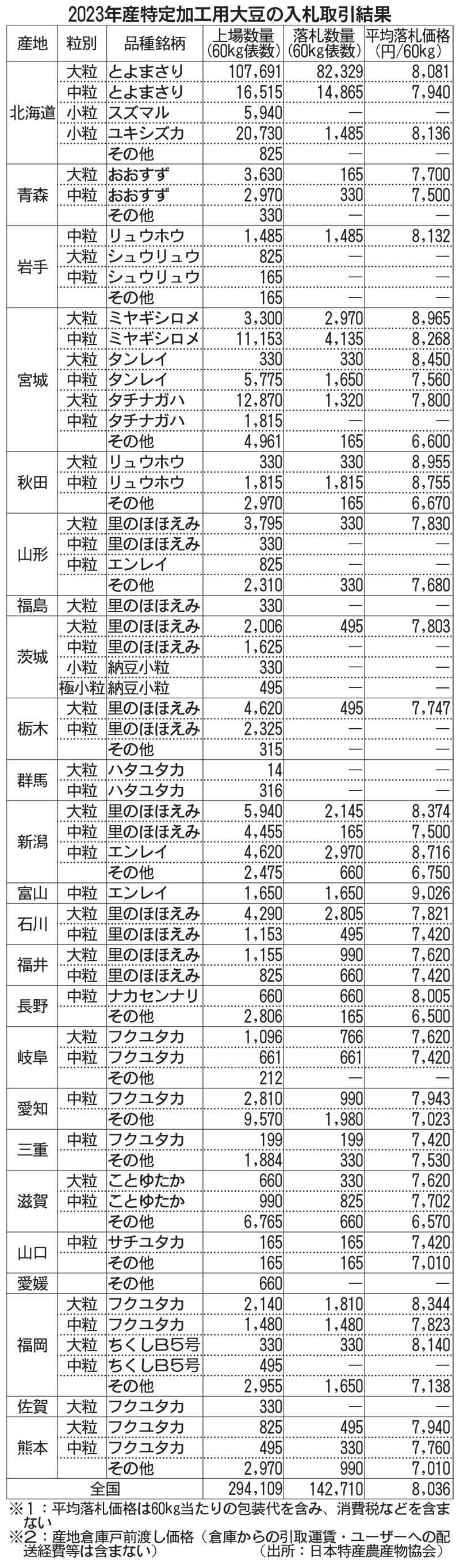

日本特産農産物協会が昨年12月から今年7月にかけて収穫後入札を計8回開催した。上場数量は前年産比3・4%増の2万6759トンで、そのうち1万2158トンが落札。落札率は45%と振るわなかった。

国内の需給は緩和している。コンテナ不足で遅れていた輸入品が一気に入荷した上、国産は23年産が豊作基調だった。実需からは、「国産大豆の使用量を増やしている最中」(北日本の豆腐メーカー)など一定に引き合いがあるものの、卸など入札に参加する業者の多くは在庫が潤沢として調達を抑えている。

大豆は国産のシェア拡大が期待されるが、その動きは鈍い。農水省が30日に公表した24年産の作付け意向調査(6月末時点)によると、31道府県が水田転作での大豆の作付けを「減少傾向(1%超減少)」としている。同省は「畑地化が進んだ結果」と説明するが、全体では減少するとの見方もある。

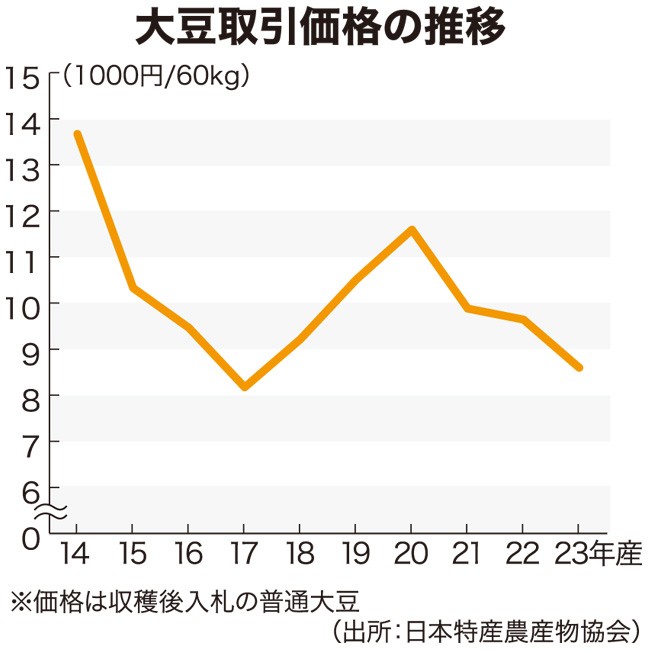

ただ、在庫の解消が進めば相場が回復する可能性はある。関東の卸は「遅れていた輸入品が一気に流入した影響で在庫が増えた。今が正念場」とみる。

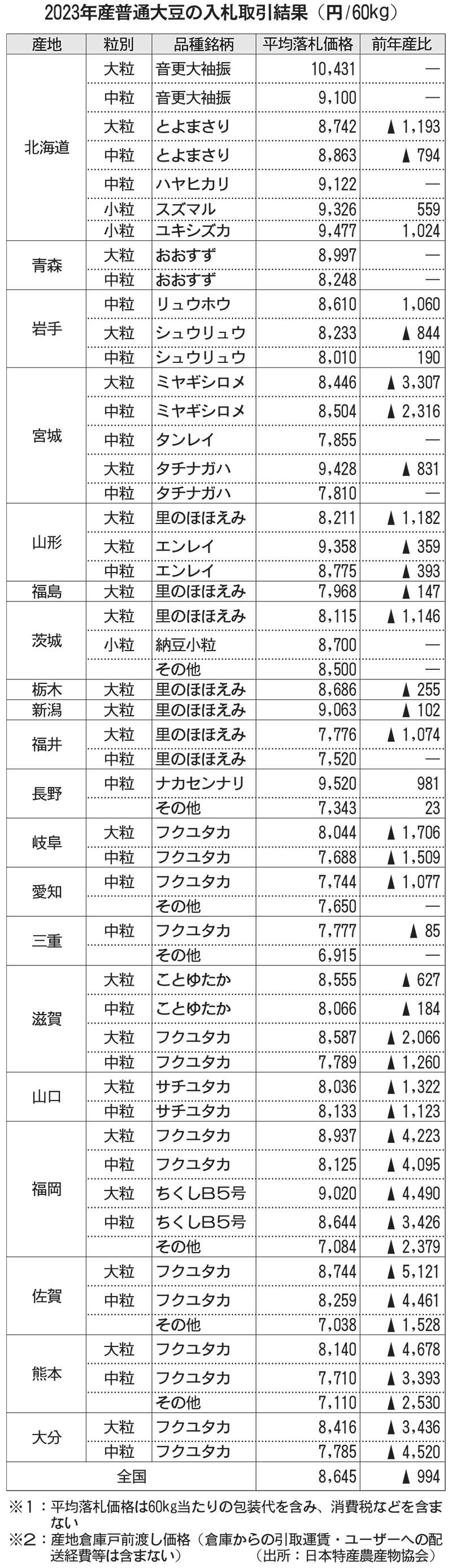

銘柄別に見ると、上場数量の多かった北海道「とよまさり」(大粒)が前年産比12・0%安、宮城「ミヤギシロメ」(中粒)が21・4%安、山形「里のほほえみ」(大粒)が12・6%安、福岡「ちくしB5号」(大粒)が33・2%安、佐賀「フクユタカ」(大粒)が36・9%などとなった。

取引は序盤から低調だった。初回(12月20日実施)の平均落札価格は9506円で、前年産平均比1・4%安。第2回(1月24日実施)には9000円を割り込んだ。その後も業者の応札意欲は回復せず、最終となる第8回(17日実施)では7935円と23年産で最も低くなった。

Line

Line