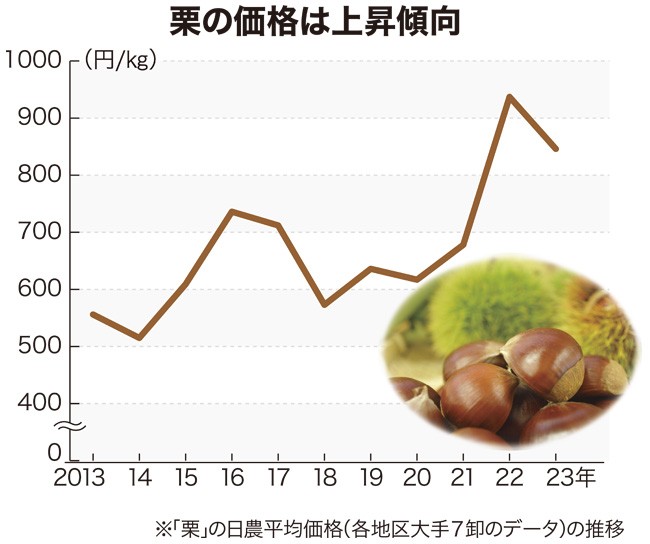

スイーツ向けにペースト加工する原料栗は、市場外で取引されるのが一般的だ。ただ、高まる需要で業者の調達が活発化したことで、市場の取引価格も押し上げる。日農平均価格(各地区大手7卸のデータを集計)を見ると、2023年は1キロ当たり846円で、10年前の1・5倍となった。

首都圏を中心に全国約420店舗を展開する銀座コージーコーナー(東京都中央区)は、20年の和栗商品の販売数量は前年比3・6倍に急伸、その後も販売は堅調という。和栗は、20年前後に同社をはじめとする洋菓子チェーンやコンビニ各社でスイーツの販売が盛んになり、その後もモンブランがブームに。「和栗商品の需要は年々高まっている」(同社)。

不二家(東京都文京区)も、「和栗は日本人に身近で、老若男女問わず幅広い層から支持がある」という。特に「笠間産和栗」といった産地を指定した商品は、「素材の品質などを消費者に訴求しやすく販売が好調」と説明。こうした産地名を掲げた商品を、4年で2割増やした。

スイーツ需要の高まりを受け、引き合いが強まっているのが、原料の栗ペーストだ。加工業者の中温(松山市)は、和栗ペーストは菓子メーカーから注文が増え、直近1年間の和栗ペーストの販売金額が3年前の約3倍という。

産地でペースト化など加工まで担う動きも出ている。栗の一大産地・茨城県笠間市では、21年に笠間市やJA常陸、JR東日本が出資し、加工施設「笠間栗ファクトリ-」を設立。ペーストなどの販売先は県内の洋菓子店を中心に全国展開するホテルなどで、23年は33トンを販売、24年の販売量は前年を1割ほど上回るペースだ。「国産や県産よりもさらに範囲を絞った産地名をうたい、付加価値を高めたい」との販売先の要望に応える。

同JAも21年まで市場出荷が中心だったが、22年以降は、笠間栗ファクトリ-を中心に約6割を加工業者に出荷している。サイズが小さくて市場出荷では価格が付きにくかった栗を加工に仕向けることで、生産者の所得増につながっているとする。生食向けで必要なくん蒸などの殺虫処理が省けるのも利点という。

栗の出荷量が茨城県に次ぐ全国2位の熊本県でも、JA球磨の関連会社が地元産の栗のペーストを製造している。

(後藤真唯子)

Line

Line