「2023年産米は例年にない好調ぶりだ」。関東圏に100店舗超を展開するスーパーの広報担当者は話す。同社では、23年産米の出回りが本格化した同年9月以降、家庭用米売り場での売上高は前年超えが続く。中でも23年11月以降の伸び幅は1割以上で、2割を上回る月もあった。

国内に400店舗近く展開する別のスーパーも、4月の売上高を前年同月から1割弱伸ばした。日本生活協同組合連合会(日本生協連)も対象66店舗で、「前年比で2桁伸びる月がある」という。

小売りの店頭価格は、前年から5キロ当たりで数百円上昇するケースが目立つ。「大幅に値下げをする特売の頻度も減った」(東京都内のスーパー)が、販売の勢いが衰える気配はない。

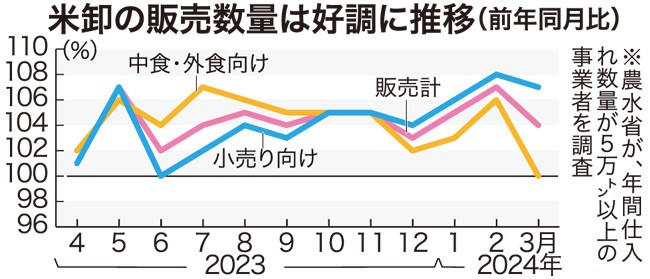

農水省によると、直近3月の卸から小売り向けの米の販売数量は前年比7%増。9カ月連続での前年超えとなり、24年以降は5%超の水準になる。大手米卸は「スーパーからの引き合いが強く、当初想定していた以上に販売数量を伸ばしている」と明かす。

米の販売が好調な背景にあるのは、節約志向の高まりだ。パンや麺といった小麦商品では値上げが相次いでおり、牛肉など高価格帯の品目は販売に苦戦する。キャベツやブロッコリーといった野菜が記録的高値となる。そんな中、米は茶わん1杯で約30円と値頃感があるとして、「ご飯食の需要は高まっている」(日本生協連)。

米の取引価格も上向く。産地と卸の相対取引価格は前年を1割上回り、業者間のスポット取引価格は秋田「あきたこまち」が60キロで2万円(税別)を超えるなど急騰している。

米の生産コストが高止まりする中、適正価格での販売が定着し、農家所得確保につなげられるかが焦点となる。

Line

Line