今年の野菜消費のトレンドについて、スーパーや飲食店・流通業者など47社から回答を得た。売れ筋ランキングで毎年上位を占めるサツマイモ・トマト・ブロッコリー・タマネギ・ニンジンは、「期待の品種・人気の理由」「産地への要望」を聞いた。

トマトは、ミニが2位につけた。色、へたなし、量り売りなど多様なアイテムがそろう点が人気を集めていた。

トマト全体での期待の品種は、「麗月」が4票と最多。硬玉で日持ち性に優れる品種が票を得た。猛暑による品薄リスクが背景にあり、「産地への要望」は「安定供給」が15票と最多だった。一方、「食味」も10票を獲得。「最近、棚持ちの良い品種に偏っている」との指摘もあり、食味を保ちつつ品質も安定させる難題に応える産地との取引ニーズが高まっている。

簡便さ人気が急上昇

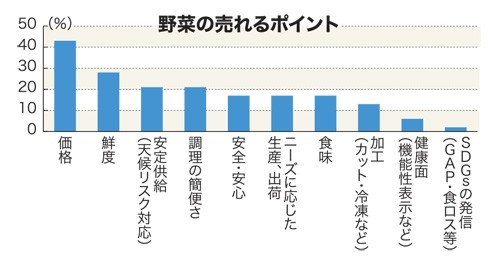

「野菜の売れるポイント」(二つ選択)は「価格」が42%と、圧倒的な回答率を獲得。前回調査(21年)でも2位(18%)だったが節約志向の強まりで、普段使いが多い野菜は値頃感を求める声が一層高まった。

2位は「鮮度」が30%と、前回(3位・15%)から上昇。「安定供給」が23%で続いた。天候不順が常態化し、鮮度管理に苦心する姿がうかがえる。

前回は5%にとどまった「調理の簡便さ」は、4位の21%と急上昇。簡便さを代表するパッケージサラダは、消費期限の延長や器が不要な商品など多様化が進み、消費を伸ばし続けている。関連質問「サラダの人気品目」(自由記述)は、レタスが10票と最多で、ブロッコリー9票、キャベツ6票と続いた。

<記者の目>

サツマイモ人気に応える鍵は、食味や品質の平準化にありそうだ。出荷規格の統一など、産地の垣根を超えた連携が期待される。

価格訴求の強まりは昨今の情勢ではやむを得ない。一方、「健康面」や「持続可能な開発目標(SDGs)の発信」の票が少なく、気になった。生産費の反映を望む産地との隔たりを埋めるため、価値の指標を掲げ消費者に理解を促す試みに注目したい。(橋本陽平)

Line

Line