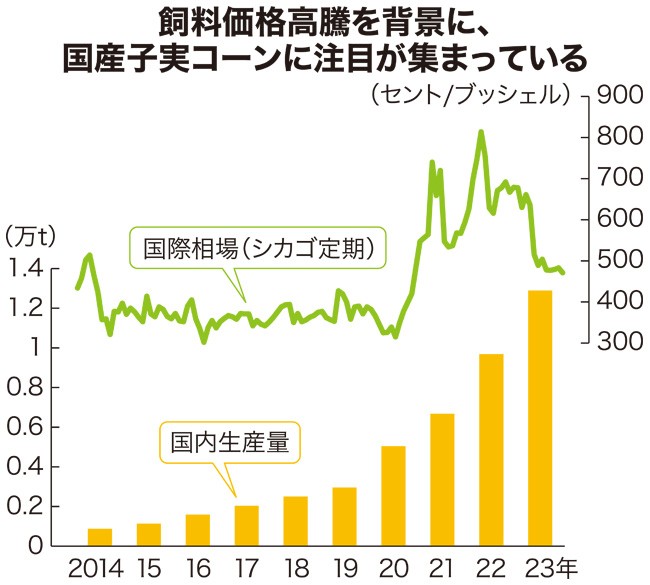

子実用トウモロコシは、茎葉を全て使って粗飼料にする青刈りトウモロコシとは違い、子実だけを収穫、乾燥、破砕して配合飼料の原料にする。年間約1100万トンが飼料に使われるが、その99%以上を米国やブラジルからの輸入物が占めるとされる。為替や国際相場の影響を受けやすいことが課題だ。

国産飼料拡大へ

農水省の統計では、23年の国内生産量は1万2861トンで初めて1万トンを超えた。前年の1・3倍、5年前の18年の5・2倍と年々伸びている。北海道が最も多く、次いで東北が約2割(イアコーンも含む)。

子実用トウモロコシの生産者でつくる日本メイズ生産者協会は、飼料需要に加え、輪作への組み込みやすさと、労働生産性の高さも拡大している要因に挙げる。管理作業が少なく、10アール当たり労働時間は1・2時間。水稲(22時間)や大豆(6時間)より大幅に短い。収穫はアタッチメントを付けた汎用(はんよう)コンバインが使える。自身も生産者で、同協会の柳原孝二代表理事は「府県でも広がっている。今は北海道がメインだが、流通コストを下げるには(農家と飼料業者を)近場でつなぐ取り組みが必要」と話す。協会には180戸が加盟し、こちらも増えている。

府県での拡大に向けてJA全農は、宮城県のJA古川と22~24年度に大規模試験を実施。10アール当たりの収量は24年度には687キロと当初の2倍以上に高まり、安定多収生産に手応えをつかんだ。「しっかりバリューチェーンをつなげ、国産の価値を見てもらえる消費者に販売していく」(米穀部)と話す。

食品向け需要も

食品向け需要も拡大している。同協会によると道産の約1割は茶(コーン茶)やウイスキー用に供給される。ペットボトル飲料「北海道コーン茶」を展開するポッカサッポロフード&ビバレッジによると、24年の販売は前年比94%増。業務用製品も強化し、提供する飲食店が増えている。

飼料用途で使える除草剤も利点だ。約10ヘクタールで作付けする栃木県の担い手農家は、子実用を含めた飼料用トウモロコシだけに登録がある「アルファード(トプラメゾン液剤)」を活用する。難防除雑草が多い畑は、麦後を大豆から子実用トウモロコシにして同剤で防ぐ。「薬代は十分に賄える。飼料業者から引き合いも強い」と話す。

(古田島知則)

Line

Line