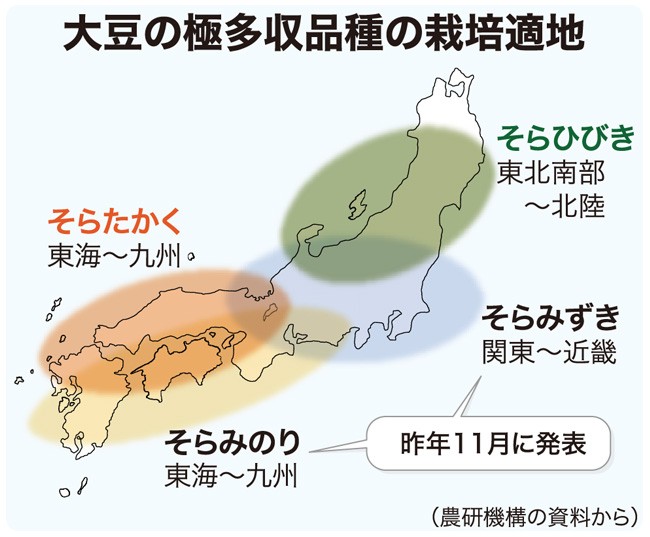

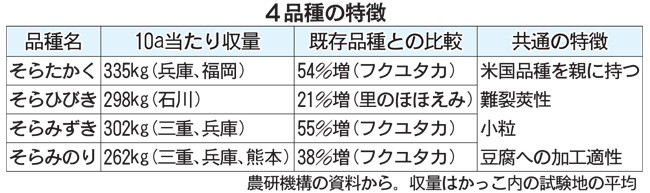

今回発表した「そらたかく」は、東海から九州にかけての栽培に向く。10アール当たり収量は335キロ(兵庫、福岡での3試験の平均)で、既存品種の「フクユタカ」よりも5割以上多収だった。現地試験では、同406キロ取れた場所もあった。成熟期は「フクユタカ」と同様で、慣行の栽培体系に導入しやすいとしている。

「そらひびき」は東北南部から北陸向け。10アール収量は298キロ(石川での3試験の平均)で、「里のほほえみ」より2割ほど多収。最大で同342キロ取れた場所があった。草丈が低く、倒伏しにくい特徴も持つ。

収量はいずれもコンバイン収穫で調べた。さやがはじけにくい性質の難裂莢(なんれっきょう)性を備え、コンバインでも収穫ロスが抑えられるなど、現場環境で実際に多収であることを重視して開発した。

大豆の収量(2023年産)は、北海道(同255キロ)と都府県(同133キロ)で大きな開きがあるのが現状。同機構は、先行して昨年11月に発表した、関東から近畿向けの「そらみずき」と、東海から九州向けの「そらみのり」も合わせて、都府県で既存品種からの転換を進め、収量向上につなげる考えだ。4品種とも、原種苗の入手の問い合わせは同機構が受け付けている。

大豆の食料自給率は25%(カロリーベース、22年度)。農水省は自給率向上へ、大豆生産量を22年の約24万トンから、30年までに34万トンにする目標を掲げる。鍵を握るとされるのが極多収性品種の導入で、同機構は、米国品種の多収性と、日本品種の加工適性を併せ持つ品種の開発を進めてきた。(古田島知則)

Line

Line