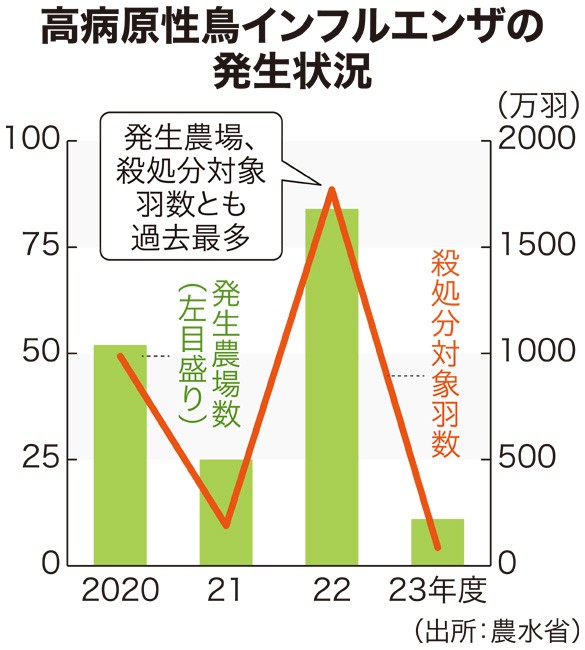

今季、野鳥での初発日は9月30日。同病が国内で79年ぶりに発生した04年以降では2番目に早く、農場へのウイルス侵入に警戒が高まっていた。農場での発生時期がこれまで最も早かった22年度は、発生件数が84事例、殺処分対象羽数が約1771万羽でいずれも過去最多。一方、23年度は、発生農場数は22年度の1割ほどまで減った。

23年度に発生が大きく減った要因として専門家からは「シーズン当初からの農場関係者らの警戒感が強く、対策が徹底されていた」との指摘が上がる。今季もまん延防止には、農場での防疫徹底の継続が重要になる。

23年度でも発生農場では、衣服を交換していない、防鳥ネットに穴があるといった不備が報告されている。そのため同省は、手指や車両の消毒、ネットの設置・修繕などの実施状況について、発生シーズンの10月から翌年5月まで、毎月自主点検するよう求める。

◇分割管理、徐々に普及

生産現場では、農場内を複数区域に分けて管理し、殺処分の範囲を各区域に限定する「分割管理」を導入する動きも徐々に進んでいる。同省によると、現時点で20農場が導入を決め、そのうち8農場では既に運用が始まっている。同省は、22年度の同病多発を受け、鶏の殺処分を最小限に抑えるため、23年9月に分割管理のマニュアルを示した。

農場での発生が過去最も早いが、北海道では感染野鳥が確認済みで、いつ農場で発生してもおかしくない状況だった。感染した渡り鳥が9月中旬に国内に飛来し、感染鳥と同じ水場にいた野鳥を介するなどで、農場にウイルスが侵入したのだろう。渡り鳥は全国的に飛来しており、どの地域も警戒が必要だ。

農場での発生が過去最も早いが、北海道では感染野鳥が確認済みで、いつ農場で発生してもおかしくない状況だった。感染した渡り鳥が9月中旬に国内に飛来し、感染鳥と同じ水場にいた野鳥を介するなどで、農場にウイルスが侵入したのだろう。渡り鳥は全国的に飛来しており、どの地域も警戒が必要だ。今回のように、過去に発生した農場で再発するケースが目立つ。再発農場は、周辺に水場があり野鳥や野生動物が近づきやすいなど、発生リスクが高い条件を抱えていることが多い。各農場は、周辺のリスク要因をいま一度洗い出し、対策が有効か確認してほしい。

消毒や衣服交換などを習慣化すること、ネット設置など野生動物の侵入防止策を定期点検することが必要だ。

Line

Line