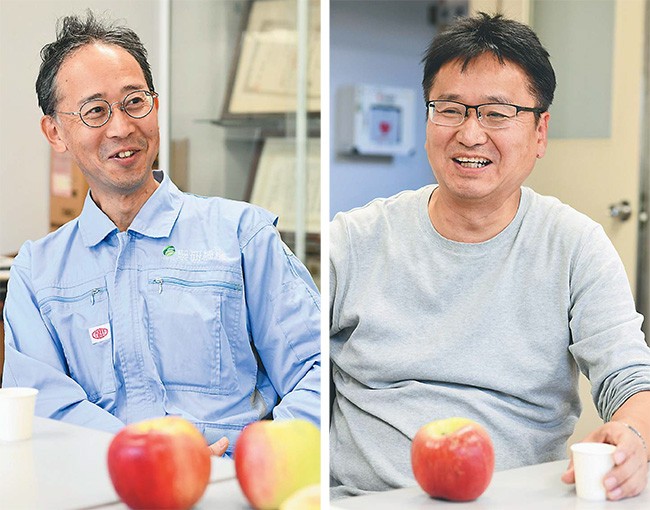

「栽培方法の研究は一度、途切れたんです」。「紅つるぎ」の開発に関わった同機構果樹茶業研究部門の岩波宏氏が明かす。

既にリンゴの栽培面積が減少傾向にあった1980年代後半、増産には省力化が重要になるとして注目を集めたのが、カラムナー性を持つ品種だ。枝が横に広がらず、壁状に仕立てることができるため、作業動線が固定できる、高度な剪定(せんてい)技術が不要--といった利点がある。

同機構も、カラムナ-性を持つ系統「8Hー2ー26」をカナダから導入し、育種に着手。合わせて、産地への導入に欠かせない栽培管理の研究も進めた。だが、壁になったのが「食味」だ。「8Hー2ー26」は、糖度に対して酸味が強く、消費者の嗜好に合っていなかった。90年代後半、「味が良くなければ売れない。栽培しても無意味だ」との声が機構内で強まった。育種は進めるものの、栽培管理の研究は事実上停止となった。

「いかに『ふじ』に匹敵する食味にするかが課題だった」と、同部門の澤村豊氏は育種を振り返る。「ふじ」は同機構が生んだ品種で、今や日本で栽培されるリンゴの半分以上を占める。同品種のような、高糖度で消費者に支持される食味を求め、「8Hー2ー26」に「ふじ」を交雑させたが、一世代の交配で満足のいく結果は得られなかった。

転機は10年ほど前、加工用リンゴを国産で賄おうとする動きが起きたことだ。生食用ほど食味が重視されないため、カラムナー性のリンゴにも可能性があるのではないかとの声が高まり、栽培管理の研究が再開された。

一方、育種では、「8Hー2ー26」に「ふじ」を交雑したものに、さらに「さんさ」をかけ合わせた実生が選抜されていた。そのうちの一つが、食味に秀でた「盛岡74号」。後の「紅つるぎ」だ。実際の産地で育てた場合も、満足いく食味となるのか。各地域での栽培適性の確認試験に踏み出すことになった。

カラムナー性リンゴ「紅つるぎ」の開発の経緯や可能性を追う。

Line

Line