「気づいた時には遅かった」。千葉県佐倉市の農家・根本榮彦さん(71)が、ナガエツルノゲイトウを地域の水田で確認したのは3年ほど前のことだ。地域では昨秋に除草剤をまき始めたが、それまでの間に発生は拡大。コンバインで稲を刈る際に同雑草を散らばしてしまえば、周辺の田にも発生が広がってしまうとして、収穫を諦めた農家もいるという。

同雑草は極めて強い繁殖力で“地球上で最悪の侵略的植物”とされる。一度地域に定着してしまうと根絶は難しく、水稲作を中心に農業被害も出ている。

根本さんが営農する地区では約50戸が計45ヘクタールで水稲を栽培するが、同雑草は50アールほどで確認。近隣地域の用水路でまん延していた同雑草が、用水を介して侵入したとみる。除草剤散布など対策を進めるため、根本さんは「まずは地域の農家に(同雑草の)認知を広げたい」という。

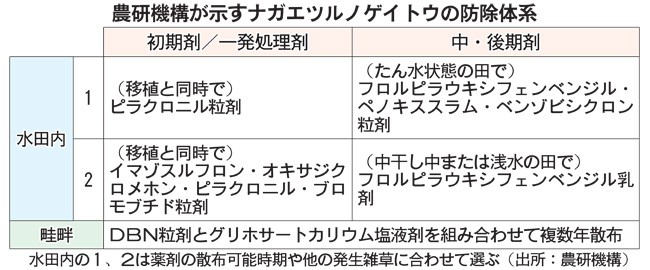

農研機構によると、同雑草は発生初期に薬剤などで適切に防除すれば、被害は最小限に抑えられる。一方、水田内に広がってしまった場合の除草剤の使用体系も、田の水持ちの状態に応じて、2パターンでまとめた。この体系を2年間続けて同雑草を減らせれば、3年目から通常の除草体系に移行できる可能性がある。

秋以降に防除する場合は、非選択性の除草剤をまき、翌年の発生を抑える。

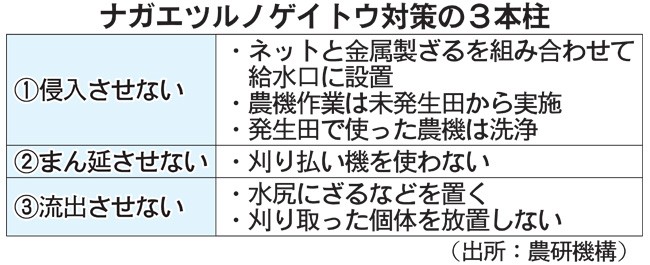

同雑草を田に侵入させないこと、発生農地から広げないことも対策の基本だ。同機構は、給水口にネットと金属製のざるを組み合わせて設置することを勧める。水勢でネットが破れるなどしてしまった場合も、ざるがあるため、まん延源となる雑草の断片の流入を確実に防げる。発生田から断片が流れ出ないよう、落水時には水尻にざるなどを設置する。農機に付着した断片を介して広がる事態を防ぐため、農機作業は未発生田から行うなどの作業順序の工夫や、発生田での農機使用後は洗浄を徹底することも重要とする。

ナガエツルノゲイトウの発生や対策の現状を追う。(4回掲載)

<ことば> ナガエツルノゲイトウ

南米原産の特定外来生物。川や水路、水田内や畦畔(けいはん)、畑でも発生する。数センチの茎の断片からでも再生し、断片が水路に流入するなどして分布が広がる。繁茂すると、稲の生育や用水の流れ、機械作業などを阻害する。1989年に兵庫県で初確認され、福島県以西の26都府県で発生している。

Line

Line