フクダ流とは

フクダ流の原点は貸農園にあります。狭い貸農園で、いかにたくさんのおいしい野菜を収穫するかという試行錯誤を、長年続けてきました。

肥料は全て有機質肥料です。有機質肥料を天恵緑汁で発酵させ、草木灰とともに畑に入れます。同じ畝に多種類の野菜を同時に混植したり、まだ栽培中の畝に次の野菜を植えたりするリレー栽培は、プロの農家はやらない手法です。

リレー栽培なので、春に立てた畝は耕さずにそのまま使い続けるため不耕起栽培になります。根菜以外は根を地中に残して収穫します。根は微生物で分解され、その跡には次の野菜の根が伸びます。食べない茎や葉は畑の外には持ち出さず、通路に置いて土に返し、養分を循環させます。連作は当たり前、連作した方が土は肥えるともいわれます。

連載の始まり

2012年の2月、連載の依頼を受けました。話はとんとん進み、イラストレーターの川野郁代さんとは翌3月に農園で初対面、4月から1年間の連載が始まりました。当時のタイトルは「家庭菜園フクダ流」でした。

最高の相棒

原稿を基に毎回イラストレーターの川野さんが新たにストーリーを考え、ほのぼのとした漫画として記事になりました。イラストは時に超精密に描かれ、俯瞰(ふかん)的な手法も多く、原稿を効果的に引き立ててくれました。川野さんには感謝でいっぱいです。

当初は1年間の連載のつもりでいましたが「読者アンケートで人気があるので」と年々延長が続き、気付けば10周年が終わっていました。これもファンの皆さんのおかげです。

連動動画もコラボ

私もユーチューブに動画をアップしていますが、日本農業新聞でも昨秋から「動くフクダ流」として記事連動動画がアップされています。記事だけでなく、新しい展開としてフクダ流が続きます。皆さんに楽しんでいただければ幸いです。

園芸ブーム今昔

このところのコロナ下において、10年前よりも園芸熱が高まっているようです。連載を始めてから、読者の皆さんとの交流がいろいろありました。

「ジャガイモのマルチ栽培がうまくいった」と写真まで送っていただいた方もいました。種の交換をしたことも数知れず、それは今も昔も変わりません。これからも読者の皆さんと共に歩みたいと思います。

家庭菜園研究家・福田俊さん 世界中に動画ファン

いつも笑顔の福田さんの周りには仲間がいっぱい。愛妻家で、奥さんの冨美子さんもいつも一緒です。

福田さん個人のユーチューブもあり、登録者数4万2700人、世界各国に閲覧者がいて海外からも質問が寄せられます。こちらも合わせてチェックしてください。

この農園が私の原点です

サラリーマンを退職し、家庭菜園を始めた原点が、埼玉県日高市にある9・5アールの農園です。自分と妻の名前から「T&F農園」と名付けました。数々の道具もここで試作を重ねて開発してきました。

私が開発したブルーベリーの品種「フクベリー」など複数品種の他、露地とハウスでたくさんの野菜を育てます。都内の自宅から週2、3回通っています。無農薬なので、害虫が出ても自然に天敵がやってきて退治してくれます。

畑には、電気や水も引き、小屋には冷蔵庫もあります。ブドウ棚の下が休憩スペースとなっており、夏場も涼しくて快適です。

イラストレーター・川野郁代さん 連載に命を吹き込む

毎週の掲載に向けた作業は、漫画のこま割りや下書きから始まります。手書きで書いた下絵を、パソコンに取り込み着色します。漫画には、毎回いろいろな人物が登場しますが、「福田さんの周りにいる仲間たちも描きたい」との思いで描かれ、どれも実在の人物です。時には編集担当が登場していることも。

福田さんとも小まめにやりとりしながら、10年間1回も休むことなく連載を支えてくれています。

これがあると家庭菜園が楽しい! フクダ流オリジナル“三種の神器”

本紙「フクダ流」でよく登場するのが福田さんオリジナルの道具の数々。10年の連載中、何回か記事で詳しく掲載していますが、こうしたオリジナルの道具の中でも、「これなしには農作業ができない」という福田さんの“三種の神器”を改めてご紹介します。作り方は日本農業新聞のホームページに掲載します。

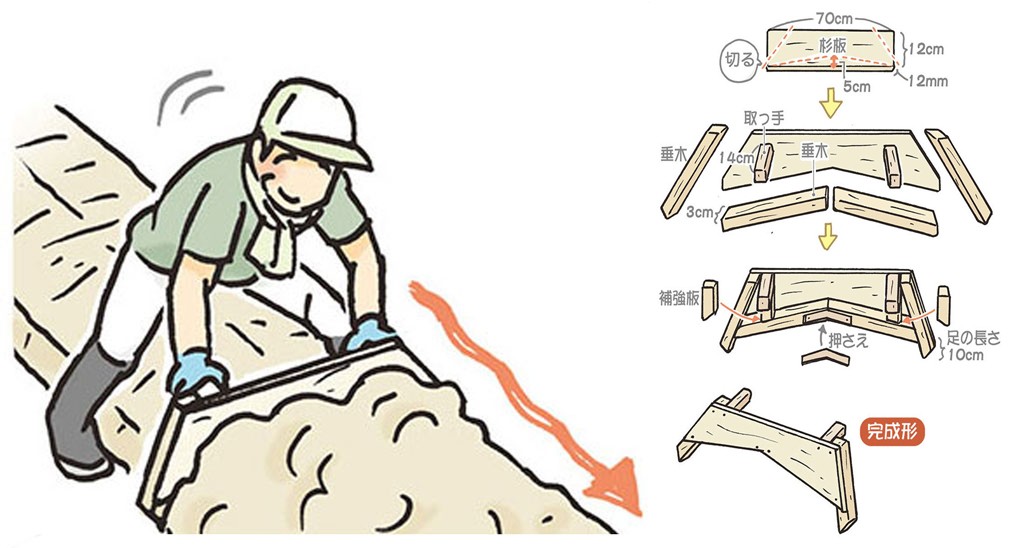

滑らせ完成 “畝立て君”

よく紙面にも登場する便利な道具が「畝立て君」です。畝を立てるのに便利な道具はないかと手作りし、取っ手の位置や軽量化など、バージョンアップを繰り返した進化形がこの形です。

これで畝立てもあっという間。家庭菜園を教えているセイコー農園でもみんなが使う道具です。

畝をV字に “溝つけ君”

畝に深さ5センチのV字溝を付けて種をまく、溝底播種(はしゅ)をすると生育が良く、積極的に行っています。当初は三角ホーで溝を作りましたが、土が崩れやすいため、2枚の板を直角に合わせて「溝つけ君」を考案しました。筋まきするときに欠かせません。

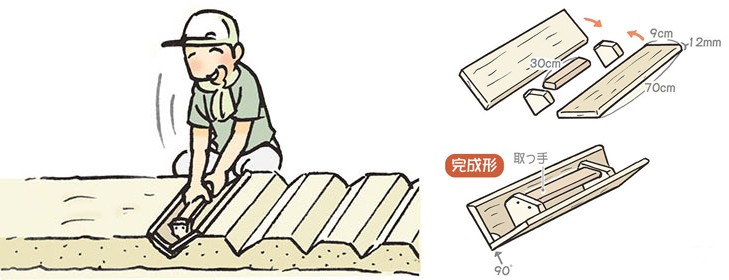

点まき楽々 “穴あけとんとん”

穴開きマルチフィルムなどを使うときは、筋まきではないので「溝つけ君」が使えません。点まき用の穴を開けるための道具が、名付けて「穴あけとんとん」。最終形は、資材店で買った直径34ミリの小づちに、木の円すい形の部品を接着剤でドッキングさせるだけで簡単です。

教えて! フクダさーん

Q うまく秋取りキュウリを育てる方法を教えてください。7月に種まきして育てますが、実まで育ちません。70~80センチまで育ったと思ったら、枯れ始め全滅状態になります。(岐阜県海津市 60代女性)

A 秋のキュウリは台風などもあり難しいですね。私もよく失敗します。以前、春に植えたキュウリを雨よけハウスで9月まで収穫したことがあります。遅まきより簡単でした。

Q 以前、サツマイモとエダマメを栽培したとき、サツマイモは繁っていたのに、芋はならず、エダマメもさやはなっても中が空洞でした。肥料をあまり与えなかったのが原因ではないかと考えています。(鹿児島県姶良市 40代男性)

A 私もサツマイモが地上部は茂ったのに芋の収穫がゼロだったことがあります。サツマイモは窒素肥料が効き過ぎると芋ができません。エダマメは私の経験ではカメムシの仕業ではないかと思います。さやが太り始めるころカメムシが吸汁すると、さやはできても実ができません。カメムシを寄せ付けないことです。

Q 畑を運営する際に、脱炭素の問題をどうお考えですか。プラスチック素材のマルチやポット、ハウスを、今後どう削減していこうとお考えか、ぜひお聞きしたいです。何かヒントをいただけると参考になります。(埼玉県川越市 40代男性)

A 脱炭素、地球規模の問題ですね。ポットは捨てずに何十年も使い回しています。マルチは敷きわらでも代用できます。土に返る生分解性マルチの利用という方法もあります。被覆資材はとことん使い回します。できるだけ捨てないことではないでしょうか。

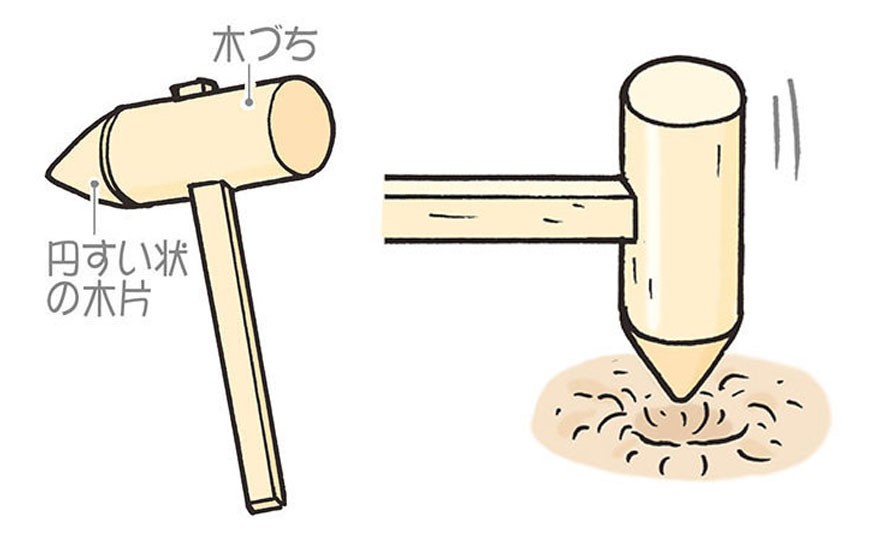

年間作型表

主な品目の作型について、関東南部をベースにした表をまとめました。フクダ流の混植のポイントは、大きくなるまで時間がかかるもの(メイン作物)のそばで、空間があいているうちにすぐに収穫できるもの(サブ作物)を混植するだけです。

例えばナス科の果菜類が育つまで両側にシュンギク、小松菜、カブなどを組み合わせます。エダマメでもいいですね。

お気に入り品種はコレ

食べておいしく、作りやすい、さらにたくさん収穫できる品種が気に入っています。絞り込むのは難しいのですが、例えばミニトマト「モモちゃん」やカボチャ「坊ちゃん」、ナス「ふわとろ長」、ピーマン「とんがりパワー」、キュウリ「フリーダム」、エダマメ「香姫」。その他、シュンギク「菊之助」、タマネギ「アトン」などもよく作ります。大手種苗会社のものが多いので、簡単に種が入手できます。これまでに出した本は「市民農園1区画で年間50品目の野菜を育てる本」(電子書籍、kindle版)。本紙連載をまとめた「図解マンガ フクダ流家庭菜園術」(同)などがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=LHfos7m5N-k

Line

Line