「規格外の農産物を買うことは、農家のためになりますか?」

東京都の女性から本紙「農家の特報班」にこんな疑問が寄せられた。女性はかつて、規格外品を買えば農家も助かり、廃棄も減ってエコだと思っていた。だが、交流サイト(SNS)を見ると「正品を買ってほしい」という農家が多く、消費者とのギャップがあると感じたという。

「正品買って」SNSで反響

「正規品を正規の値段で買って」。島根県奥出雲町でニンジン5・5ヘクタールなどを生産する大塚一貴さん(44)は2022年、X(旧ツイッター)にこんな投稿をした。「農家のため」や「食品ロス削減のため」として、学生や飲食店などから、規格外品を引き取りたいという申し出が相次いだのがきっかけだった。

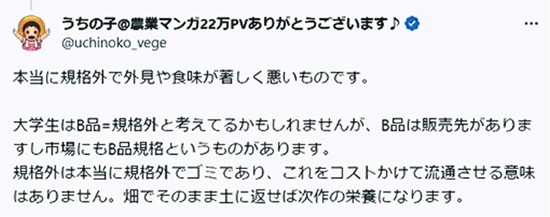

だが、販売先が求める大きさや形の基準に合わなかったり、傷が付いたりした規格外品は、正品より収穫・調製に手間や時間がかかるのに安くしか売れない。大塚さんは、採算が合わないとの考えから、「コストをかけて流通させる意味はありません」とも指摘した。

一連の投稿には、最大で約3万件の「いいね」が付き、農家や消費者の共感を呼んだ。「善意で買いたいという人に対し、農家の実情を伝えたかった」(大塚さん)という。

産地「質高める努力着目して」

一方で、出荷規格に合わない農産物を農家が直売所などで売ったり、卸売業者が安く買い取って流通させたりする場合もある。

東京都内で野菜を5アール栽培する60代の男性は、市場の出荷規格に合わないダイコンを、直売所と地域の小学校に格安で販売する。「かけた労力とコストは規格外も正品も同じ。少しでも収入を増やすために販売している。まだ食べられるのにもったいない」と話す。

だが、九州の野菜産地のあるJAは「本音を言えば、やめてほしい」と明かす。規格外品の流通が増えれば、需給が緩和したり、安価な規格外品に引っ張られたりして、正品の価格も低下するとみるからだ。規格外品を手に取る消費者が増えれば、「正品を作ろうと努力する農家の意欲がそがれ、質を維持できなくなる」ともいう。

農水省によると、一般的に、農産物の価格は需給が大きく影響する。特に野菜は長期保存が難しく、急な出荷量の増減もできないため、少しの需給ギャップでも大幅に価格が変動する場合がある。このJAは積極的に加工品を開発し、規格外品を加工に回すことで、正品と競合しないようにしているという。

畑や餌活用 「ロス」該当せず

廃棄する規格外品を食用に回せば、食品ロス削減につながるとの指摘もある。SNSなどでは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)と結び付け、こう主張する投稿も多い。

だが、消費者庁が定義する「食品ロス」には、出荷されない農産物の規格外品は含んでいない。小売店での売れ残り、家庭や飲食店での食べ残しと違って廃棄せず、家畜に与えたり、畑にすき込んだりして、有効活用しているからだという。

島根県の大塚さんも、生産量の15%程度となる「規格外」のほとんどは、近隣の牧場に餌として提供。餌にもできないものは、畑にすき込んでいる。

農水省などによると、21年度に国内で出た食品ロス量の推計は、食品関連事業者からの発生が279万トン、家庭からの発生が244万トンに上る。同省は食品ロスの削減を促しているが、「農家にデメリットの可能性がある規格外品の活用より、家庭や飲食店での食べ残しを減らす方が先ではないか」(外食・食文化課)と指摘する。

記者は、投稿者の女性にこうした意見を報告した。女性は「立場によって、いろいろな考え方があると分かった。その上で、自分は正品を買って農家を応援したい」と話した。

■SNSも更新中

▶公式X

■これまでの「のうとく」

▶記事一覧へ

■読者の声を紹介

▶特集(2023年10月9日付)

Line

Line