「うっかりか、わざとか。いずれの場合でも農薬が飛散し、その影響で農作物が出荷できなくなったら、農薬を散布した人は損害賠償の請求対象になり得る」。

そう説明するのは、農業関連の法務にも詳しい松田総合法律事務所の菅原清暁弁護士。

有機農業の拡大や化学農薬使用量の低減などを打ち出した農水省の「みどりの食料システム戦略」が動き出し、各地で有機栽培や減化学農薬栽培の導入が進む。そうした中、菅原弁護士は「農薬飛散の防止には今以上に注意が必要になる」とみる。

個人農家の場合、農薬を飛散させた本人が賠償請求の対象となる。一方、法人だと、従業員が飛散させた場合、従業員だけでなく、雇用主の法人代表が監督責任を問われて賠償請求の対象になる可能性がある。

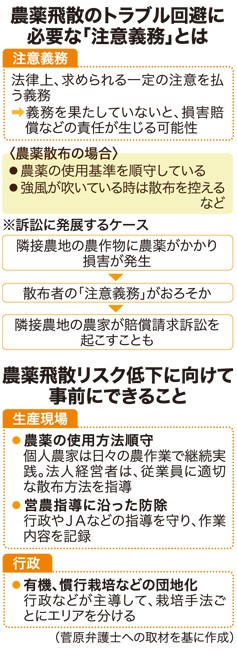

ポイントは、飛散の防止策を事前に講じるという「注意義務を果たしているかどうかだ」と菅原弁護士は強調する。農薬の使用基準順守に加え、強風が吹いている時は散布を控えるなど、農家であれば実践できる飛散防止策があるにも関わらず「それらを講じていないと、責任を問われることがある」。

強風避け 作業記録を

菅原弁護士によると、農薬飛散のトラブルが民事訴訟に発展したケースもあるという。

強風が吹いているにもかかわらず、水田のあぜに除草剤を散布し、隣接するタマネギ畑に飛散して損害が発生したーー。菅原弁護士によると東日本のある地域でかつて、そんな事案が起きた。タマネギを栽培する法人が訴訟を起こしたという。

地裁判決で飛散による減収分の賠償金支払いが決まった。その後、控訴審で飛散範囲が争われ、支払金の減額が決まった。

ただ、実際に訴訟に至るまでには、乗り越えなければならないハードルも少なくない。専門機関による農薬検出の証明、サンプルとなる農作物の採取方法が適切かどうかなど「裁判所に、法的に十分な根拠と判断される証拠を用意する必要がある」と菅原弁護士は解説する。

農家が注意すべき事項として菅原弁護士は、まず「農薬の使用方法の順守」を挙げる。従業員に農薬散布をさせている法人などは「従業員に対し、適切な散布方法の指導、監督が求められる」と指摘する。

実際、菅原弁護士が所属する松田総合法律事務所には、一定の経営規模の農業法人から、農薬飛散のトラブルを事前回避する対策ついて定期的に相談が来るという。

菅原弁護士は「行政やJAなどの営農指導をしっかり守ることも重要」と強調する。強風の日は農薬散布を避けた上で、指導を守り、日々の作業内容を記録するなどしていれば「注意義務を果たしている裏付けになっていく」と説明する。

一方で、トラブル回避には「当事者同士の対応では限界がある。行政の役割も重要」と菅原弁護士は話す。農薬飛散のリスクを下げていくには、有機栽培や減化学農薬栽培、慣行栽培を「それぞれ団地化するなど、地域全体を見据えた産地づくりが必要」と指摘。そうした対応は「行政に率先してやってもらいたい」と提起する。

Line

Line