「畑作業中に熱中症で倒れた」。Xでそう発信した山梨県の30代女性に、記者は話を聞くことができた。

昨年6月の早朝、小雨の中で畑作業をしている最中、目まいや嘔吐(おうと)、寒気に襲われたという。「視界がじわじわと暗くなった」と女性。「汗の量が異常なほど多く、のぼせている感覚があった」と振り返る。

小雨の中でも熱中症になってしまうのか。気象予報士の資格も持つJA愛知厚生連・足助病院の小林真哉院長に尋ねた。

小林院長は「太陽が出ていなくても、油断できない。高温多湿だと熱中症になりやすい」と指摘する。曇天でも気温が高いと体温調節しづらくなる。多湿だと汗が乾きにくく、体の熱を放出しづらくなるからだ。記者が話を聞いた女性の「のぼせている感覚」も体内に熱をため込んだためとみられる。

気象庁は5~7月の向こう3カ月の気温は全国的に高いと見込み、今後も例年以上に警戒が必要だ。

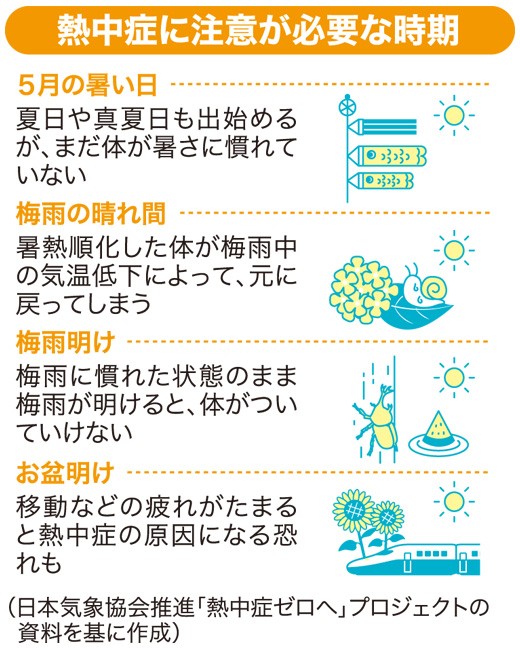

女性は再び熱中症になるのを避けるため「猛暑になる前に、暑熱順化トレーニングをして体を暑さに慣れさせる」とも話していた。

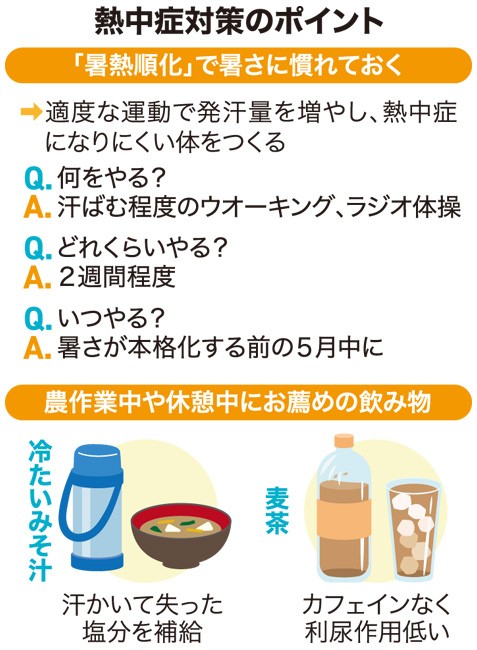

この「暑熱順化」、小林院長も「有効な熱中症対策の一つ」と指摘する。夏本番を前に、暑さに体を慣らして発汗量を増やすことで、熱中症になりにくくなるという。具体的には5月中に2週間程度、「汗ばむ程度のウオーキングやラジオ体操」をしておき、夏を迎えることを推奨する。

みそ汁で水・塩分補給

準備しておくべき対策は他にもある。小林院長は「農作業の前や最中の水分補給が大事」として、お薦めの飲み物の一つに「冷たいみそ汁」を挙げる。

「農作業中はたくさん汗をかいて体内の塩分量が減る。みそ汁は水分と塩分補給に持ってこいの飲み物」

小林院長はそう説明する。農作業の合間にも手軽に飲めるよう「冷やして容器に入れて、現場に持参するとよい」と提案する。

みそ汁と並んで小林院長が推奨する飲み物が、麦茶だ。カフェインがなく、「利尿作用も少ないので、農作業中にトイレが近くなりにくい」という。

水分補給は重要な熱中症対策。「特に高齢者は喉の乾きや気温の上昇を感じにくい。喉が乾いていなくても水分と休憩はしっかり取ってほしい」と呼びかける。

尿の色で脱水症状把握

水分補給が十分かどうかを確認するために有望なのが「尿の色」だ。水分が足りていないと色が濁り出す。

JAグループ鳥取や県などでつくる鳥取県農作業安全・農機具盗難防止協議会は、農家に熱中症に警戒を促すため「おしっこカラーチャート」を作り、配るなどして注意を呼びかける。

尿の色を8段階に分けた上で、脱水レベルが「正常」「注意」「危険」を確認できる。JA鳥取県中央会は「これから農作業中の熱中症に注意が必要になるシーズンは特に、尿の色も気にかけて健康を守ってほしい」(JA支援統括部)と話す。

熱中症の回避には小まめに体を冷やすことも大事だ。小林院長は、農作業の休憩時に「血管が多い手足を水の中に入れて冷やすと、体温が下がりやすくなる」と説明。首や脇を保冷剤などで冷やすのも有効だという。

一連の対策と合わせて、今回取材した熱中症経験者の女性や小林院長が重視していた「暑熱順化」をどう進めるかが今後のポイントになりそうだ。日本気象協会も、「熱中症ゼロヘ」と題したプロジェクトの中で「暑熱順化」を推奨する。

同プロジェクトでは、まだ体が暑さに慣れていない5月や梅雨の晴れ間など、暑熱順化ができていない時期が今後複数来るとして、2日に1回程度の入浴や毎日30分程度のストレッチ、筋力トレーニングを薦めている。2週間程度で暑熱順化できてくるという。

(高内杏奈)

Line

Line