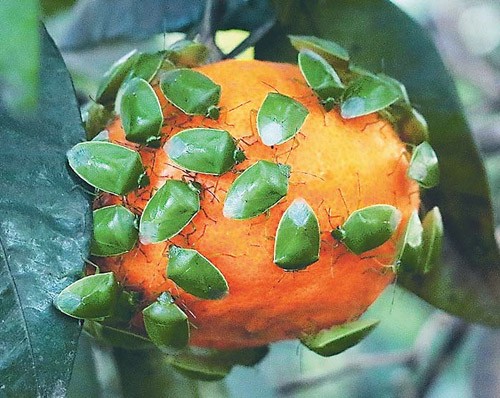

果樹カメムシ類は、果実を吸汁加害するカメムシの総称。加害された果実は変形、変色し、商品価値を失う。暖冬や、餌となるヒノキや杉の果実が昨年は豊作だったことから、越冬個体が増加したとみられ、今年3月以降、注意報を発表したのは30都府県に上る。

県は4月23日に果樹カメムシ類の注意報を発出。同町にある県柑(かん)きつ振興センターは、かんきつの花数が昨夏の猛暑などの影響で少なくなっていることを指摘。カメムシの加害で落花が広がれば、結実数の落ち込みが懸念されるという。

全国で最も早い3月22日に注意報を出した愛媛県では、越冬数の平均値が平年の4倍。JA愛媛中央会の果樹担当者は、収穫が進むビワや梅、スモモについて「カメムシの影響で当初想定より1、2割ほど収穫量が減る可能性がある」と危機感を強める。個体数が多いため、薬剤を散布しても、すぐにまた飛来し「防除が間に合わない」という報告もあるという。

愛媛、山口両県とも、園地を丁寧に見回り、薬剤防除を徹底するよう訴えている。

県農林総合研究センターによると、トラップでの調査ではチャバネアオカメムシの4月の1日当たり誘殺数は4・4匹で、平年の7倍以上。過去10年で最多だ。県安房農業事務所は「例年は省略する薬剤もまくなど、対策に力を入れている」とする。同センターの担当者は「毎日観察し、見つけ次第防除してほしい」と訴える。

Line

Line