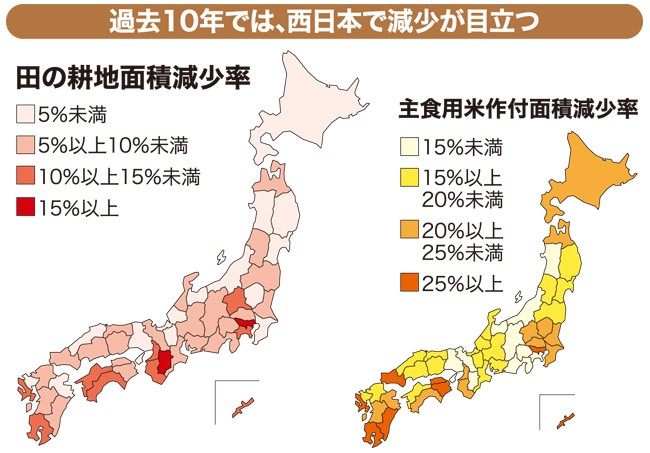

2023年産の主食用米の面積は124万ヘクタール。10年前から18%減少した。減少幅は東北・北陸など主産地では1、2割なのに対し、西日本では3割減の県も目立ち、地域差が大きい。

各県では毎年、減少する消費量に合わせて生産量の目安を設定し、供給量を調整してきた。新型コロナウイルスによる需要減に伴う需給緩和で、21、22年産では全国的に大規模な作付け転換を実施。東日本の主産県では飼料用など非主食用米や麦大豆への作付け転換を促し、生産を抑えてきた。一方、西日本では異なる状況も出ている。島根県は20年産から生産の目安を示すのをやめた。県の担当者は「高齢化などによる“自然減”で、目安を示してもそれに届かない状況だった」という。他の中四国地方の県も「生産力が弱り、目安を下回る状態が続いている」という。

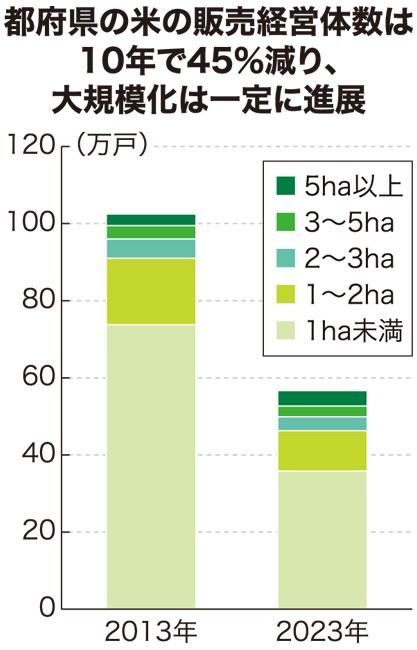

生産力維持へ担い手への農地集約、大規模化は一定に進む。都府県では、販売目的で作付けした水稲の農業経営体数は56万7000戸(23年)で10年前より45%も減少したが、大規模化も進み、5ヘクタール以上の経営体数は4万戸で同2割増加した。

米卸でつくる全国米穀販売事業共済協同組合は6月、30年代に国内の米需要を国産だけで賄いきれなくなる可能性があるとの試算をまとめるなど、生産力低下への危機感も表面化している。

さまざまなデータから、農や食を巡る今を読み解く。

Line

Line