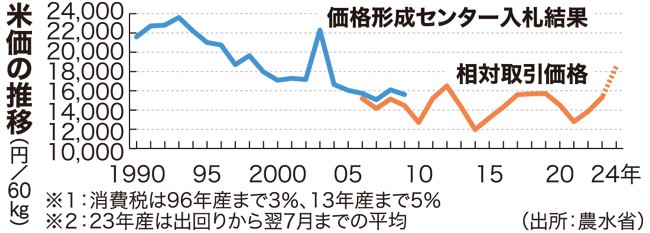

米の価格は近年、需給緩和などを受けて低迷していた。新型コロナウイルス禍の需要激減の影響を受けた21年産は、産地と米卸との相対取引価格が60キロ1万2804円まで落ち込んだ。24年産の新米は、昨夏の猛暑で米の出回る量が落ち込んだ影響から、既に生産者に支払う概算金は2~4割程度上がった。これに伴い、23年産で同1万5000円台だった相対取引価格も上昇局面となっている。

一方、30年前の価格水準を見ると、今以上に高かった。かつて年間最大で100万トン以上の米を扱っていた全国米穀取引・価格形成センター(コメ価格センター)の価格を見ると、1993年産米の価格は同2万3607円で、90年代には2万1000円を上回る水準が続いていた。96年産までの消費税率は3%で、税別価格で比べればさらに高かった。

農水省によると、2020年の水稲作付け経営体の数は71万3792で、10年間で約4割(45万5505経営体)も減った。現在も減少傾向は続いており、米卸でつくる全国米穀販売事業共済協同組合は、このまま生産者が減り続けた場合、30年代には国内の米需要量を国産で補いきれなくなると警鐘を鳴らす。

持続可能な稲作に向けて、再生産可能な価格の実現が求められている。物価高で節約志向が広がる。米の業界や産地は消費者の理解獲得が欠かせない。

(鈴木雄太)

Line

Line