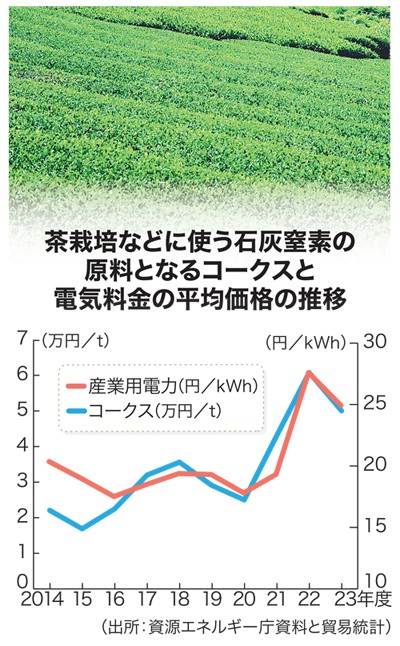

ウクライナ情勢や長引く円安の影響で資材全般は高止まりしている。資材の小売価格をまとめた農水省の農業物価統計によると、2023年の肥料の平均価格は20年比の1・5倍。石灰窒素の価格も同じ1・5倍に上昇している。

まずは価格上昇の理由を尋ねると、同社担当者は「電気代とコークスの値上がりで製造コストが膨らんでいる」と説明した。

石灰窒素の原料のカーバイドは、生石灰とコークスを高温で反応させて生成する。その工程で、電気を熱に変換して高温を得る電気炉を使う。炉内の温度は2200度になり「多量の電力が必要になる」と担当者。資源エネルギー庁のまとめによると、23年度の産業用の電力平均単価は20年度比で4割高かった。

カーバイド生成に使う生石灰は、同社が自社採掘する石灰石を使うが、コークスは輸入に依存している。コークスは世界的な需要増と円安が重なって高騰。貿易統計によると、24年度のコークスの平均輸入価格は20年度比で2倍に上昇した。

同社は、コスト削減に努めるも、原材料の上げ幅を吸収しきれず、値上げに踏み切った。

電気代抑制のため水力発電所を増強したり、工場を集約して生産効率を引き上げたり。石灰窒素を生産・販売するデンカは「できる限りコストを削減してきた」(担当者)。ただ、電気代や原材料の高騰は、その企業努力を打ち消してしまうほどの水準が続き、値上げに至った。

値上げで石灰窒素の施用をやめる農家が出てくれば、販売量が落ちる。その影響で需要が減り、生産が縮小してしまうと生産効率が下がり、さらにコストが膨らむ――。

そんな悪循環に陥る可能性があるため「メーカーとしても値上げは苦渋の選択」と担当者は打ち明ける。

石灰窒素の生産量を維持するため、同社が力を入れているのが、農薬での利用拡大だ。

近年、水田で問題となっているノビエやスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)を防除できる効果があることに着目。改めてPRに力を入れる。

同社によると、石灰窒素は肥料や土づくりを目的に利用する農家が多い。担当者は「農薬効果を主目的にする農家は、新たな購買層になる可能性がある」と期待を寄せる。また、稲わらの腐熟促進でメタン発生量を減らす研究成果があり、環境問題に貢献できることも合わせて周知しているという。

日本石灰窒素工業会によると、石灰窒素は1909年から国内製造が始まり、最盛期の46年には12社が製造していた。その後、採算が合わず撤退する企業や合併が相次いだことで、現在も製造を続けるメーカーはデンカを含む3社にとどまる。

同社担当者は「事業環境は厳しいが、製造を続けたい。心苦しいが農家には値上げを理解してほしい」と胸の内を明かす。

(金子祥也)

Line

Line