おせち料理のチョロギは、シソ漬けにして赤く染めたものを使うことが多い。記者は華やかな重箱を見るたびに「正月が来た」と感じている。

そのチョロギの国産はどれだけ出回っているのか。まずは百貨店のおせち料理のカタログを取り寄せ、チョロギが写っている品を扱う店に問い合わせた。

「うちは中国産です」。20件超に連絡するも全て同じ回答だった。「国産チョロギを扱うおせち料理はないのか」。そんな考えが頭をよぎり始めた頃、「国産を使っていますよ」という店がようやく見つかった。神奈川県鎌倉市の老舗和食店、鎌倉御代川だ。

同店の大塚勉常務は、国産を使う理由を「中国産は安全性に疑問が残る。安全・安心を追求するため国産を扱っている」と語る。一方、「なかなか国産が見つからず苦労した」とも打ち明けた。

大分では「常備菜」

国内の生産状況を調べていくと、大分県のJAおおいたがチョロギの漬物をインターネット販売していることが分かった。記者は大分県に飛び、国産チョロギの正体を探った。収穫したばかりの白いチョロギ。500グラム756円――。記者が向かったのは、大分県南部の竹田市にある「道の駅竹田」。探し求めていた国産チョロギは、直売コーナーに並んでいた。

記者が棚を見つめていると、同じようにチョロギを見る来店客の姿が目に入った。

「おせち用にチョロギを買いにきたのですか」という記者の問いかけに、同市の藤原美知子さん(75)は「この辺じゃ、おせち料理には使わん。シソ漬けにして、常に冷蔵庫にある食材。コリコリしちょっておいしい」と話す。

正月しか目にしてこなかった記者にとっては、チョロギが常備菜として定着していることに驚いた。

店員の本田雪乃さん(57)は「バター炒めや天ぷらにするとおいしいよ」と補足する。子どもの頃は親の手伝いで、チョロギの泥を歯ブラシで落としていたといい「どこの家庭でもチョロギを作っていた」と振り返る。

同道の駅でチョロギが出回るのは12月中下旬。堀哲郎店長は「人気商品で、棚に出すとすぐ売れてしまう」と話す。

12月上旬の冬晴れの下、シソのような葉が一面に茂る畑で、松尾さんはチョロギの生育を確認していた。

フォーク型のくわを土に入れ、ぐっと根を起こすと、小指の先ほどのチョロギが顔を出す。「畑の貝掘りなんていわれちょん。コロンとした形で、表面はツルン。かわいらしいやろ」と松尾さんはほほ笑む。

需要は堅調も…拡大には課題

JAに改めてチョロギの生産状況を取材すると、国産の引き合いが強まっていることが分かった。JA豊肥営農経済センターの後藤泰輔係長は「国内流通分のほとんどが中国産。だが、中国産食品の異物混入などを受けて、大手の漬物業者から『国産を仕入れたい』という連絡が相次いでいる」と話す。

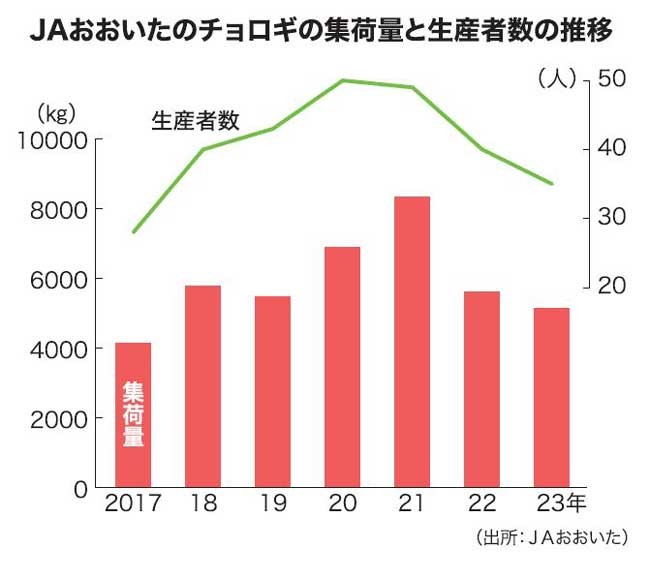

右肩上がりの需要に応えるため、JAは2017年から本格的な生産拡大に乗り出した。農家に出荷を促すため、買い取り価格を上げており、24年は1キロ当たり800円に設定した。

現在の買い取り価格の水準は、農家の栽培意欲を高めている。収穫時は、根の可食部を一つずつ手で外さなければならない。記者が取材した松尾さんは「真冬の作業は手がかじかむ」というが、それでも栽培を続ける理由を「単価がいいから」と話す。

チョロギはかつて自家用に畑の隅に植えるような作物で、農家ごとに種まきの時期や収量に差があった。作型を統一するため、JAは栽培マニュアルを作成。現在は35人が栽培する。

JAは年間生産量10トンに引き上げたいと考える。ただ、管内のチョロギ生産者は70代が中心。高齢農家が多く、現在の栽培規模をさらに広げるには限界があるという。

JAの後藤係長は「チョロギは生命力が強い。塊茎の生育を確認しながら導入を検討したい」と構想する。

半数超「チョロギ食べたことない」

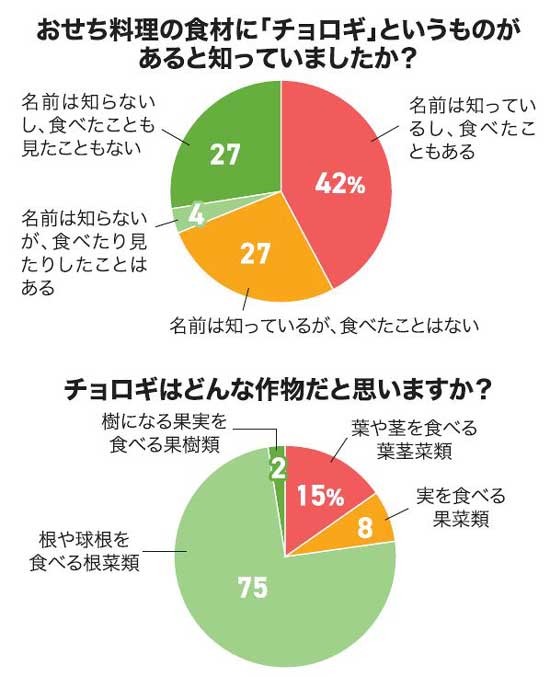

おせち料理の食材として、チョロギはどれくらい知られているか。「農家の特報班」のLINE友だち登録者にアンケートすると、全回答者132人中、69%が「知っている」と回答。ただ、「食べたことはない」が27%。さらに「名前は知らないし、食べたことも見たこともない」が27%いて、チョロギが身近ではない人もいた。「毎年、正月におせち料理を食べる」と回答したのは90%。おせち料理は楽しむも、チョロギを口にしたことがある人は限られた。一方、栽培が盛んな大分県竹田市では、みそ漬け、しょうゆ漬け、天ぷらにして楽しむことも多く、日常の食卓に浸透している。

そもそも、チョロギはどんな作物なのか。竹田市によると、シソ科で地下茎の先にできた巻貝のような形状の塊茎だ。根や球根などを食べる根菜類の一種だ。

アンケートでは、クイズ形式で「どんな作物か?」と尋ねると、正解の「根菜類」は75%を占めた。

当時は全国的に栽培されていたが、収穫時期が真冬で、収穫に手間がかかることや、中国産の輸入増加で次第に栽培が減少。現在は同県の他、秋田県などの一部地域でしか栽培されていない。

縁起物として扱われるようになったのは、チョロギの名前に由来がある。渦巻状の形状から朝鮮語でミミズという意味の「チョロイン」が転じて、「チョロギ」になった。

名前の響きから「長老喜」「千代老木」「長老貴」などの当て字が生まれ、長寿を祈願する縁起物として、おせちに入れるようになったという。

Line

Line