「病院が米の値上げに応じてくれない」。本紙「農家の特報班」に首都圏の米穀店からSOSが届いた。生産資材の値上げや米の集荷競争を背景に、価格が大きく上昇した2024年産米。仕入れ値が上昇し、取引先の病院に値上げを打診するも応じてもらえないという。実態を探った。

ただ、病院と対話する中で気になったことがあるという。「こちらと同じぐらい、病院側も必死な感じ」と同担当者。「何か理由があるなら知りたい」との言葉を受け、記者が病院食の実情を取材すると、病院側の苦しい実態が見えてきた。

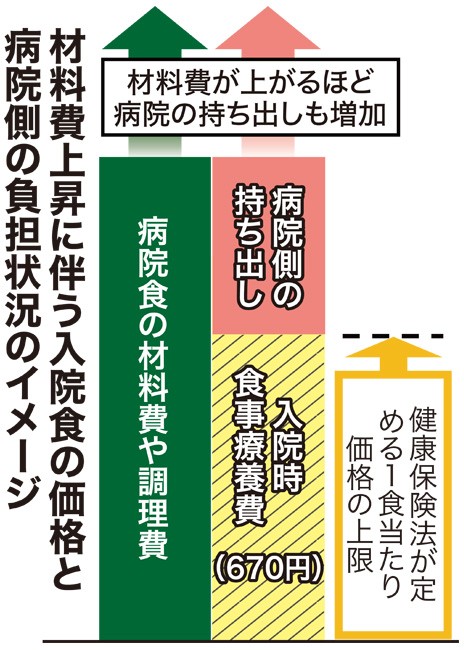

記者がまず調べたのは、病院食の価格。厚生労働省によると、健康保険法に基づいて価格が定められている。病院の判断で価格を上げられず、食材費や人件費分を価格転嫁できない仕組みだ

現在の価格は1食当たり670円で、約30年間で30円しか引き上げられていない。全国約2500の病院が加入する全日本病院協会の猪口雄二会長は「ほとんどの病院で給食は赤字」と説明する。

人件費や医療器具の値上がりで病院全体の経営も厳しく、同協会の会員病院は約6割が赤字。給食部門の赤字も看過できる状況にないという。猪口会長は「今のままでは、まっとうな病院食を提供し続けられない。米の値上げに応じられない病院があるのも、無理はない」と眉を寄せる。

こうした病院の声を受けて、同省の中央社会保険医療協議会は4月に公定価格を1食当たり20円引き上げることを決めた。だが、医療現場からは「20円では足りない」との声も聞こえてくる。

緊急・重症な状態の患者を受け入れている武蔵野徳洲会病院(東京都西東京市)。約200人の入院患者に、病院内で調理した給食を提供している。管理栄養士を務める土屋輝幸さんは「食材費は毎月のように上昇し、赤字幅が広がる一方だ」と危機感を抱く。

収支改善には、食材の品質を下げるなどの対策が必要だが、今のところは大きく見直していない。喫食率が下がると、治療に影響が出る恐れがあるからだ。「特に米が口に合わないと、給食に全く手を付けない患者も少なくない」と土屋さん。米卸との交渉で価格を抑えて、患者から評判の良い単一原料米を使い続けているという。「近いうちに値上げの話がある。米は変えたくないが、今後どうなるか…」と心配する。

病院食の実態をより広範囲に把握するため、記者は診療科の中でも入院患者が多い精神科の団体、東京精神科病院協会に取材を依頼。同協会が会員病院へのアンケートで実態を調べてくれた。

42の病院の平均食材料費は、24年5月の時点で1日878円。22年5月と比べて102円上昇した。対応策として食材の質を落として食材費を抑える病院が半数以上を占めた。「生野菜を安価な冷凍野菜に」「肉は豚小間とブラジル産の鶏肉だけ」にするなどの見直しをした病院があった。

米を巡っては「仕入れ業者を変更して価格を抑えようとしたが、取引を断られた」という趣旨の回答が複数あった。ブレンド米や外国産米に切り替えるケースもあったが、「患者の評判が良くない」と悩む病院も。「変化に敏感な患者がいてランクが落とせない」病院もあった

米穀店で組織する日本米穀商連合会(日米連)にも話を聞いた。相川英一専務は、病院食や学校給食で「値上げ交渉が難航しているという話はよく耳にする」と話す。

1キロ400円前後で取引を強いられている米穀店の事例を説明すると、「今の相場では、1キロ700円ないと米屋はやっていけない。かなりしんどいと思う」と話した。

一方で、食材費を転嫁できず、経営状態も厳しい病院側の事情にも理解を示した。「病院ではなく国の制度に課題があると感じる。適正価格で取引するためにも、見直してほしい」と強調した。

(金子祥也)

Line

Line