日本バイオスティミュラント協議会によると、BSの原料は動植物の抽出物、海藻、糖類、ミネラル(微量要素)、微生物など。農水省はガイドラインを検討する中で、肥料などとの違いを示すことを念頭に、BSを「BS自体が持つ栄養成分とは関係なく、結果として農作物の品質または収量が向上するもの」と定義した。

従来、農作物の品質や収量を向上させるため、農薬で病害虫を防除したり、肥料で土中の養分を補完・追加したりしてきた。BSは、これらとは異なる新たな資材と位置付けられ、各地のJAなどで試験が始まっている。

徳島県のJA大津松茂は、レンコンの腐敗病対策として2022年にBSを試験導入した。根を刺激して病気への抵抗性を高め、腐敗病の原因菌に接しても発病しづらくするのが狙いだ。

従来の対策は、夏場に圃場(ほじょう)に石灰窒素を散布し、ビニールで覆う「太陽熱消毒」。ただ、猛暑の中で重労働となっていることが課題だ。

JAの佐々木伸夫組合長は「防除技術として確立できれば、夏場の重労働からも解放される」と期待を寄せる。同JAは今後、24年の試験結果を分析。今年も試験を継続していく方針だ。

今後のBS活用に向けて課題となるのは、国内ではBSの製造や販売に関するルールの整備が十分ではないという点だ。農水省によると、期待される効果や使い方が明確に示されていないなどのケースもある。BSを取り扱う産地関係者からは「使用時の効果などの情報が足りない。肥料などのように登録されているものでないと、農家に薦めづらい」と難しさを口にする。

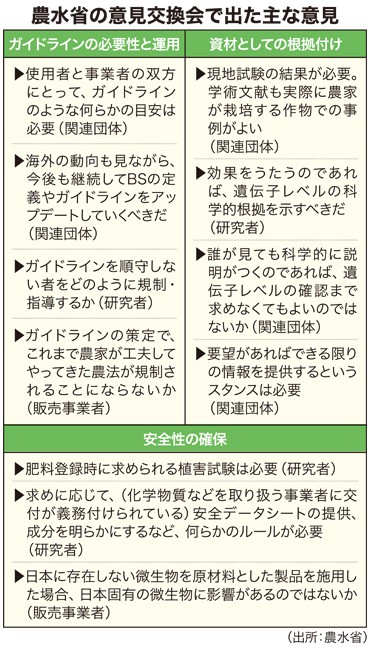

生産者が安心して利用できるよう、農水省はBSの活用に向けたルール作りに着手した。農水省は2月に、BSの販売者や研究者らを委員とした意見交換会を設置。商品表示などに関するガイドラインの策定に向けて議論を進めており、今春ごろをめどに取りまとめる。

同省が示すガイドライン案では、使用者が目的に合った製品を選択しやすくなるよう、期待される効果や標準的な使用方法を表示するよう求める。表示は栽培試験の結果や学術論文を根拠とし、信頼性を重視する。

営農指導員などからの求めに応じて栽培試験や原材料などの情報を提供することや、使用者からの問い合わせを受け付けるための体制の整備も企業に求めていく方針だ。

(國本直希)

Line

Line