食と農に関する意識・行動変容につながるプロジェクトや調査を手がける(株)アイクリエイトとの共同調査。10日までの7日間、本紙は「農家の特報班」などのLINEや公式X、同社は交流サイト(SNS)などで呼びかけた。無作為抽出の世論調査とは異なり、多様な意見を聞くために調査した。47都道府県の361人が回答。自身の属性を農家・農業関係者などの「生産者側」とした人は224人(62%)、消費者側は137人(38%)だった。

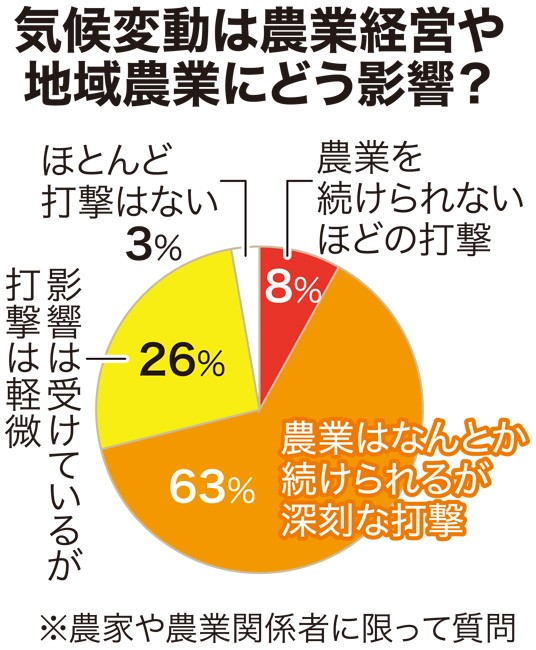

「深刻な打撃」農業関係者6割

気候変動が日本の食に「影響を与えている」との回答は全体の98%に上った。埼玉県の30代男性野菜農家は「有機農業を営んでいるが、温暖な時期が長引いて害虫被害が多発し、大変苦慮している。このままでは利益にならない」と訴える。山形県の40代女性公務員は「身の回りでも耕作放棄地が増えていて、危機を感じている」と話す。

農家や農業関係者向けに、自身の農業経営や地域農業に気候変動がどのような影響を与えているか質問。216人(97%)が打撃を実感。うち「農業はなんとか続けられるが深刻な打撃」が63%に上り最多だった。

地球温暖化が食料生産に影響を与えている状況を「詳しく知っている」との回答は、属性によって差が出た。生産者側が67%に上ったのに対し、消費者側は50%だった。

広島県の50代男性水稲農家は「消費者が再生産可能な適正価格を分かっていない」と話す。一方、宮城県の40代女性パート・アルバイトは「農家さんの手取りは十分ではない」、三重県の70代主婦も「できる限り地産地消を心がけている」と生産者に心を寄せ、行動に移す人も一定数いた。

有機農業や農産物の地産地消に詳しい千葉商科大学の小口広太准教授は「消費者がもっと生産者と対面して、(国内農業が置かれている状況に)理解を深める機会を増やす必要がある」と指摘する。

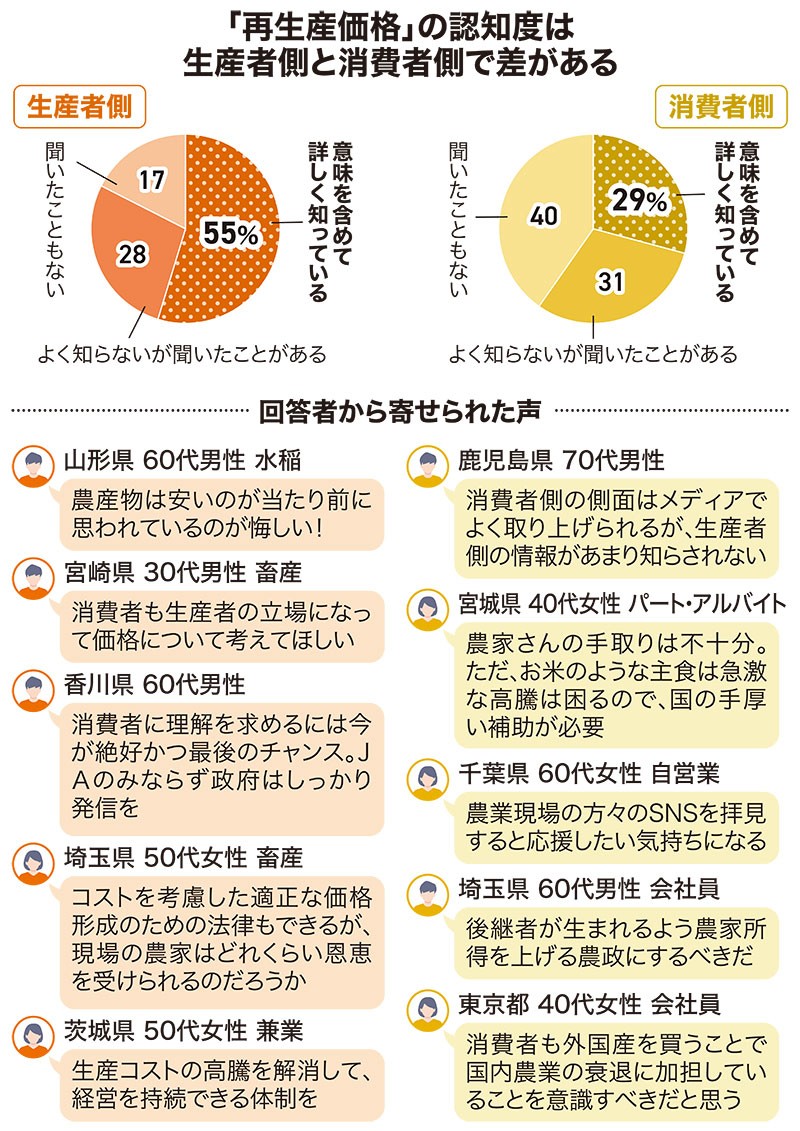

再生産価格 認知度ギャップ

回答者全361人のうち生産者側は224人、消費者側は137人。次期の生産に必要な利益が得られる「再生産価格」をどこまで知っているか尋ねた。

生産者側は「意味を含めて詳しく知っている」が123人で、55%を占めた。茨城県の50代男性野菜農家は「買う立場だと価格は安い方がいい。将来を考えると、それなりの価格で販売をしないと日本の農業はしぼんでいく」と訴えるなど切実な声が届いた。

物価全体の高騰を考慮して、和歌山県の50代男性野菜農家は「少しでも収量アップを考えて生産し、消費者の負担を軽くしたい」と話すなど消費者に心を寄せる声も出ていた。

消費者側の「意味を含めて詳しく知っている」は40人にとどまり29%だった。京都府の40代女性は「農作業を手伝って大変さを実感し、その価格になってしまう理由が少し想像できるようになった」と、実体験を通じて理解を深めたケースがあった。

一方、東京都の40代男性会社員は「日本農業を守ることは大賛成。肥料、飼料価格の高騰などで農家が大変なことも知っている。できるだけ協力したいが値上げされると厳しい」と物価高騰下の苦しい状況を吐露する人もいた。

(石原邦子、柘植昌行)

有機農業や農産物の地産地消に詳しい千葉商科大学の小口広太准教授に、アンケート結果をどうみるか聞いた。小口准教授は、再生産価格の実現に向けて、消費者と生産者の交流機会創出の重要性を指摘した。

有機農業や農産物の地産地消に詳しい千葉商科大学の小口広太准教授に、アンケート結果をどうみるか聞いた。小口准教授は、再生産価格の実現に向けて、消費者と生産者の交流機会創出の重要性を指摘した。アンケート結果のうち、気候変動が日本の食や農業に「影響を与えている」との回答が9割を超えたのは、気候変動への危機感が国民全体の共通認識になりつつあると言えるのではないか。気候変動による打撃で生産者の1割が「農業を続けられない」と回答した結果は重く受け止めるべきだ。気候変動に適応するための技術が求められる一方、技術でカバーできる以上の速さで生産基盤が弱体化している。日中に農作業ができないほどの暑さは、作物にも人間にも難題だ。

農業の持続に向けて鍵を握る要素の一つが「再生産価格」だ。ただ、アンケート結果を見ても、生産者と消費者とで認識に差が出ている。消費者は小売価格ばかりを見ていて、再生産価格を考える余裕がない。再生産価格を実現すると消費者が買い続けられないとしたら、そんな経済状態の社会がおかしい。政策も分野横断的に考える必要がある。

消費者が生産者ともっと対面し、温暖化と農業の因果関係を知る機会を増やすことも重要だ。消費者側の認識として、農業生産の減少につながっている状況を「詳しく知っている」とした回答が5割に達した点には着目したい。そうした層をさらに厚くして、農業の現状や再生産価格への理解を広げていくにはまずローカルな範囲で、規模は小さくても顔と顔が見えるマルシェや農業体験のような楽しい交流の場づくりを定期的に続けるのが効果的と思われる。

(聞き手・石原邦子)

この記事は、気候変動に関する世界的な報道連携「Covering Climate Now」による「89%プロジェクト」に参加しています。

Line

Line