農水省が20日発表した2024年産米の4月の相対取引価格は、前月比5%高の60キロ当たり2万7102円と、過去最高値を更新した。政府備蓄米の放出をしてもなお品薄感が続き、価格の上昇傾向が続く。

この状況に農家の思いは複雑だ。消費者の家計や需要減への影響を懸念する一方、「ようやく報われた」という安堵(あんど)の声もある。というのも、近年、農家は苦しい経営を強いられてきたからだ。

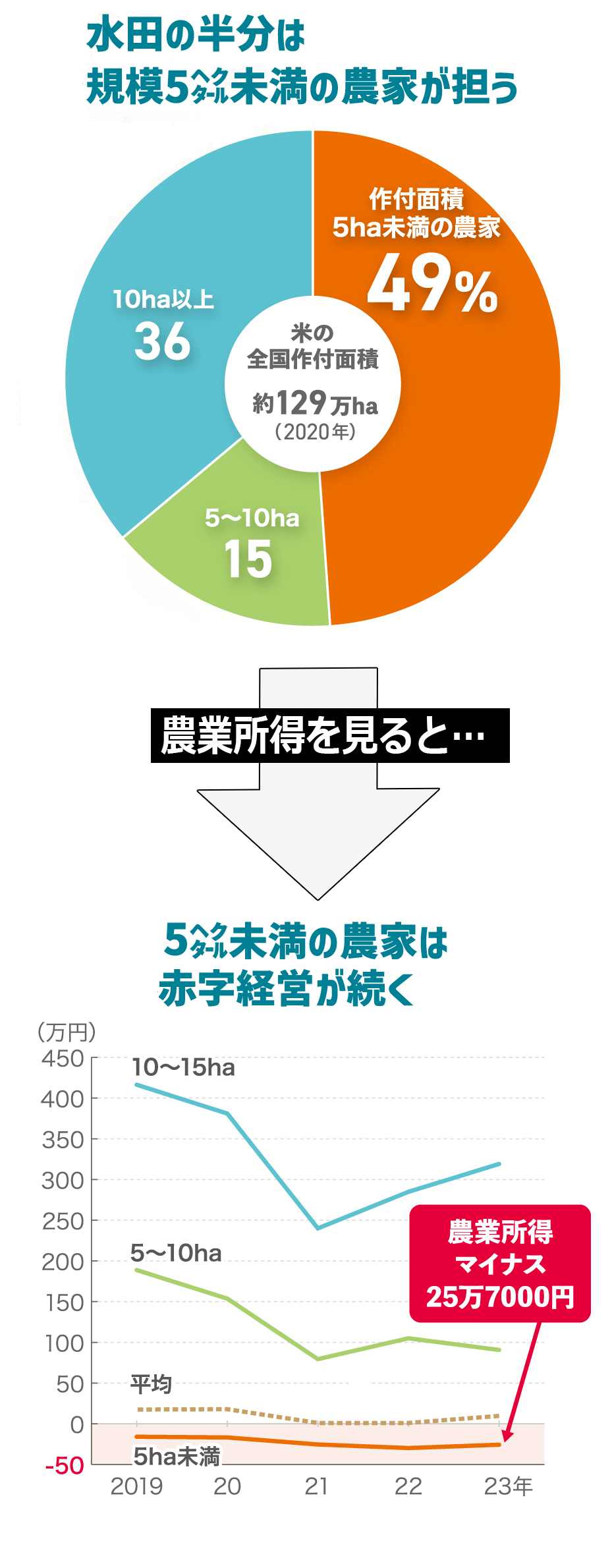

農水省の統計調査によると、20年の全国の米の作付面積(129万ヘクタール)のうち、作付面積5ヘクタール未満の米農家が約半分を占める。この規模の米農家の農業所得を見ると、近年は常にマイナス。つまり、全国で作付けされた米の半分が赤字で作られているということになる。

平均的な1・8ヘクタールの農家の農業所得を見てもマイナス25万円(23年)。地域の担い手となる10~15ヘクタールの農家でも250万円に満たない年がある。

農業所得低迷の背景にあるのが、生産資材価格の高騰、米価の低迷だ。22年のウクライナ危機をきっかけに肥料や農薬などの価格が上昇。規模拡大を進めても、生産費が減らない状況が続く。

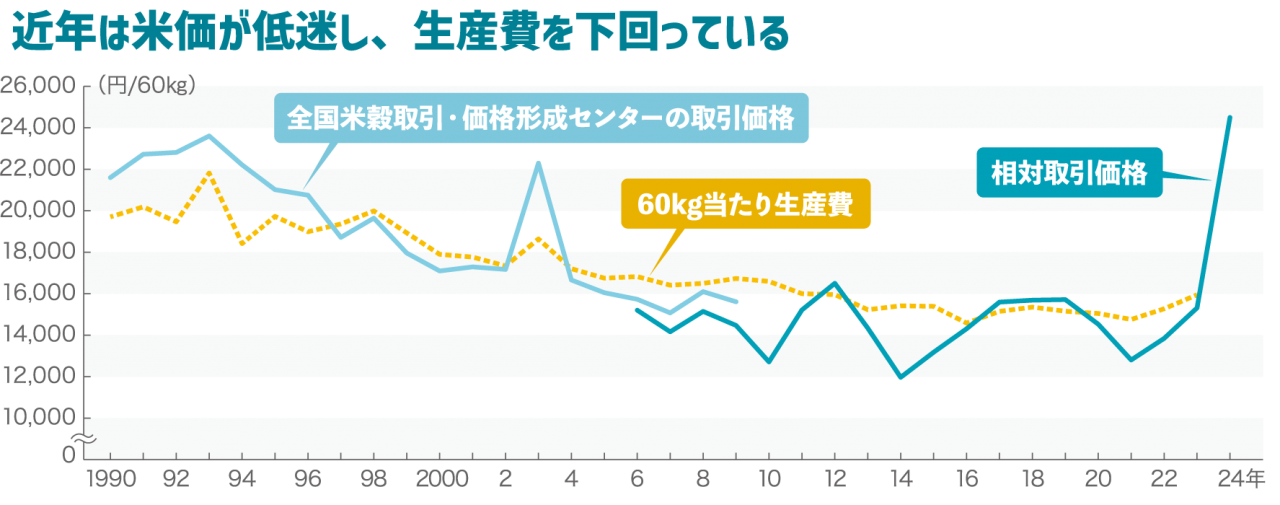

一方、30年前に60キロ2万円を大きく超えていた米価は、23年まで長期的な下落傾向にあり、生産にかかる費用を下回るコスト割れが頻繁に起きる。新型コロナウイルス禍で消費が落ち込んだ21年産の相対取引価格は60キロ1万2804円。これに対し、同年の生産コスト(全参入生産費)は、農家平均で60キロ1万4758円だった。

作付面積15ヘクタール以上の農家の生産費は同1万1000円前後。ただ、農家がJAなどから実際に受け取る概算金は、相対取引価格から2000円ほど安い。作付面積15ヘクタール以上の農家ですらコスト割れしていた年もあったとみられる。

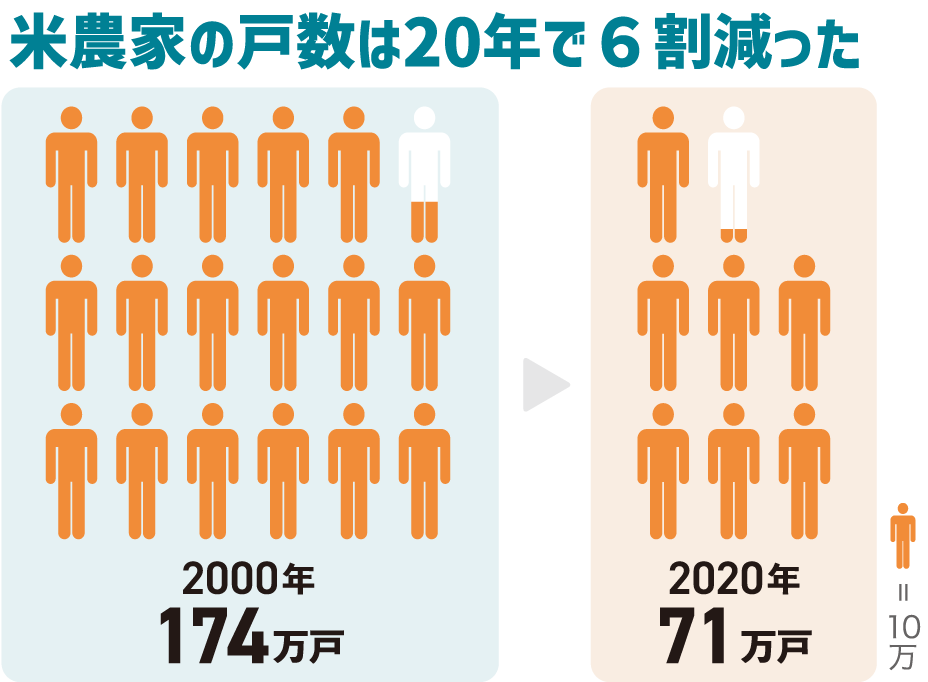

長引く経営難に伴い、米農家の減少は深刻化している。20年の米農家(販売目的の水稲作付け経営体)の数は約71万戸で、10年前から4割減、20年前からは6割減った。背景に高齢化による離農と担い手への集約もあるが、米作りの収益性の低さも大きい。今後、生産基盤の弱体化が加速し、米の安定供給が一層難しくなる恐れもある。

<取材後記>

適正な米価はいくらなのか。農家に現状を聞くと「皆やる気に満ちている」と歓迎の声もあれば、「高過ぎて暴落が不安」との懸念もあった。ある農家は「(店頭で)5キロ3000円なら今のコストに見合う」と話した。持続可能な米生産のためには、農家が安定経営できる米価の確保が前提だ。社会全体で米に注目が集まっている今こそ、改めて適正な価格形成への議論が求められる。

(古田島知則)

Line

Line