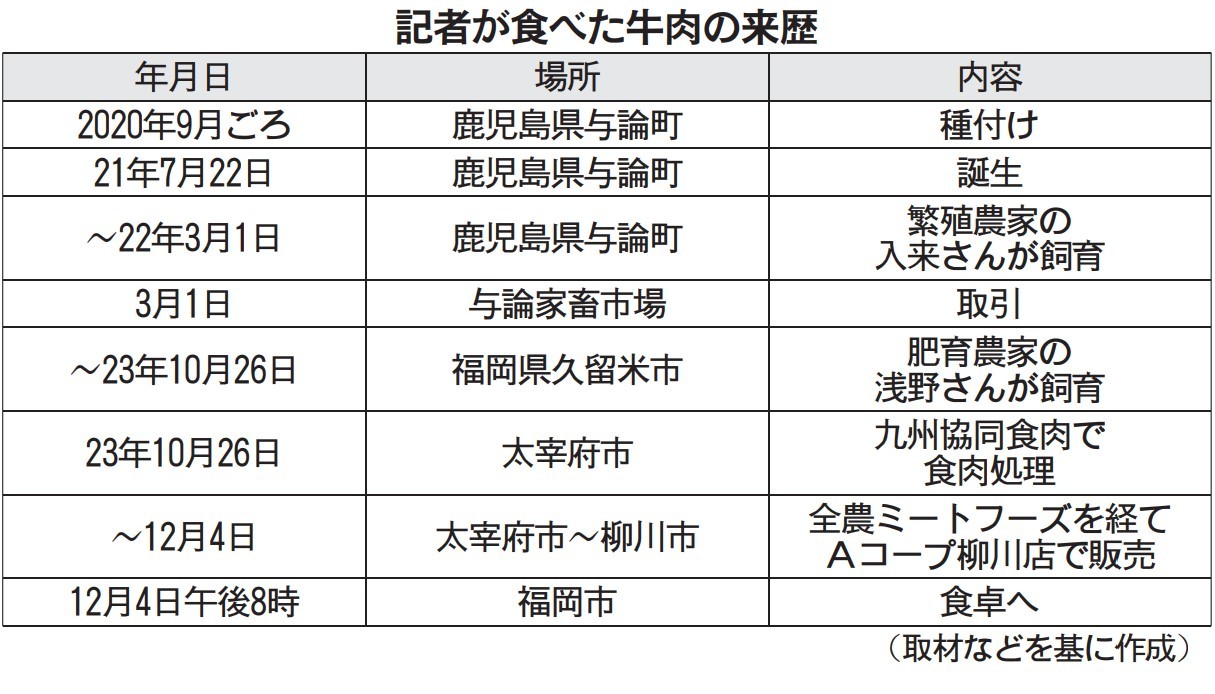

すると肉になった牛は2021年7月22日生まれの去勢牛。23年の10月26日に福岡県太宰府市の九州協同食肉で処理されていたことが確認できた。子牛を買って育てた肥育農家と子牛を生産した繁殖農家の名前も記されていた。どんな農家なのか──。2人に会いに行くことにした。

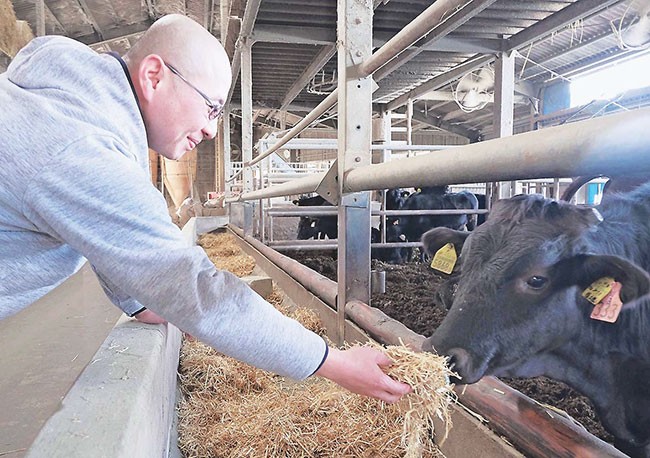

「素朴な子」肥育

肥育農家は、福岡県久留米市の浅野晃さん(42)だ。去勢の黒毛和種を約1500頭飼育し、県内産の稲わらを多く使って育てた「博多和牛」となる。今回の牛は、22年3月1日に鹿児島県与論町で開かれた市場で購入し、23年10月26日まで飼養した。

浅野さんは子牛を長崎や中国地方など約10の市場から導入。角の状態や発育から健康的な牛を選んで購入している。今回の牛は与論島まで出向いて購入していた。「肥育農家が求める、素朴な子牛らしさがあった」と評価する。

浅野さんは、博多和牛について「(記者が購入した)スーパーで売られているとは知らなかった。脂がしつこくなく、食べやすいと思う。もっと味を濃くして、さらにおいしくしたい」と話す。

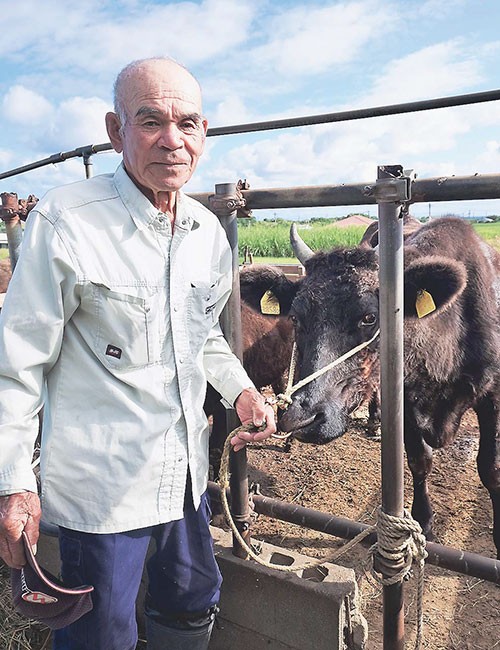

最南端の島から

鹿児島市から直線距離で500キロ以上離れた鹿児島県最南端の与論島。同島では、約260戸の繁殖農家が約5700頭を飼育する。与論家畜市場は隔月でせりを実施。購入された牛は船で島外に運ばれる。

今回の牛は、牛を飼い始めて約50年という入来慶蔵さん(85)が繁殖させた。生まれてからおよそ7カ月飼育し、22年3月の市場で売買した。牛の名前は「勇太郎」。母は「ゆりこ」で父は「華春福」、母の父は「隆之国」という血統だ。

牛の個体識別情報検索サービスでは、母牛の番号も記載されているため、その番号から母牛の生産履歴も判明。「ゆりこ」は、17年5月5日に入来さんの所で生まれていた。

入来さんは、草地近くにパイプなどで自作した柵につないで繁殖雌牛4頭と子牛5頭を飼う。堆肥を使って粗飼料を生産する。「餌の価格は上がったのに、子牛の価格は下がっている。何とか高く買ってもらえたらよい。動ける限り、死ぬまで牛を飼い続けたい」と話した。

「万が一」に対応

トレーサビリティーがあることで、万が一食品で健康に影響を与える事故などがあった場合に、問題のある食品がどこから来たのか、どこに行ったのかを調べてすぐに対応できるようになる。また、消費者が生産履歴を確認するためにも使える。

牛のトレーサビリティー制度は、01年に発生した牛海綿状脳症(BSE)のまん延防止へ03年から運用をスタート。両耳の耳標やパックのラベルに記載の10桁の個体識別番号から生産履歴が確認できる。

農水省によると「家畜共済や動産の担保にも利用されており、消費者がブランド牛の来歴を確認する上でも使える」(畜水産安全管理課)。米でも08年に発生した農薬やかび毒に汚染された事故米の不正転売問題を受けて、取り組みが始まった。

<取材後記>

何気なく買った牛肉の生産履歴が事細かに分かる。農家や関係者の努力でトレーサビリティーが確立していることが、国産牛への信頼や和牛のブランドを守ることに大きく貢献していると実感した。誰でも調べられるので試してみてほしい。どこで誰が育てたのか。知って食べるとより安心できる。

肥育も繁殖も、飼料の高騰で生産環境は悪化している。取材で聞いた「餌の価格の高騰分を肉に反映すれば需要が落ちる。子牛と枝肉の価格の安定へ、まずは餌の価格を安定させてほしい」(浅野さん)という言葉が印象的だ。今回記者が食べたおいしい牛肉も元は飼料。国産化や安定供給に資する取り組みの取材に力を入れたい。(小林千哲)

Line

Line