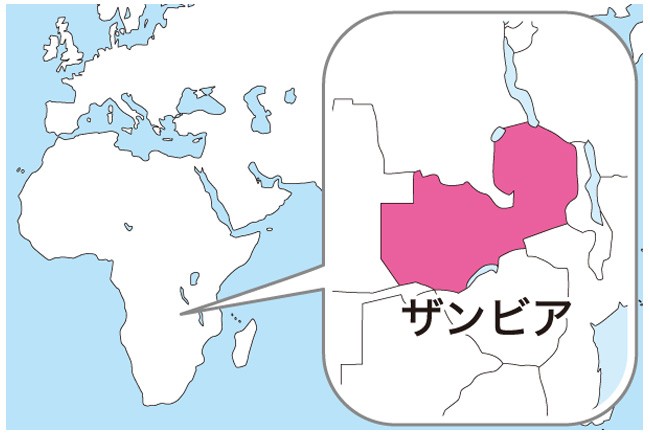

日本を離れ、現地の生産者と共に農業発展のために働く若者たちがいる。国際協力機構(JICA)が行うJICA海外協力隊の農業系隊員らだ。日本と全く異なる生活や環境に戸惑いながらも、農業を続けている。日本から遠く1万3000キロ離れたアフリカ・ザンビアの赤茶けた大地で、その活動を見た。▶動画はこちらから

日本を離れ、現地の生産者と共に農業発展のために働く若者たちがいる。国際協力機構(JICA)が行うJICA海外協力隊の農業系隊員らだ。日本と全く異なる生活や環境に戸惑いながらも、農業を続けている。日本から遠く1万3000キロ離れたアフリカ・ザンビアの赤茶けた大地で、その活動を見た。▶動画はこちらから 首都ルサカから車で約1時間。未舗装道路を進んだ先にあるカシシ農業研修センターでは、2人の日本人が活動している。中村光多さん(26)と渡辺南さん(34)だ。

地道な活動結実

中村さんの実家は北海道帯広市の農家。海外の研修生を受け入れていたこともあり、海外農業に興味を持ち協力隊に参加した。

「最初は興味を持ってもらえなかった」と中村さんは振り返る。小規模農家が持続可能な農業生産をできるよう、採種や有機栽培についての技術を教えても「知ってるよ」と農家には取り合ってもらえなかった。

そこで、同センターの一角に展示圃(ほ)を作り、ニンジンやメロンの栽培、竹炭作りなどを始めた。そうすると「何をしているの?」と少しずつ関心を持ってもらえるようになった。現在は同センターを拠点に、関係をつないだ農家との農作業を進めている。

同センターで活動を始めて1年が過ぎた。飼育管理の記帳徹底や飼料改善もあり、乳牛約30頭の搾乳量は1日平均150キロから200キロまで増えるなど、成果は見え始めた。「同僚に教えた人工授精に成功した牛が、初めて生まれたんです」と笑顔で話す。

苦労多いけれど

それでも、「祭りなどを村人全体で取り組む姿は日本に似ており、親近感を持った」(中村さん)、「牛を褒めると喜んでもらえるのは日本と同じ」(渡辺さん)と、日本農業との共通点を見いだしながら日々を過ごす。

協力隊の任期は通常2年間。終了後の道はさまざまだ。渡辺さんは海外にも興味はあるとしながらも「日本で改めて畜産を学びたい」と語る。中村さんは帯広の実家に帰る予定で「異なる気候や資材が少ない中で工夫しながら行った農業は、必ず日本でも生かせるはず」と話す。

1965年に始まった海外協力隊は今までにアジア、アフリカ、中南米などの開発途上国を中心に延べ5万5000人以上を派遣している。派遣分野は農業だけなく教育、コミュニティー開発、保健衛生など多岐に及ぶ。

ザンビアでも現在、さまざま職種の協力隊員が活動している。竹内一之在ザンビア日本国大使は「(協力隊は)日本を体現してくれる存在。感謝してもし切れない」と話すなど評価は高い。

<取材後記>

記者もこの仕事に就く前、青年海外協力隊員としてアフリカで農業を教えていた。海外協力隊は決して華々しい仕事ではなく、「井戸を掘る」「子どもたちとイベントを開く」などはまれだ。特に農業系の隊員の生活は厳しく、何もない農村部の片隅で、現地農家や配属先の同僚と土にまみれながら日々を過ごすことが多い。

それでも、農家とは話す言葉こそ違うものの、農業という共通語が通じる。農業を通して思いを通じ合わせ、農作業を共にできたことはとても楽しく貴重な経験だったと今でも印象に残っている。

記者が協力隊を終え帰国して8年。再び踏みしめたアフリカの大地には、やはり日本の若者たちがいて、同じように活動していたことをこの目で見られてうれしかった。

Line

Line