![※[衆院選2024]](https://www.agrinews.co.jp/images/2024/10/15/20241015_2w5rhdw2s7ehcrsikgdk.jpg) 元日の石川県・能登半島地震と9月豪雨の被災地、奥能登は、地震で倒壊した家屋が10カ月後の今も放置され、多くの地域でライフラインの水道や電気が来ていない。15日に公示された衆議院選挙を前に、石破茂首相や閣僚、野党の代表らが相次いで視察したが、絶望の淵にいる人々の「声なき声」は届いているのか--。

元日の石川県・能登半島地震と9月豪雨の被災地、奥能登は、地震で倒壊した家屋が10カ月後の今も放置され、多くの地域でライフラインの水道や電気が来ていない。15日に公示された衆議院選挙を前に、石破茂首相や閣僚、野党の代表らが相次いで視察したが、絶望の淵にいる人々の「声なき声」は届いているのか--。

石川・珠洲市馬緤地区

「生きる上で必要なインフラもなおざりにされている。だから、普通に暮らそうとしている姿を示したい」。奥能登の先端部、珠洲市馬緤(まつなぎ)地区の区長、吉國國彦さん(59)が13日、「キリコ祭り」で使うみこしの修復作業を見ながら言った。

豊作と豊漁に感謝し、高さ10メートルのキリコやみこしを担いで練り歩く能登地方の風物詩、キリコ祭りは2015年、「灯り舞う半島 能登~熱狂のキリコ祭り」として日本遺産に登録された。約200カ所で7~10月に行われてきたが、今年は地震と豪雨の影響で多くが中止された。馬緤地区も取りやめる検討をしたが、決行を決めたのは“ある思い”からだ。

日本海に面し、農業と漁業で暮らす地区は全70戸。地震でほとんどが半壊以上と診断され、人口は半分以下に減った。水道も地震以降止まっており、地下水脈の変化で用水不足の田も多い。豪雨では海岸沿いの国道249号(奥能登絶景海道)が崖崩れで埋まり、地区は孤立した。公的支援が遅れる中、住民と建設業者の重機を使った共同作業で開通させた。

山間の農道は今も土砂崩落で通れない。米農家の常俊幸一さん(54)は、田の見回りが十分にできず、水管理がうまくいかなかった。収量は例年の6割ほどにとどまった。

13日の祭りは、みこしとキリコに台車を付けて、昼間にひもで引くことにした。夜に担ぐ習わしだが、避難の長期化と高齢化で担ぎ手が減ったからだ。

「半島全域が被害に遭い、うちだけ何とかしてとは言えない。でも、これほど長く何ともならないとは。僕らはただ、普通に暮らしたいだけ。祭りを続けるのはその意思表示です」。吉國さんが静かに言い、常俊さんが黙ってうなずいた。

輪島市柳蔵集落

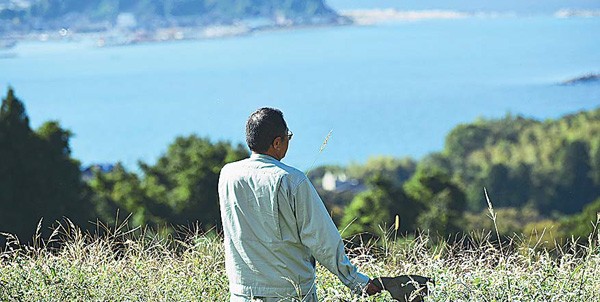

「地方重視とはありがたい」。輪島市の沖合25キロに浮かぶ七ツ島を遠望できる山腹の田で12日、今年から柳蔵集落でたった1人の米農家になった椿原伸一さん(67)が言い、こう続けた。「だけど、地方の中にも格差があることを政治は分かってくれているのだろうか」

高校を卒業後、東京都にあった中央協同組合学園で学び、帰郷した。農協職員として働く傍ら、斜面に点在する先祖代々の計80アールを21歳で継いだ。だが「国の減反政策後の米価下落で、平野部と違って規模拡大が難しい中山間地の農家は経営難に陥った。この集落でも私の後に新規就農する若者は現れなかった」と語る。

40年前に20人いた集落の米農家は昨年、高齢化で5人になり、そこを地震が直撃した。

農機が壊れるなどした70代の4人は、国の補助があっても新たな借金は無理だと離農した。就農時、集落で一番若い農家だった椿原さんは、最後まで一番若いままだった。

今春は50アールで作付けした。亀裂が入った30アールは、緑肥となる麦を植えることで助成を受け、来年につないだ。快晴の12日、椿原さんが田に実った麦の穂を手にし、言った。「日本の米作りは行きつく所まで来てしまった。どうしたらいいんだ」

(栗田慎一)

Line

Line