熊による人、農業への被害が相次ぐ中、自治体からの要請を受けて猟銃で捕獲活動をする狩猟者の、安全確保に関心が高まっている。北海道で2019年には前年の発砲責任を問われ、銃の所持許可を取り消されるケースが発生。道猟友会は今年1月、捕獲要請を受けるに当たっては、日頃からの警察や市町村との連携ができているか、確認するよう求める通知を道内71支部に発出した。背景や課題をまとめた。

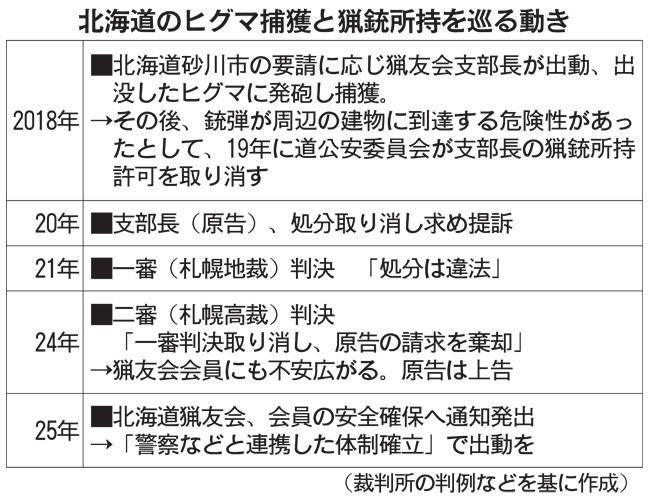

昨年10月、札幌高裁による判決に、地域の担い手である狩猟者に不安が広がった。「道公安委員会が砂川市の猟友会員に対し、猟銃の所持許可を取り消した処分は妥当」というものだ。原告は上告し、係争は続いている。

発端は18年にさかのぼる。猟友会支部長が自治体の要請を受けてヒグマ捕獲に出動した際、発砲した銃弾が、周辺の建物に到達する危険性があったとされ、猟銃の所持許可を取り消された。

今回発出した通知でも改めて、農作物などの被害防止に向けた有害鳥獣駆除の依頼に、組織として協力していく方針を「今後も変更することはない」と強調している。

現状、市街地に出没した熊を銃で捕獲する際、狩猟者自らの判断ではなく、警察官職務執行法に基づく警察からの命令で発砲する。撃った銃弾が命中せず後方に飛んだり、住宅の方向に跳ね返るリスクもあるため、警察と狩猟者で発砲の安全性について共通認識を持つことが求められる。

発砲判断で法改正も

道猟友会は、自治体からの捕獲要請に出動するかの判断について、従来から各地域の支部に委ねてきた。

今回の通知では、出動の判断基準として「警察や市町村と連携した適切な捕獲体制・捕獲行動が確立され、出没を想定した演習などが日頃から行われていることが必要」と提起。現場のさまざまな状況変化に冷静沈着に対応できる捕獲従事者の存在や、会員の安全確保なども盛り込んだ。

一部の支部では、要請出動時の行動手順や熊の出没場所での発砲に関し、法令に照らして適切かを確認できるチェックリストを作成している。これを参考に、出動するか判断するよう促した。

熊の市街地出没時の対応を巡っては、環境省が今国会で鳥獣保護管理法の改正案を提出するとしている。一定の条件が整えば狩猟者自身の判断で発砲できるよう見直す方針だ。周囲の安全性を保って発砲できるか難しい判断を迫られるケースも増えるとみられる。

道猟友会の堀江篤会長は「いざ出没した時に猟友会と市町村、警察が同じ認識を持って対応できるよう、事前の協議を促したい」と話す。

(松村直明)

Line

Line