農薬の登録拡大へ試験中

「ダニ」と言えば、家にも畑にもいる身近な害虫だ。ただ、肉眼では見えないほど小さいため、存在感は薄い。そんなダニだが、2年前から複数のニラ産地で新種とみられる種が見つかっている。加害されると葉がねじれるなどして商品価値を失うが、既存種ではないため農薬登録がない。防除手段が限られる中、どれくらい調査は進んだのか。見えざるダニの行方を追った。

3県で特殊報発出

始まりは2023年9月、栃木県が発出した特殊報だった。湾曲したニラの葉が圃場(ほじょう)で見つかり、県と法政大学植物医科学センターが調べたところ、既存種と外部形態や塩基配列が異なるフシダニ科の一種の仕業であることが分かった。12月には高知、24年1月には熊本県が同様の特殊報を発表。これらは同じ種であることが判明し、「ニラフシダニ(仮)」と呼ばれることになる。

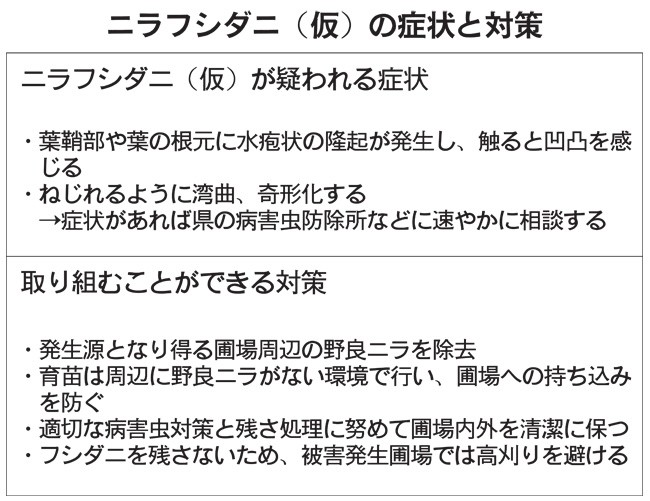

このダニは、成虫でも体長約0・2ミリと小さい。主に葉鞘(ようしょう)部や葉の根元に寄生し、被害部位に水疱(すいほう)状の隆起が発生する。ねじれるように湾曲、奇形化してしまう。成虫が風で分散する可能性も指摘されている。

栃木県は発生確認後、農業振興事務所の普及指導員による見取り調査を行った。各地域で一定割合の農家を抽出し確認したところ、数圃場で発生があったものの、面的には広がっていなかった。

24年の調査でも被害が確認されたのは数圃場で、しかも圃場の一部だけが加害されていた。栃木と高知県以外のニラ出荷量の多い8道県にも取材したが、同種が疑われる症状の確認は現時点でいずれもないという。

一方で「そういった種があると知らずに報告されていない可能性もある」(千葉県)、「重要作物の一つなので(発生すれば)大きな影響が出かねない」(宮崎県)などと産地は警戒を続ける。

発生の理由 究明を

同センターの上遠野冨士夫氏は「立て続けに複数の県でほぼ同時に発生した理由を明らかにする必要がある」と指摘する。ネギや玉ねぎ、花き類など他の作物に寄生する可能性はないかも研究すべき事項に挙げた。またフシダニ類は、雌雄や季節で形態が異なる種がいたり、形態が同じでも別種に分類されるものがいたりして、分類が非常に難しいという。そのため新種かどうかを判断するには、DNAを抽出して遺伝子を調査した上で、1700年代以降の国内外の論文を確認する必要があるとした。

現時点で大きな被害や広がりは確認されなかったが、被害を未然に防ぐため栃木県などは農薬の登録拡大に向けて試験を実施中だ。同センターは有償で診断と同定を行っているため、ニラに疑われる症状がある場合は相談してほしいとする。

<取材後記>

思えば子どもの頃、お化けや妖怪が好きだった。目で見えないものやえたいの知れないものに魅力を感じてきたこともあり、今回取材したダニもまた、生態や学術的な知見などに謎が多いことから、引かれるものがある。

とはいえ、これは記者個人の思いであり、産地にとっては深刻な被害を与える害虫の一つである。「謎が多い」ままでは、取り返しの付かない損害を与える危険性もある。一方で既存害虫の知見は、生態に心引かれた研究者らの積み重ねによるものだと思う。

食料安全保障や国産農産物の安定供給の重要性が増している今、産地のためにも、一日も早い防除技術の確立や生態の解明が待たれる。研究機関や行政の成果を1日でも早く記事にして、農家に届けたいと願う。

(南徳絵)

Line

Line