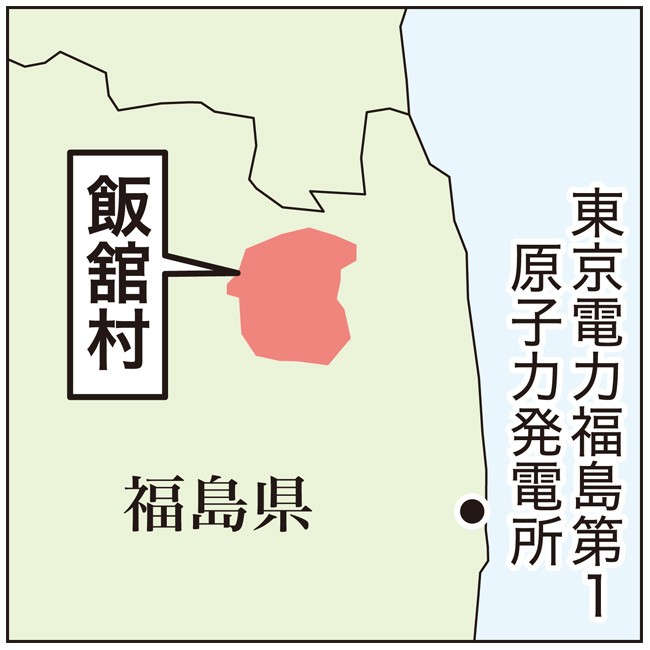

東京電力福島第一原子力発電所から半径50キロ圏内に位置する福島県飯舘村。営農再開率は3割で、被災地域12市町村平均の50%を下回る。ただ転入者が多く、女性や若者が復興に汗を流しているのも特徴だ。3月10日は農山漁村女性の日--。村には、女性経営者の挑戦する姿があった。

「会社を黒字にして、多くの人が農業をやりたいと思えるよう、私は成功事例になりたい」。地元農家が使わなくなったハウスを前に力強い視線で、村臼石地区の菊野里絵さん(53)が目標を語る。

菊野さんは、エムケーファームの社長だ。従業員2人を雇用し、ハウス9棟でミニトマトなどを栽培する。東京出身で、20代の頃は東京電力に勤務。都会暮らしに疑問を持つようになり、祖父母がいる福島県で新規就農したが、被災したため、やむを得ず離農した。

だが福島市内の財団法人に声をかけられたことを機に、飯舘村で農業を再開させるプロジェクトに参加。2017年に全村避難が解除されてすぐ、村に移住。社長に就任した。

社長業は順調な道のりではなかった。除染で表土を剥ぎ取られたため肥よくな土壌ではなく、土づくりはうまくいかなかった。それでも社長として従業員も抱え、あきらめるわけにはいかなかった。

菊野さんは「世襲だけではなく、農業をやりたいという多様な人が就農できるようになれば、農業の将来も村の将来も広がるはず」と考える。村で珍しい女性の社長だが差別を感じたことはなく、やりがいを感じている。

現在、菌床キノコの栽培を計画しており、菊野さんは「美しいこの村で事業を成功させたい」と力を込める。

村佐須地区で農家レストラン氣まぐれ茶屋ちえこを経営するのは佐々木千榮子さん(79)。どぶろく特区の村で自家製のどぶろくや野菜料理を振る舞う。

「自分の家に帰れないと言われ、おかしくなりそうな気持ちだった」と福島第一原発事故を振り返る。避難生活の中で佐々木さんは「誰かを支えることが自分を支える」と気付いた。17年に村に戻り、農家レストランを予約制で再開。原発事故で、ばらばらになった住民の「集う場にしたい」との思いからだ。

地区には耕作放棄地が多い。農地などに通う人はいても、住民は減った。佐々木さんはそれでもさみしさを見せずに気丈にふるまう。「一時停止している暇はない」と明るい。

事故が発生して14年。これからの目標もある。この村で人気だった大福の製造を復活させることだ。「大福に必要な小豆を栽培することが、地域の農家の生きがいになれば、うれしい」と見据える。

(藤平樹)

〈メモ〉福島県飯舘村

人口4483人(2月末現在)で震災前に比べて2000人減った。村民の約3割が入植者の子孫。2010年に「日本で最も美しい村」連合に加盟し合併せずに独自の地域づくりを進めてきた。移住者が増えていく中で原発事故が起きた。11年4月、計画的避難区域に指定。12年7月、帰還困難、居住制限など3区域に再編、17年3月に帰還困難を除く2地域が解除した。

Line

Line