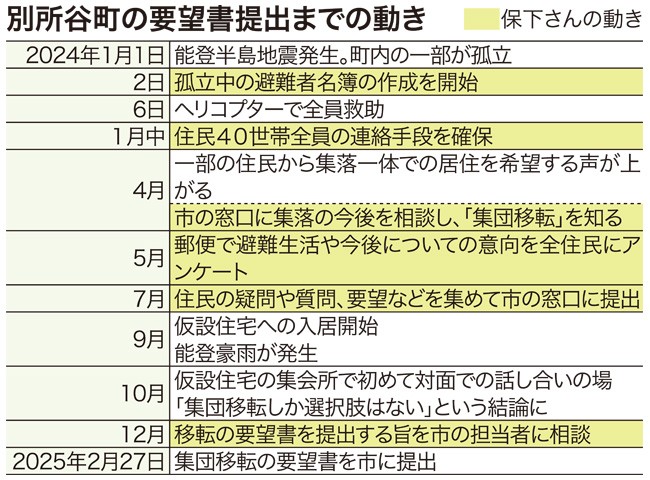

能登半島地震で孤立した同町。昨年、1月6日にヘリコプターで救助されてから仮設住宅の入居までの約10カ月間、住民らは散り散りに避難生活を送った。住民同士のつながりを維持し、意向をまとめたのは、東京在住の同町出身者・保下真澄さん(40)だ。地震発生当時の区長の娘で、古里の力になりたいと考えた。

地震後、保下さんは関東で生活しながら、各地に避難した住民と連絡できるようLINEグループを作成。スマートフォンがない人は避難先の固定電話の番号や住所などの手段を探し、1月中には40世帯全戸と連絡が取れるようにした。

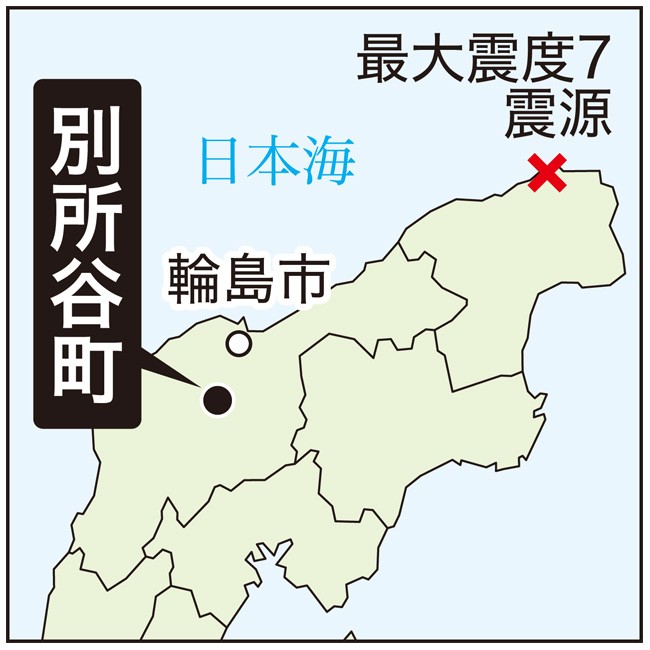

集団移転の検討が始まったのは昨年4月。集落の近隣に避難していた一部の住民が祭礼のために集落に集まり、惨状を目の当たりにしたのがきっかけだった。集落では行政の上水道ではなく独自で山水を引く水道施設を使っており、ライフライン復旧も見込めない。「戻って住むのは現実的ではないが、別の場所で皆で住みたい」。十数人の住民からの要望を受け、保下さんが市に相談。集団移転という手法を知った。

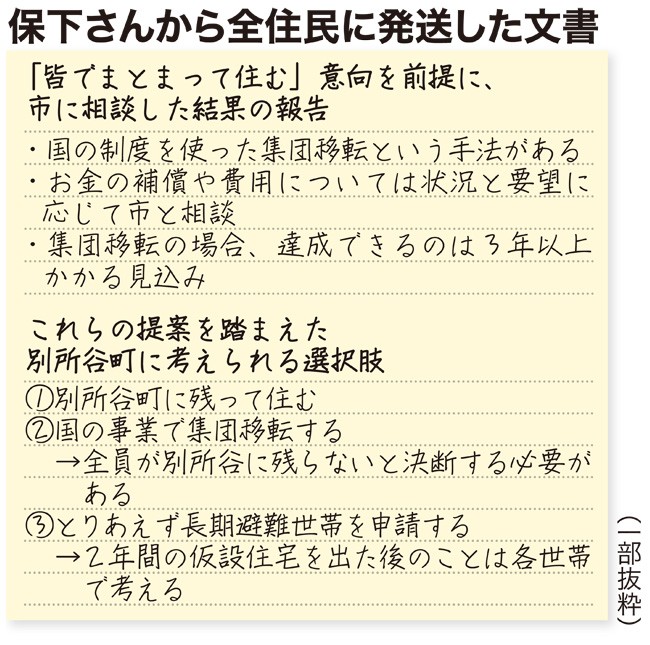

5月には保下さんが郵送でアンケートを実施。複数の選択肢を明記した。住民の回答はおおむね移転でまとまった。住民全員集まるのが難しく、個別で聞き取りする中で「移転に結論を誘導するのではなく、住民の意思を尊重する。決断を下したり是非を判断したりしないよう徹底した」(保下さん)。

「墓参りには通いたい」「皆が一緒なら移転してもいい」といった住民の意見を細かく聞き取り、全て市の担当者に提出した。10月に地震後初めて仮設住宅の集会所で開いた寄り合いで、住民の発声で集団移転の要望を出すことに決まった。

保下さんは「昔から知る近所の人が一日も早く不安なく過ごしてほしい一心だった」と振り返る。現在は、集落と市で移転に向けた詳細を協議中だ。

「本心を言ったら地元に帰りたい。でも安心して生活できる場所じゃないわいね」

集落内の被災を免れた作業場で輪島塗りの道具を作りながら、農家の丹保眞一さん(67)が話し始めた。地震で山に囲まれた同町は一部孤立。町内は当時40世帯が暮らし、孤立した地区には30世帯の他、帰省中の若者や赤ん坊、歩行困難な高齢者を含む88人がいた。

地震以降、誰も暮らせない集落内の復興は手付かずで、昨年9月の豪雨で新たな土砂崩れや大規模な水害も発生。「集落内は危険で戻る選択肢は絶望的というのが住民の共通認識だった」(丹保さん)という。

それでも、仕事のために作業場に通う丹保さんが仮設に戻ると、住民らは決まって集落の様子を聞きに来た。

地震前、集落内の米農家は丹保さんを含む2戸。他の住民は自家消費分の野菜を育てて暮らしていた。地震後は誰も耕作できず、農地は荒れたままだ。「これからは皆通いながら農業することになるんかな」と丹保さん。ただ、住民の多くは80、90代で、運転免許を返納した人も多く、町に通うのが厳しい人も少なくない。これから集団移転の準備が進む。丹保さんは言う。

「いつか、ちょっとずつ日常が戻ると期待したい気持ちもある。でも、町が今後どうなるかは正直分からない」

(島津爽穂)

Line

Line