同協議会は、かごしま有機生産組合やNPO法人鹿児島県有機農業協会、鹿児島市などで構成。農水省の「グリーンな栽培体系への転換サポート」事業を2022年度に活用した。

同協議会は、かごしま有機生産組合やNPO法人鹿児島県有機農業協会、鹿児島市などで構成。農水省の「グリーンな栽培体系への転換サポート」事業を2022年度に活用した。アイガモロボは井関農機が販売している。太陽光で動き、スクリューが土を巻き上げて水を濁らせることで雑草の発生を抑える。アイガモロボが座礁しないように深水栽培での水管理も重要となるため、農業ITベンチャー、farmo(ファーモ=宇都宮市)が開発した水位センサーと給水ゲートを使う。

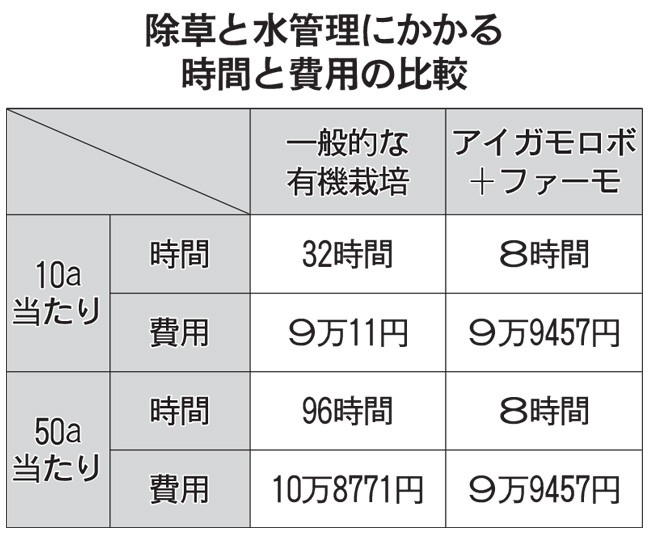

実証試験は鹿児島県内の有機栽培圃場(ほじょう)7カ所と、除草剤を使わない2カ所で行った。有機栽培の圃場での実証データと、一般的な有機栽培との経費を比較したところ、10アール当たり換算では、作業時間は実証の方が少ないが、費用は一般的な栽培の方が安くなった。

ただ、アイガモロボの1台当たりの推奨面積は30~70アールで、規模が大きいと省力化の効果が大きくなり、人件費が抑えられる。このため50アールで試算すると、実証の方が一般的な栽培より除草時間が79時間減少し、10アール当たりのコストも約1800円安くなった。

同組合の上野豊生産事業部長は「アイガモロボは水稲の有機栽培で最も時間がかかる除草作業の大幅な省力化になる。利用を広げればコストも下げられる」と期待する。

同協議会は、鹿児島県伊佐市と姶良市での有機水稲の栽培面積を22年度の各0・5~0・6ヘクタールから、27年度に各5ヘクタールに拡大する目標を掲げる。アイガモロボの活用もあり、23年産では伊佐市で3・5ヘクタール、姶良市で2・7ヘクタールまで広がった。

一層の活用への課題は、アイガモロボの導入費が1台約55万円かかり、初期投資が負担になることだ。上野部長は「作期が異なる地域での共同利用などが良いのではないか」とみる。

同組合は普及に向けてアイガモロボ2台を所有し、今年産から組合員へのリースを始めた。オーガニックビレッジ宣言をしている種子島の南種子町での活用実証も進め、鹿児島本土よりも田植えが早い地域でも普及に弾みをつける方針だ。

Line

Line