山中の40メートルほど先にヒグマの姿を捉えた。そっとハーフライフル銃を構える。弾丸は熊の首にめり込み、1発で仕留めた。90キロの雌だった。

手がけたのは、ヒグマ捕獲の経験がない30代女性。同行した経験者から助言を受けながら成功させた。

現場は北海道三笠市。まだ雪が残る4月だった。市は今年、春期管理捕獲の一環で、ヒグマ捕獲の経験がある男性狩猟者2人と、地元猟友会メンバーで未経験の30、40代の男女2人の計4人体制を基本に捕獲を進めた。未経験者2人は5月までにそれぞれ1頭ずつ、計2頭を捕獲した。

今年、三笠市の春期管理捕獲に経験者として参加した高崎梨徒さん(25)は昨年、初心者として参加。現在はヒグマ出没時の駆除にも携わる。「捕獲を経験した人材が増えていけば狩猟の戦力や指導役の確保につながる」と話す。

今回参加した初心者2人は、市街地や農地などへの出没時、市からの要請を受けて駆除に従事するメンバーとなった。市は、「今後も捕獲に対応できる人材を増やしたい」(農林課)方針だ。

今年初めて春期管理捕獲を実践した釧路市は、1回の出動でベテランと初心者計3、4人が山に入った。同市は「ベテランの動きを目の当たりにして、助言を受けて動いた経験は糧になる」(環境保全課)と来年以降の継続も検討する。

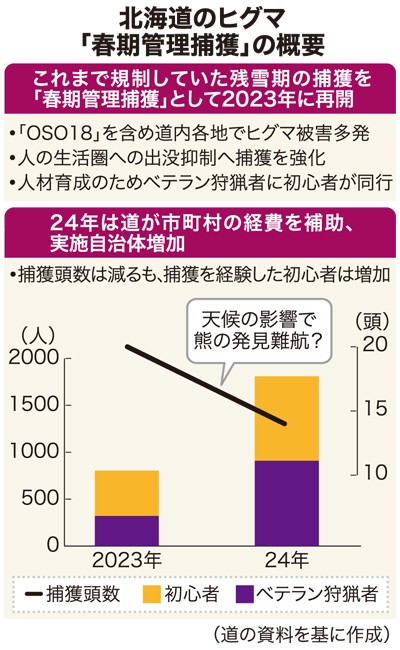

一方、道によると、春期管理捕獲による道内全体の今年の捕獲数は14頭。前年から6頭減った。気候条件や人材育成との両立など、さまざまな要因が関係していた。

2~5月におおむね週に一度のペースで山に入るも、足跡などの情報が集まりにくかった。3月の気温が平年より低かったため雪解けがなかなか進まず「恐らく、熊が出てくるのも遅かったのではないか」と高崎さんはみる。5月までの期間内で、捕獲できたのは2頭。昨年の4頭から半減した。

三笠市だけでなく、道全体でも捕獲頭数は減少している。道によると、かつてヒグマの保護を目的に規制されていた残雪期の捕獲を再開した2023年の捕獲頭数は20頭。今年は、市町村の必要経費を助成する措置を新たに用意し、参加自治体が19から50に増えるも、捕獲頭数は14頭にとどまった。

道は「雪が少なく、足跡を追跡しにくかったという報告が複数届いている」(ヒグマ対策室)と説明。天候の影響で捕獲頭数が前年を下回った可能性を指摘する。

また、捕獲よりも、調査や訓練を重視した市町村も一定数あったという。釧路市は2~4月に計32回、狩猟者を出動させたが捕獲頭数はゼロ。市は初年度だったため「まずは、初心者の狩猟者が雪山で安全を確保しながら痕跡探しを進めることを優先した」(環境保全課)と話す。

ヒグマのような大型獣の捕獲に欠かせないライフル銃などの猟銃免許の道内の所持者数は22年度時点で6838人。高齢化を背景に、年間400人程度が免許更新を見送る一方、同規模の新規参入があり、直近5年の免許所持者数は横ばいで推移する。

道内では乳牛を相次ぎ襲ったヒグマ、通称「OSO(オソ)18」を含め各地で多くの被害が出る中、道は、ベテランの狩猟者が培ってきた技術や知識の継承を重視。ベテランに同行するという現在の枠組みを今後も続け「若い世代を中心に捕獲経験者を増やしたい」(同室)と構想する。

さらに、初心者向けに、ヒグマの生態を学ぶ講習会を新たに開くなどして、捕獲技術の向上を後押しする考えだ。

<ことば>春期管理捕獲

ヒグマが冬眠から明け始める2月以降、狩猟者を出動させて捕獲する。雪が残っていて足跡が見つけやすく、周囲の見通しも良いため、道は、比較的安全に捕獲できるとしている。

Line

Line