終戦時は東与賀国民学校の1年生だった。終戦時のラジオ、空襲で馬を連れて川へ向かう大人たち、村長が弔辞を読んだ父の葬儀…。6歳の心に刻まれた記憶は忘れたことはない。

父の鷹次さん(享年35)は1944年6月に出兵した中国・山西省で戦死した。

軍馬の調教に長け、少年兵の指導役をしていた父。家に泊まりに来た少年兵と酒を飲み軍歌を酔って歌っている姿が目に焼き付いている。「泣くな嘆くな必ず帰る」の一節が、幼心に残っている。

母と祖父母が農地を耕した。守さんも国民学校4年生から本格的に農業を始めた。終戦前後は食料統制されていたため国に米を拠出していた。終戦後は都市から親戚らが疎開に来たため、いつもおなかが鳴っていた。白米を腹いっぱい食べられたのは10歳を過ぎた頃だったという。

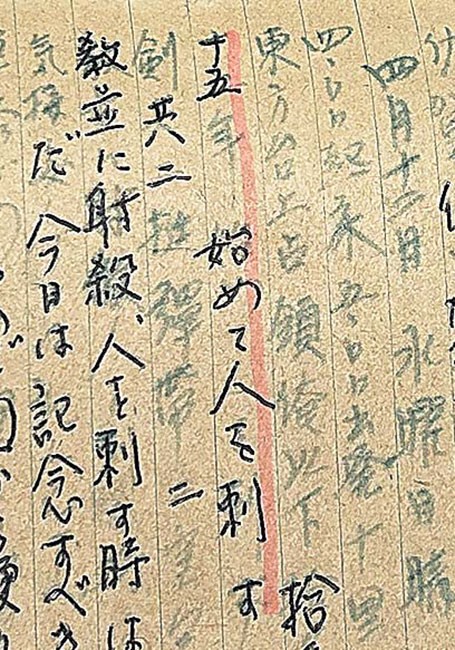

父の遺品は、同僚が届けてくれた。戦死する1週間前まで毎日つづられた日記には、4人を殺害したことや慰安婦のことまで淡々とつづられていた。

守さんは100点以上の遺品を一つずつ丁寧に梱包(こんぽう)し、保管してきた。60歳を過ぎて守さんは、その日記や手紙をパソコンを習って全て書き起こした。何十枚にも上ったが、父の思いを知る作業は苦ではなかった。日記には母との最後の別れまで小説のように書かれているが、悲しみなどの感情は記されていない。

4年前から学校や図書館などへの語り部活動を始め、遺品の展示や戦争遺族向けの冊子の編集もする。今年は仲間と戦争の朗読劇も手伝う。

農業は妻と営農に励む。3人の子どもは別の仕事に就いているため、守さんが今も農業経営者だ。技術を工夫し、農機の修理は自前。当面の引退は考えていない。

感情をあらわにせず、趣味の俳句や短歌に思いを託す。その句は定評がある。守さんは「教育で人は大きく変わる。戦争の事実を伝えなければ、再び戦争は起きる」と確信する。戦時下の記憶は本当は話したくない。それでも守さんは父の遺品を継承する使命があると考えている。

(尾原浩子)

■守さんの俳句・短歌

「戦没の父を想えばはるかなり暗い人だと言はれ育ちぬ」

「戦地より届くはがきのカタカナに二重線引く検閲の跡」

「農に生き農に育ちて農に死す わが生涯のありがたきかな」

「日の丸も父も貫く銃弾の痕なまなまし戦記とともに」

「書を曝す父の戦記のびっしりと故郷のことも僕らのことも」

「米作り継いでくれとは言えぬ父」

「老兵の心の傷が口閉ざす」

Line

Line