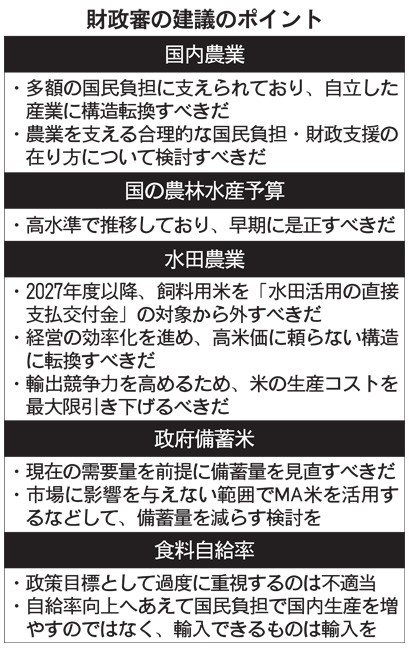

同日、加藤勝信財務相に提出した。建議では、補助金の支給などを念頭に、国内農業について「多額の国民負担に支えられている」と主張。法人化や規模拡大を進め、「自立した産業」に構造転換することを求めた。

水田活用の直接支払交付金を巡っては、27年度以降の水田政策の見直しに合わせて、財政負担の大きい飼料用米を助成対象から外すよう求めた。同交付金は、主食用米の需要減で転作面積が増えるにつれ、予算が膨らみ続ける構造的な課題を抱える。「財政面での持続性も確保していくべき」と指摘した。 水田農業は経営の効率化を進め、生産コストを下げ、「高米価に頼らない」構造に転換していくべきとした。

政府備蓄米は、現在100万トン程度ある備蓄量の見直しを求めた。主食用米の年間需要量が、備蓄量を設定した当時の900万トンから700万トン程度に減っていることを前提に見直すよう主張した。

輸入米であるミニマム・アクセス(最低輸入機会=MA)米を活用するなどして、政府備蓄米の備蓄量を減らすことも提起した。

政府備蓄米とMA米は、いずれも国が買い入れ、飼料用など非主食向けに低価格で売り渡す。建議では、それぞれ年間数百億円に上る財政負担を圧縮させたい意向をにじませた。

財政審が「水田活用の直接支払交付金」の対象から外すよう求めた飼料用米は、転作作物の主力だ。主食用米の需要が年々落ち込む中、飼料用米を作ることで荒廃せずに守られてきた水田がある。財政審の建議は、生産基盤である農地を守る飼料用米の役割を無視する内容で、食料安全保障の強化に逆行する。

2024年産の飼料用米の作付面積は9万9000ヘクタール。主食用米の約1割に当たる。農地がいったん荒れてしまえば、有事の際、食料は作れない。飼料用米が食料安保に果たす役割は大きい。他にも、主食用米の需給調整や飼料自給率の向上にも貢献している。

ただ、財政審の建議は、大きな影響力を持つ。これまでも、同交付金の飼料用米の一般品種への助成単価の引き下げなどを主張し、実現させてきた。

農水省は、来年春の次期食料・農業・農村基本計画の策定に合わせて、27年度以降の水田政策の在り方を検討する。飼料用米への支援を堅持すべきだ。

財務省の財政制度等審議会(財政審)が29日にまとめた建議(意見書)では、食料自給率を軽視していると取られかねない提言も盛り込まれた。食料自給率を政策目標として「過度に重視することは不適当」と強調。食料安全保障の確保に向け、国内での生産を増やすだけでなく、海外からの輸入も活用するよう提起した。

食料・農業・農村基本法では元々、食料・農業・農村基本計画で定める目標として「食料自給率」だけを明記。国内農業の向かうべき方向性を示す「指針」と位置付けていた。

一方で、改正基本法では基本計画で、食料自給率など「食料安全保障の確保に関する事項の目標」を定めると規定。食料安全保障の状況を多角的に捉えるため、食料自給率以外の目標も定める方針に転換した。

建議ではこの改正によって、食料自給率が「唯一の目標」から「国内生産と消費に関する目標の一つ」に相対化されたと指摘。改正基本法は国内生産の拡大だけを重視する考えに立っていないとして、「輸入可能なものは輸入」する視点も重要と提起した。

輸入を提起する背景には、財政負担の大きさもある。仮に小麦や大豆の増産で食料自給率を1%増やすには、水田活用の直接支払交付金や畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の予算として、水田で800億~900億円程度、畑地で400億~500億円程度の財政負担が増えるという。

国の農林水産予算については「高水準で推移」しているとして、早期に是正するよう求めた。補正予算の影響で「(予算)総額の増額傾向が著しい」という。ただ、近年は環太平洋連携協定(TPP)対策など大型の補正予算で持ち直しているが、過去最大だった1993年度と比べると6割、基本法が制定された99年度と比べると8割の水準にとどまる。

Line

Line