果実は、愛媛県のブランドかんきつ「紅まどんな」が首位を堅持した。県内限定栽培で選果基準も厳しく、ぶれないおいしさが目利きの信頼を得た。人気は全国区で、歳暮時期に争奪戦となり、手に入りにくい“レア感”も価値を高めている。

2位のイチゴ「とちあいか」は、イチゴ生産量日本一の栃木県の大物ルーキー。県内限定栽培ながら作付け転換が急速に進み、今シーズンは県内の8割を占める。味も日持ちも良く、次世代品種を競う“イチゴ戦国時代”に頭一つ抜きんでた。

極早生ミカン「ゆら早生」は3位。ミカンのシーズン初めに相場をけん引できる存在として信頼度が高い。品種名を前面に出して売れる貴重な存在だ。3位タイのかんきつ「せとか」は、甘く濃厚な味と、全国で栽培できまとまった量が見込める点が支持を集める。

5位はブドウ「シャインマスカット」。長年の首位を24年に明け渡したが、25年はブドウでトップ。品薄が著しい果実の中で、全国的に増産し販売額に伸びしろがある。高級路線から加工用まで消費の裾野も広がる。

リンゴ「ぐんま名月・名月」(6位)は蜜入りの黄色系で産地も多く支持が厚い。7位には、種を気にせず食べられる小玉スイカ「ピノ・ガール」が入った。

野菜ではブロッコリーが首位を獲得した。ゆでるだけ、蒸すだけ、電子レンジで加熱するだけなど、簡単調理で楽しめるのが特徴で、近年高まる簡便ニーズを捉えた。筋トレブームや健康志向の高まりを背景に、タンパク質などを摂取できる高い栄養価にも注目が集まる。国民生活に欠かせない重要な野菜として農水省が26年度に「指定野菜」に追加するのを見越し、生産や需要の一層の拡大を期待する声が多く挙がった。

2位はサツマイモ。「べにはるか」など、ねっとり系の甘い品種を中心に焼き芋やスイーツの素材として今後も需要の伸びを見通す声が多かった。「栗かぐや」などほくほく系の品種の需要も底堅い。包丁要らずの簡便さでサラダや弁当向けに需要が高まるミニトマトは3位となった。

もやしは前年の10位から順位を上げ、4位。物価高や節約志向を受け、需要が高まる。豆苗(8位)も、安定した価格と流通量が評価された。

用途の幅広いタマネギは5位、簡便性と良食味で評価されるスナップエンドウは6位。7位のキャベツは24年春と秋の品薄高を受け安定供給のニーズが高まったとみられる。

※順位の()内の数字は昨年の順位。果実・野菜共に消費が「伸びそう」の点数を3、「やや伸びそう」を2、「変わらない」を1、「減りそう」をマイナス1、「分からない」を0として集計。

野菜では、エノキタケ(13位)やシメジ(16位)など、キノコ類が多くランクイン。流通量と価格が安定しているキノコ類は、2024年の野菜全般の品薄高の長期化を受け、値頃感がある商材として注目度が高まったとみられる。鍋など定番の食べ方に加えて、エノキタケの株の部分をステーキ風に調理するなど新たな楽しみ方の提案も広がりそうだ。

ミョウガは前年から大きく順位を上げ、20位となった。大葉(31位)なども含め、薬味需要が高い野菜は、近年の気温上昇、高温期の長期化を受け、一層のニーズの高まりが見込まれる。

ニンニクは23位。新型コロナウイルス禍での内食需要の伸びや消費者の健康志向を背景にチューブなどの調味料を中心に市場が拡大。国産に対する需要も高く、生産も拡大傾向。中国産からのシェア奪還に期待がかかる。

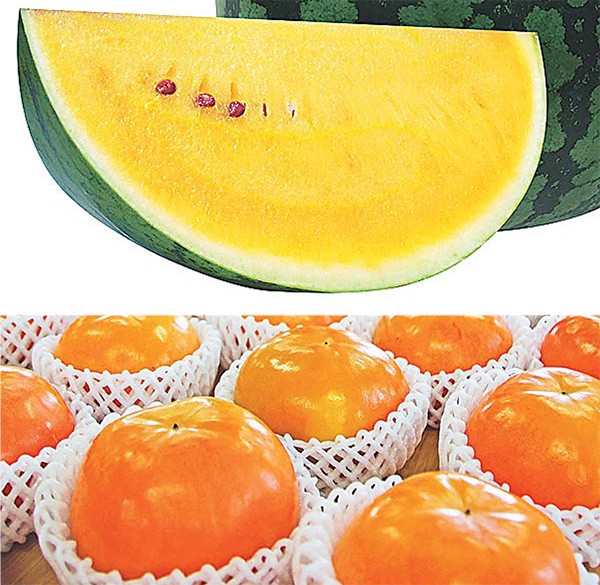

果実は、黄色い大玉スイカ「金色羅皇(こんじきらおう)」が12位だった。高糖度で食味も良く、赤肉との違いを強調して販売できるため支持を集めた。同じ系統で種なし品種も発表され、注目度が増している。

18位には今シーズンから本格販売される愛媛県のかんきつ「紅プリンセス」が早くもランクインし、期待度の高さがうかがえる。同県は24年産から「紅まどんな」「紅プリンセス」「紅かんぺい(甘平)」の3種を「紅コレクション」として売り込む。長野県も「ぶどう三姉妹」「りんご三兄弟」とそれぞれ銘を打ち、販促。全ての品種がランクインしており、県単位の“シリーズ戦略”が奏功している。

柿は4品種がランキング入りした。「富有」(34位)と「平核無」(39位)の定番品種が前年から順位を上げた。小売りが値頃感を出せるばら売りをしやすく、柿のテーブルフルーツとしての消費に期待が高まる。

(菅原裕美、永井陵)

<ことば> 農畜産物トレンド調査

卸や小売り、外食などに25年の売れ筋をインターネットで聞き取り、228の回答を得た。本年で18回目。青果物では「消費が伸びる」かを野菜72品目、果実99品目・品種で尋ね、期待値を本紙が独自に算出した。有効回答数は、野菜が76、果実74。

「適正価格」実需も注視 異常気象深刻「安定供給」に期待

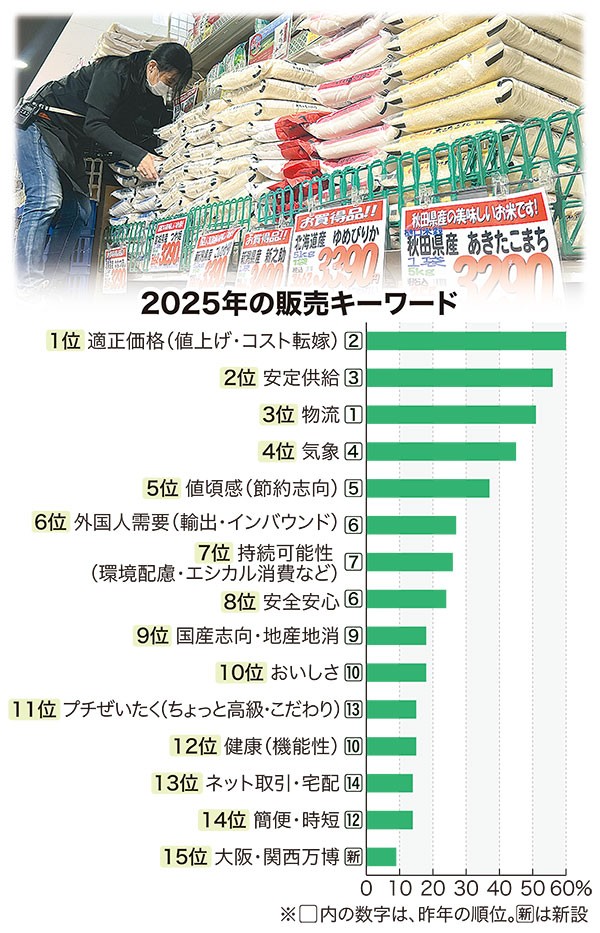

25年の販売キーワード(複数回答)は、「適正価格(値上げ・コスト転嫁)」が2年ぶりに最多となった。一方、「値頃感」も昨年に続き5位と上位につけ、実質賃金の低下による節約志向の高まりを裏付けた。

世界的な政情不安や円安、気候変動で原材料の調達コストが高まり、食品の値上げは広がる。ただ、輸入品と比べて国産の生鮮品は価格改定が進まない品目も多い。

価格形成の上でも重要な「安定供給」は、順位を一つ上げて3位。関心の高さは実現が難しい状況の裏返しともいえる。「気象」が4位に入ったように、夏の猛暑など天候不順が頻発し、米や青果物など需給バランスが崩れる品目が目立った。昨年1位だった「物流」は、輸送力不足への懸念から、今回も3位に入った。

安定供給や価格に票が集中した中で、「国産志向・地産地消」(9位)はやや伸び悩んだ。国産の強みである「安全安心」は8位で順位を下げた。

トレンドとして期待されるのは、「外国人需要」(6位)。輸出に加え、インバウンド(訪日外国人)需要をつかむ提案に伸びしろがある。

「国産への切り替えを進めるのに必要なこと」(三つ回答)は、「適正価格」(62%)、「生産量の拡大」(54%)に続き、「消費者の理解獲得」が53%を集めた。実需者が価格を見直すよう、農畜産物を安定供給するためのコストや労力が増大している実情を発信していく必要がありそうだ。

25年の景気は「変わらない」が(41%)で、「やや悪化」が35%、「とても悪化」が4%。「良くなる」は計19%にとどまり、景況感は前年より停滞感がある。

(橋本陽平)

流通経済研究所・折笠俊輔氏に聞く

販売キーワードの上位を見ると、前年に続き喫緊の課題が並んだ。首位の「適正価格」は生産者、流通業者ともにコストを転嫁しないと経営的に厳しい表れだ。今は苦難の時代で、乗り越えられるかどうかの転換点にある。食品のサプライチェーン内でつぶし合うのではなく、これからは協調が必要だ。価値を高めて価格へ転嫁するようにしたい。

生活者の家計も苦しいが、農業の現場や企業経営も厳しい。少し高くても国産を買って地元農家や流通業者を応援していく。そうした持続可能な関係を消費者と構築すべきだ。

理解情勢に向け、農家の高齢化や資材高、気象変動など農業をめぐる危機的状況を共有したい。同時に生産現場は、生産性向上などに努力する姿を発信することが鍵となる。

農業経営は二極化が進む。小規模でも品質や希少性、栽培方法にこだわった「付加価値化」と、生産性の向上を目指した「大規模・集約化」だ。“どっちつかず”は通用しにくくなる。

農畜産物の供給が不安定化するのに伴い、実需が産地を囲い込む動きは強くなる。物品と金銭をやりとりするだけの「取引」でなく、価値を高める「取り組み」が大事になる。顔が見える関係で信頼を構築すれば、簡単に契約をほごできない。契約の長期化が進むきっかけになるだろう。

(聞き手・宗和知克)

Line

Line