性別による偏見や差別などを理由に地元を出た――。読者とつながる報道に取り組む全国21の地方紙や専門紙が昨年12月に実施した合同アンケートで、全国の469人(全体の7%)がそう答えた。8割近くを女性が占め、男尊女卑や家父長的な古い価値観、「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分業意識が女性の人生に深刻な影響を与えている実態が浮かんだ。

アンケートは多様な声を聞き取る目的で、無作為抽出の世論調査とは異なる。各紙が昨年12月6~15日の間に通信アプリLINE(ライン)などで呼びかけ、6727人が回答した。

行動には至らなかったものの、性別による偏見や差別などを理由に地元を出ようと「思ったことはあった」人も1146人(同17%)いた。女性では「実際に出た」が362人(9%)で「思ったことはあった」が881人(22%)。男性では「実際に出た」が80人(3%)で、「思ったことはあった」が242人(9%)だった。

アンケートでは「実際に出た」地元(都道府県)がどこで、どこへ出たかも尋ねた。出元は全ての都道府県に及んだが、出た先で最も多かったのは東京で127人だった。次いで京都38人、愛知32人、福岡26人、神奈川22人、大阪16人。この6都府県のうち、福岡を除く5都府県だけが流出よりも流入が多かった。

一方、アンケートでは性別を「その他」とした人が33人いたが、この中で「実際に出た」と答えたのは11人(33%)。出ようと「思ったことはあった」も8人(24%)と、それぞれ割合が高かった。性的少数者(LGBTQなど)であることを理由に、偏見や差別などを受けた可能性がある。

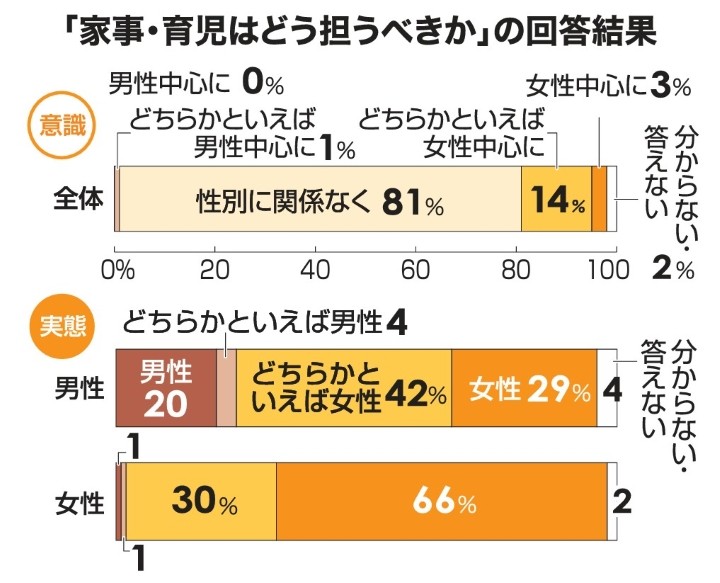

合同アンケートでは、ジェンダー(社会的・文化的性差)平等意識の高まりが見える一方、性別役割分担の根深さも浮き彫りになった。

家族や親族の中で家事・育児をしている人が主に男女どちらかを尋ねたところ、86%が「女性」(「どちらかといえば」を含む)と回答。「男性」(同)との回答は11%にとどまった。

どちらが担うべきかは、全体の81%が「性別に関係なく担うべきだ」と答えたが、男性でそう答えたのは69%にとどまり、女性の88%に比べて2割近く低かった。男性では「女性中心に担うべきだ」(「どちらかといえば」を含む)と答える人の割合が、年代が上がるにつれて高くなる傾向も見られた。

性別によらず、できる人がやればいいと思っても現実は異なる。「可能な限り分担するとは言っているが、実情は女性中心」(京都府の男性51歳)、「気付いたら自分ばかり負担が多くなって、夫婦関係が悪くなってしまった」(広島県の女性33歳)といった声が届いた。

一方、介護を主に男女どちらが担っているかは「分からない・答えない」(介護が必要な人はいないなどを含む)が48%で最も多かったが、「女性」(「どちらかといえば」を含む)が46%と続き、「男性」(同)はわずか6%だった。

組織のリーダー(社長、自治会長、生徒会長など)の分担については、89%が「男性」(「どちらかといえば」を含む)と回答。意識としては他の役割分担と同様に「性別に関係なく担うべきだ」が86%で最多となり、「性別でなく能力で分担されるべきだ」(北海道の女性37歳)といった意見が寄せられた。

3月8日の「国際女性デー」に向けて、女性が輝くための課題や地域で活躍する姿を発信します。

Line

Line