大手豆腐メーカーのアサヒコ(東京都新宿区)は3月、国産大豆使用の新シリーズ「職人(クラフト)」豆腐を発売した。商品パッケージには「栃木産タチナガハ」といった原料大豆の産地・品種に加え、製造職人の名前まで表示して、こだわりを演出する。

商品数は29種。中高価格帯商品と位置づけ1丁200円以上の商品もある。「国産大豆で豆腐の付加価値を提案し、豆腐市場の拡大を目指す」とする。

業界最大手も動く。グループ全体で年間6万トン以上の大豆を使う相模屋食料(前橋市)は、将来的に国産の比率を50%とする目標を打ち出した。

農水省によると、食品用大豆の国内需要量(23年度)は103万トン。価格の安い輸入が浸透し、国産シェアは24%にとどまる。ここにきて各社が国産大豆の利用に動くのは、生産コストが上がる中、従来の安売り路線では経営が立ち行かなくなる懸念があるためだ。ウクライナ危機に伴う輸入大豆の調達不安も表面化。安心感のある国産大豆を利用した高付加価値路線へと舵を切っている。

約140年の歴史を持つ田内屋(長野県松本市)は2023年、豆腐に使う原料大豆の完全国産化を実現した。以前は輸入が約8割だった。国の事業を活用して製造設備を更新して生産性を高めた。国産化で原料コストが上昇した分も吸収できているという。山口雅嗣社長は「おいしさを軽視した安売りでは客離れを招く」と指摘。「これからは値段ではなく味で選んでもらう時代」と強調する。

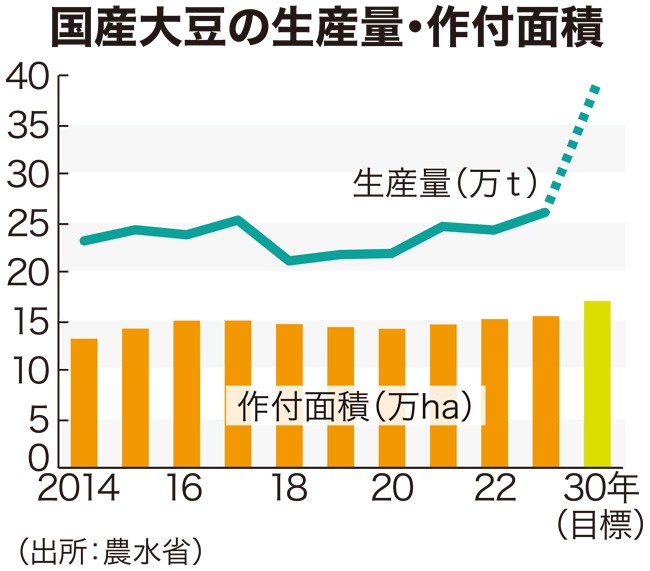

国は国産大豆の需要量について、29年度に3割増えると見通す。新たな食料・農業・農村基本計画案では、国産大豆の生産量を30年に1・5倍の39万トンに増やす目標を掲げた。

一方、国産大豆は価格や数量、品質が安定しないという課題も指摘される。これらをクリアし実需のニーズに応えられるかが、需要を伸ばす鍵を握る。

(森井千尋、本田恵梨)

Line

Line