女性農業者向けの製品にどんなものがあるのかインターネットで調べると、ピンク色や花柄などが施された農機具の画像が目を引く。こうしたかわいい見た目が改良した点なのだろうか。

「開発のきっかけはデザインというよりも、機能面での改善を求める声でした」。女性向けのトラクターや耕運機などを商品化した井関農機(松山市)はこう言う。

ハンドルより低く

同社は、農水省が立ち上げた女性農業者の活躍を推進する「農業女子プロジェクト」へ2013年に参画し、製品開発に乗り出した。女性農業者からは、「使い方が分からない」「操作する時に手足が届きにくい」といった、機械の扱いに関する悩みが多く挙がったという。

声を基に、操作やメンテナンス方法をその場で確認できるよう、スマートフォンで読み込むと動画や説明書が見られるQRコードを製品に貼り付けた。シートを前後にずらせたり、ハンドルの高さを従来より低くできたりと、体格差に対応する機能も充実させた。

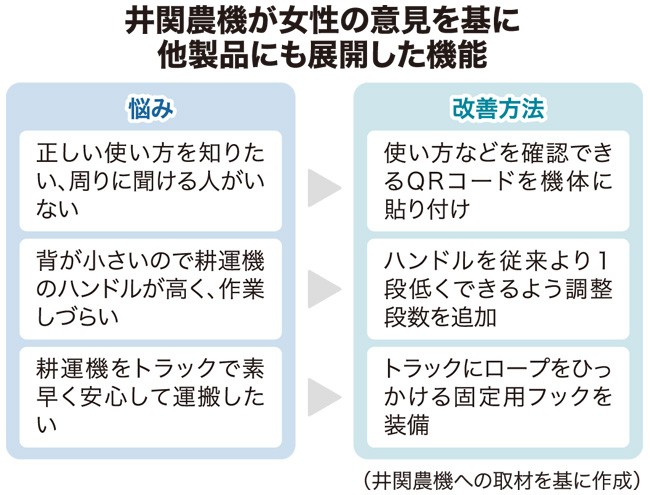

「これ俺のトラクターにもあったらいいのに」。製品には意外なところからも注目が集まった。男性の高齢農家や新規就農者らだ。男性の中にも「体が小さく力が弱い」「農機に詳しくない」といった悩みを持つ人がいた。展示会などでの反響を受け、今ではQRコードの貼り付けやハンドルの高さ調整などの機能を他の製品にも採用している。同社は「年齢や性差を問わず、誰にでも使いやすいことを、開発でより意識するようになった」と話す。

「そんなもの、売れるわけないだろう」。カネコ総業(新潟県三条市)が女性向けの鎌やシャベルなどを構想した当初、農村からは必要性を疑う声が多数を占めたという。見渡せば、作業をしているのは男性がほとんどだったからだ。

それでも、女性の活躍が農業の維持拡大につながると考え、17年に農業女子プロジェクトに参画。手が小さく力が弱くても扱えるよう、県の研究機関と連携し、握りやすい、でこぼこした形状の持ち手を開発。従来より3割弱い握力で使えるようにした。

商品はインターネット販売が中心だが、「疲れにくい」といった利用者の口コミが広がり「よく売れている」(同社)。「夫や子どもと一緒に使いたい」という要望も増え、ピンク色の既存製品の色違いや小さめサイズをラインアップに加えた。この事業で、入社する女性が増える効果もあったという。

同社は「武骨で重いという農具のイメージが変わることで、農業の印象も明るく変わると感じる。高齢農家も増える中、楽に作業できる農具のニーズは女性に限らず、今後も高まっていくのではないか」と手応えをつかむ。

ニーズ掘り起こし

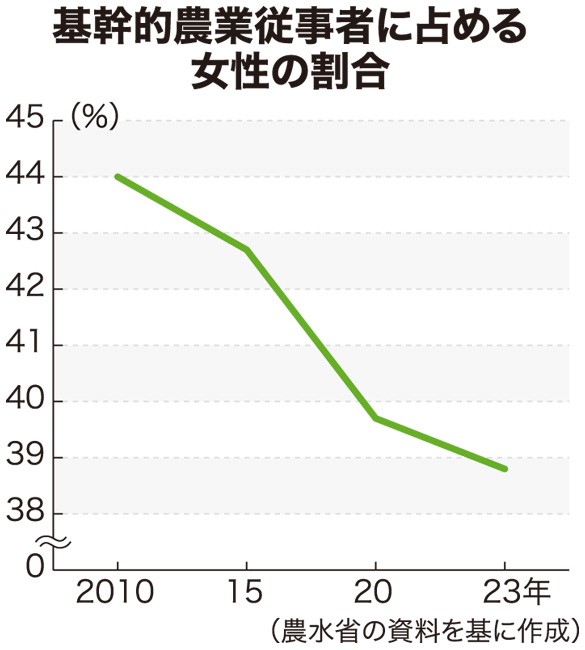

一方、女性の意見を生かした商品開発や情報発信などに関心を持つ企業は増加。同省の農業女子プロジェクトへの参画は現在32社を数え、百貨店やアパレル、ITなど、農業関連以外からの参加も盛んだ。これまで、しゃがむ動作などがしやすい作業着や、女性が生産した農産物を使ったギフトなどを開発しており、埋もれていたニーズの掘り起こしにつなげている。

同省は「若い女性に職業の選択肢に農業を加えてもらえるよう、企業の参画促進などを通じて女性農業者の存在感を高めていきたい」と話す。

<取材後記>

「重くてでかい」というのが、身長150センチの私(女性)にとっての農機具全般への印象だった。農機具とはこんなものだ、使いこなせないと農家は務まらない、と思っていた。

女性農業者向けの製品改良では、結果として男女問わず幅広い層に受け入れられる好循環が生まれていた。身の回りのものが、もしかしたら男性を念頭に設計されているかもしれない、という発想が見過ごされてきていることを実感した。「男性」と一口に言っても、体格や力の強さなどには違いがあることもだ。特に農業従事者には高齢者も多い。

担い手の確保は、真っ先に取り組むべき課題の一つだ。女性をはじめ、未経験者や高齢者などの参画を広く促していくためにも、現場での多様な意見を取り入れることが欠かせない。

Line

Line