JA兵庫六甲玉津支店支店長の杉尾恵美子さん(55)は、当時のJA神戸市西でおにぎりの炊き出しに携わった。「災害になれば一人では生きていけない。困っている人に何かしてあげたいという思いから、職員も組合員も集まり、協力していた」と振り返る。

震災翌日の18日、JAは神戸市からおにぎりの炊き出しを求められた。しかし人手が足りず有線放送で組合員らに協力を呼びかけた。できることをしたいと、多くの組合員らが漬物や梅干しなどを手に駆け付けた。

JAは保管していた米の放出を決め、1日1・5トンを炊き出しに充てた。調理室は10台のガス釜がフル稼働し、職員や組合員30人ほどが朝から夕方まで握る日が続いた。杉尾さんは、ボウルから熱々のご飯をつかみひたすら握った。米粒が手のひらから離れず、手は赤く腫れあがった。

釜や水を運んだり洗ったりと、男女の別なく自然と役割分担ができた。「被災した人の痛みを少しでも分かち合いたい」。皆の思いが一つになったおにぎりは1日6000個、22日間、トマトの出荷箱に詰めて避難所に届けられた。

阪神・淡路大震災は「ボランティア元年」とも呼ばれる。全国から参加したボランティアが、マニュアルなどない中で活動した。杉尾さんは「JAは協同の力で臨機応変な支援につなげられた。日頃からの付き合い、地域で絆を強めることが大切だ」と強調する。

「自宅がつぶれたり家族や大切な人を亡くしたりした仲間もいたが、損を覚悟で出荷してくれた」(近藤さん)と感謝する。野菜は青空市に販売したり、炊き出しの材料として提供したりした。

「農家とJAは食を届けるプロ。有事にこそ役割を発揮しなければならない」。30年前の実感を胸にとどめ、今もトマトとキュウリを作り続ける。

■大阪大学大学院人間科学研究科・渥美公秀教授(災害ボランティアを研究)に聞く

西宮市の自宅で被災し、避難所のボランティアに携わってから研究を進めた。JAは地域の状況をよく把握し、住民と顔の見える関係を築いている。有事の際のニーズを把握し、率先して支援の手を差し伸べられる協同組合組織は、復興への大きな力になる。

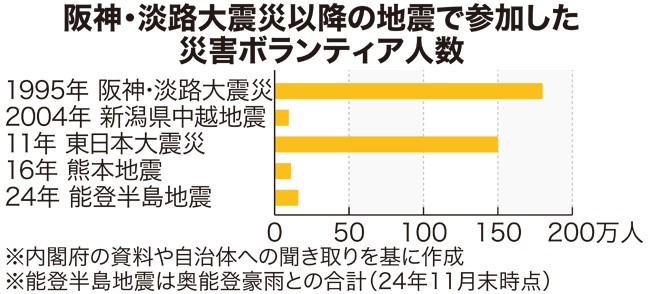

西宮市の自宅で被災し、避難所のボランティアに携わってから研究を進めた。JAは地域の状況をよく把握し、住民と顔の見える関係を築いている。有事の際のニーズを把握し、率先して支援の手を差し伸べられる協同組合組織は、復興への大きな力になる。災害ボランティアはこの30年で、がれきの撤去や炊き出しだけでなく、心のケアのための話し相手など、内容が多様化した。

神戸で支援された人が新潟へ、新潟で支援された人が東北へという被災地間のリレーがあったが、能登半島地震で支援のリレーが途切れそうだ。災害による行政機能のパンクから個人ボランティアに自粛を求める期間が長く、「行政から求められるまで行かない」という傾向が強まった。行政がボランティア活動を全て管理したがる過剰な秩序化は、被災者が置き去りになってしまう。

多様なニーズをつかむには多様な年代や立場のボランティア参画が欠かせない。ボランティアが来ることで地域に希望が生まれる。

Line

Line