JA全中は18日、東京都内で第30回JA全国大会を開き、今後3年間のJAグループの方針を決議する。農業や地域を支えるJAの存在意義を国民に示し、どう次世代につないでいくのか。地域農業やJA経営の未来を見据えた現場の事例を紹介する。

全国大会で掲げるJAグループの「めざす姿」。柱の一つが国産農畜産物を安定供給できる持続可能な地域農業の確立だ。それを支える次世代の担い手をどう確保するのか。事業承継や所得増大に向け、JAの機能発揮が求められている。

JAしまねは、担い手に出向くJA担当者(愛称TAC)を中心に、次世代への事業承継を支える。承継に向けた話し合いのきっかけづくりから承継後の経営相談まで、組合員に寄り添う支援を徹底。年間約20件の事業承継を実現している。

JAは3カ年計画の重点項目に事業承継支援を盛り込む。約20人いるTACが1人当たり平均50経営体に出向き、1年間で1経営体以上の事業承継支援を目標に掲げる。

事業承継支援を担う営農企画課の伊藤和弘さん(43)は「事業承継は入り口が全て。きっかけづくりや意識付けをどれだけできるかが大切」と指摘。経営を移譲する側とされる側が「本音を伝え合うことが最も大切だ」と強調する。

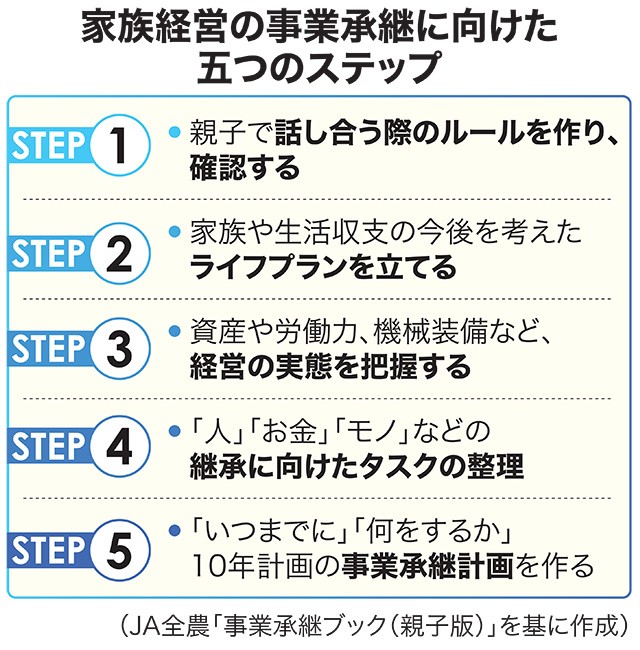

家族経営の承継では、JA全農の「事業承継ブック」を活用。親と子が対面では言いにくい「思い」を記入することから始めるのが特徴。実際の話し合いではTACが間に入り、本音を共有できる場をつくる。

双方が気持ちを理解した段階で、経営実態や家族のライフプランなどを踏まえた事業承継計画の策定・実行支援に移る。JAの信用部門などに関わる各種手続きなども、TACが橋渡しする。

こうした支援は、担い手向けに発行する「TACかわら版」で紹介。セミナーでも情報発信し、事業承継に向けたJAの機能を理解してもらう。

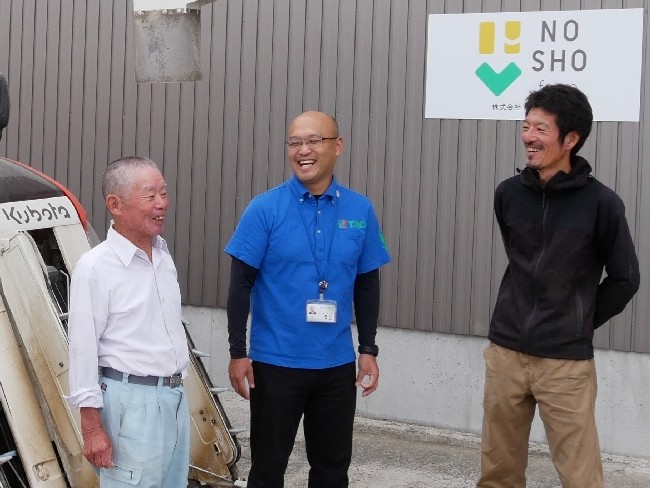

管内の出雲市斐川地区では、主力品目の米や麦、大豆で担い手の世代交代が円滑に進む。同地区で水稲24ヘクタールなどを手がける小松原洋一さん(46)は、TACの支援を受けて父・久一さん(78)から経営を譲り受けた。洋一さんは「TACがいてくれたことで親子の言い争いを避けられ、承継を進められた」と振り返る。従業員の雇用や税制優遇などを考えて法人化。農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約も進めた。

現在はJAと相談しながら規模拡大を検討する。「自分の次の世代にもしっかりつなげたら、事業承継が終わると考えている」と将来を見据える。担当TACを務める営農企画課の大国満瑠係長は「事業承継後も、農業経営コンサルティングなどを通じて支援を続けることが大事な役割」と話す。

(菅田一英)

JAの人手不足が深刻化する中、原点である組合員との対話や業務効率化・生産性向上の鍵を握るのがデジタルトランスフォーメーション(DX)だ。システムの導入・開発や専任部署の新設に乗り出すJAが相次ぐ。人材育成も進め、総合事業を支えるDXを拡大できるかが問われている。

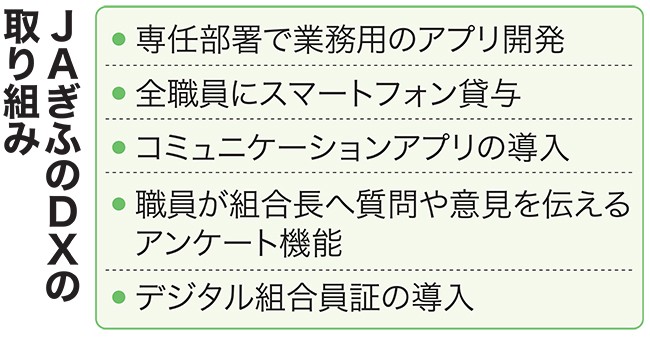

JAぎふは、業務効率化と、組合員の利便性・満足度の向上に向け、DXを加速させている。専任部署でアプリの開発・導入を次々と進める。1000人近い職員全員にスマートフォンを貸与し、情報共有の質とスピードを向上させる。

スマホの貸与に合わせて導入したのが企業・法人向けのコミュニケーションアプリ「LINEWORKS(ラインワークス)」。紙での回覧などに頼っていた職員同士の連絡をスムーズにし、情報共有も迅速化。印刷代などのコスト削減にもつながった。

アプリ内の掲示板では、岩佐哲司組合長の職員向けメッセージ動画を発信。匿名のアンケート機能も設け、組合長への質問や意見などを送れる。アンケートに対する岩佐組合長の回答も動画で発信。職員からは「トップの考えを聞くことができる」「JAの方向性を知ることで先が見える」との声が上がる。

昨年9月には、アプリを開発する専任部署を設立した。多様な部署の課題を解決するため、IT部門以外から選んだ職員で構成する。これまで開発したアプリは約60に上る。

アプリ開発は、プログラミングの専門知識が必要ない「ノーコードツール」で進める。各部署からの報告書などの様式を統一し、集約や集計をしやすくした。様式がばらばらだったことで生じていた負担が、大きく軽減されたという。

JAは今後、組合員との対話や利便性向上に向けたDXを本格化させる。直売所への出荷者の栽培履歴提出や、資材の予約注文などをデジタル化する考え。JAが発信する情報を組合員が使いやすいよう、スマホの使い方教室も強化する。

10月下旬には「デジタル組合員証」を導入する方針。LINEを活用したシステムで、JAのイベントへの参加や、アンケートへの回答などでポイントが獲得できる。ポイントは、JA直売所や電子マネーなどに使える。組合員の利点を増やすことでJAとの接点を強化。来年3月末までに2万人の登録を目指す。

DX推進室の北川善嗣室長は「組合員のメリットの増加と、JAの業務の効率化の両方を目指していきたい」と語る。

(岡根史弥)

Line

Line