農家さんは全員職人

――現在、取り組んでいる農業の内容を教えてください。

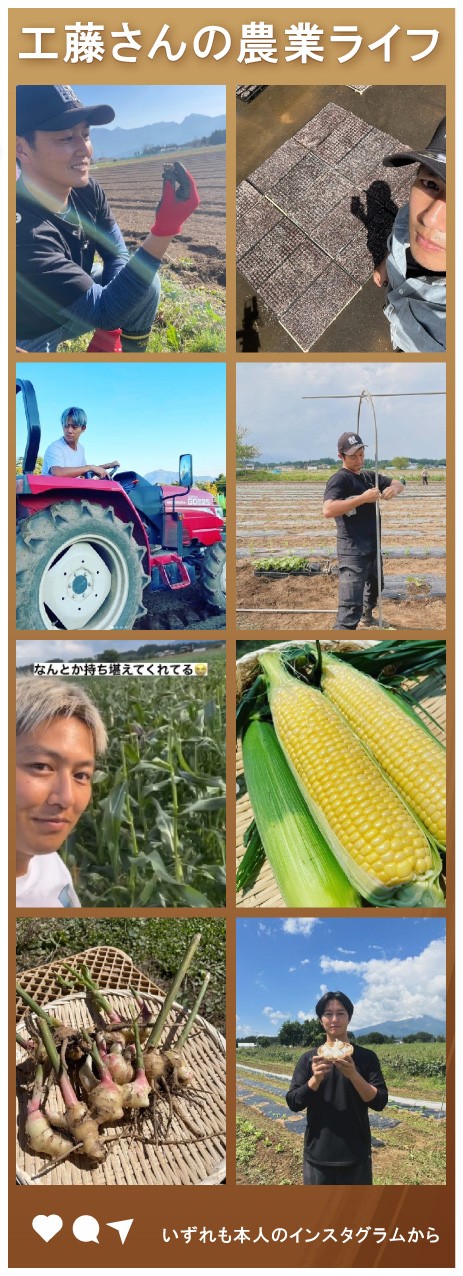

山梨県で、年間15種類ほどの野菜を作っています。有機JAS認証を持っている農家さんの畑の一区画をお借りして、同じ栽培方法でやらせていただいています。害虫対策は大変ですね。去年のカメムシにはお手上げでした。暑さもそうですが、自然との共存の難しさを実感しています。農業の先輩方はよく「毎年1年生だよ」とおっしゃいます。たくさん経験してきた方ですらそうなのですから、農業の奥深さを感じます。農家さんをはじめ、1次産業に携わっている方々は全員、職人だと思います。

――農業を始めて、最初に収穫したのは何でしたか。

レタスだったと思います。自分が作ったものを食べることは、一つ思いが増すように思います。それまでのプロセスを考えたときに、当たり前のように僕らの日常に野菜があるというのは、「農家さんたちの努力があってこそなんだ」と改めて感じました。――これまでで一番おいしかった農産物は。

選ぶのが難しいですけど、毎年作るスイートコーンですかね。畑でそのままもがず直接食べてみたことがあって、「これはもう果汁」と言いたくなるほどジューシーで。甘みも強くてびっくりしました。そういう食べ方ができるのは、畑にいる人間の特権ですね。思い切って一歩前へ

――農業を始めたきっかけを教えてください。

父がアスリートで、母が食事にも気にかける中、1次産業の方々と関わりを持ち、僕も話をする機会があったんです。農業の大変さを漠然と感じながら「そうか、当たり前のようにある食材はこの人たちのおかげなんだ」と感じるようになりました。

父がアスリートで、母が食事にも気にかける中、1次産業の方々と関わりを持ち、僕も話をする機会があったんです。農業の大変さを漠然と感じながら「そうか、当たり前のようにある食材はこの人たちのおかげなんだ」と感じるようになりました。

――その後、大人になって農業を始めることになったのですか。

新型コロナも大きなきっかけでした。自分と向き合う時間が多い中、役者の仕事を第一としつつ、「今やれること」を考えるようになって。誰かに何かを伝えたい時、自分の中でしっかりと経験、実践したことがないと、聞く耳を持ってもらえないと思うんです。そう考えて、行き着いたのが、かねてから興味があった農業でした。家族や事務所が背中を押してくれたのも大きいです。――野菜作りに関わる中で、うれしかったことを教えてください。

家族や友人、スタッフが僕の作った野菜を「おいしい」と言ってくれたことですね。役者も農家も、目指す方向は同じだと思うんです。自分の作品を受け取った人の心に、何かを残す。そうやって喜びや感動をたくさんの人と共有することを僕は大事にしています。――若い世代へメッセージを。

自身の職業に「一次産業」を選ぶ人が増えてほしいです。農業に興味がある人は、思い切って一歩踏み出してほしいですね。「勇気がない」「お金の問題もある」という人もいると思います。まずは、働き手を募集している農家の下に行って作業に関わるという手もあります。そういう経験は将来に役立つと思います。まだ農業に興味がない人には、「おいしいものをいっぱい食べてください」と言いたいです。おいしいと思えるものをたくさんの人と共有し、そこから「なぜおいしいんだろう」というクエスチョンを持ってもらえると、うれしいです。

栽培技術もチェック

――本紙公式アンバサダーになっていただきました。

責任重大ですね。記者のみなさんが常にアンテナを張り巡らせ、毎日、農業の情報を提供していくことって、並大抵のことではないと思うんです。農業に関わってまだ日が浅い僕ですが、できる限り日本農業新聞の良さを伝えたいと思います。――本紙はどう活用されていますか。

基本的には夕食後、自分の時間に「今日は何が載っているんだろう」という感じで電子版を読んでいます。野菜の記事はよく読みますね。特に去年は害虫も多かったので、技術の記事や他の地域の様子が気になってチェックしていました。最近は周囲で米に関する話題が多く出ていますので、備蓄米放出関連のニュースもよく読んでいます。今、情報の価値がすごく高くなっていると感じています。そういう中で、日本農業新聞の電子版って、とても簡単に見ることができて、手に取りやすいと思います。毎日の更新はもちろん、情報をさかのぼれるし、地元以外の地域のことも分かる。それは、大きなヒントや手助けになります。

――本紙は次世代の農業者や学生、地域で活躍する人材、企業などをつなぐ「アグリスタートアップフォーラム」という新たな取り組みも始めます。

すごく素敵なことですよね。若い農業者の方々は、不安との闘いが常にあると思います。いろいろな人や企業とつながることで、不安の解消や、新たな一歩を踏み出すことにつながってほしいと期待しています。(聞き手・高内杏奈、國本直希 写真・山田凌)

Line

Line