日本農業新聞は10月17日、JAの事業・業務を変革するデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める「JA―DX推進研究会」の運営委員会を東京・秋葉原の本社ビルで開きました。運営委員を務める4JAの組合長が、DX化の現状や課題、展望について意見を交換しました。

研究会は2022年10月1日から活動を始めました。当初の会員数は36団体でしたが、今年10月末現在は約2倍の71団体となっています。

サポーター企業は、当初17社でしたが、現在は27社に参加いただき、複数の企業から今年度参加したいとの意向もいただいています。

昨年度のワークショップでは、いちかわ、相模原市、あいち中央、グリーン近江の4JAが一昨年度から取り組んだトライアルの結果を報告しました。

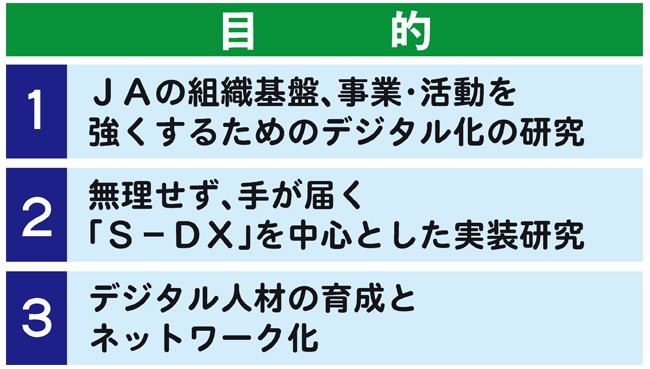

今年度は、JAからのDXの取り組み事例や、企業のソリューション情報の横展開はもちろん、新たなトライアルの実施、デジタル人材の育成・強化などを進めていきます。今年度も2回の交流会、年1回のサポーター企業プレゼンテーションデーの開催を予定する他、先進事例JAへの視察、ノーコードアプリ開発コンテスト、新たな課題の選定・研究を行っていきます。

➀DX推進での役員の心構え

──DXを推進する際、JAの役員が持つべき意識や心構えは、どのような姿勢が重要でしょうか。またDX推進にあたり、組織内でどのような体制整備が求められますか。

➁デジタル人材の育成

──デジタル人材の育成は、どうお考えですか。

JAふくしま未来

数又清市組合長

➀ まずDXを入れることが目的ではないことを、経営陣は理解する必要があります。組合員、利用者の目線で、今の時代、何を求めているのかを、しっかりと描く必要があります。

➀ まずDXを入れることが目的ではないことを、経営陣は理解する必要があります。組合員、利用者の目線で、今の時代、何を求めているのかを、しっかりと描く必要があります。大きくは3点。一つは役職員が共有できるビジョンの明確化。次にリーダーシップの発揮。役員自らDXの文化を根付かせること。三つ目は柔軟な思考。DXは日進月歩なので、変化に対応して新しい技術や方法を受け入れる姿勢を持つことが非常に大切です。

➁ 人材育成は、このDX推進研究会の積極的な参加と、JAの優良事例の共有、サポーター企業の取り組みの確認です。またJAグループ福島が行うプロジェクトへの参加、外部の展示会、AIエキスポなどへの参加も非常に重要だと思います。職員に対してはデジタル技術への理解を深める研修や教育プログラム、ITパスポートの受験推奨などを積極的に行っていきます。組合員・利用者に対してはスマホ教室などを活用し、スキルアップに貢献していきます。

JAいちかわ(千葉)

今野博之組合長

➀ 当組合ではIT、DXの専門部門を設置していませんが、以前からOA(オフィスオートメーション)システムなどを構築管理してきた企画部が担当。DX推進は特別なものではなく業務手続きの中に業務の効率化としてDXが加わっているという理解を忘れてはいけません。今後は組合員とのコミュニケーションツールの開発も強化したい。それにはJA-DX推進研究会のサポート企業に連携協力いただき、さらに発展する体制を継続したいと考えています。

➀ 当組合ではIT、DXの専門部門を設置していませんが、以前からOA(オフィスオートメーション)システムなどを構築管理してきた企画部が担当。DX推進は特別なものではなく業務手続きの中に業務の効率化としてDXが加わっているという理解を忘れてはいけません。今後は組合員とのコミュニケーションツールの開発も強化したい。それにはJA-DX推進研究会のサポート企業に連携協力いただき、さらに発展する体制を継続したいと考えています。➁ デジタル人材育成では、時代を見越して、6、7年前から役員が地元千葉だけでなく、東京に出て情報系などの大学を回りました。今それが浸透し、年2回オープン・カンパニーができるほど大学生を集められるようになりました。ここで知識のある人を多く採れたらいい。

また、プロを入れて職員と結びつけられないか。積極的にセミナー参加やサポーター企業と話しながら、もう少し大きなDXの組織に変えていこうと思っています。

JAはだの(神奈川)

宮永均組合長

➀ コロナ禍後のJAを取り巻く状況は、採用難、中途離職者、高齢者活用と、経営にとって難しいところがあります。だからこそDX推進が必要です。ITリテラシーを高めるには役員や職員、組合員のそれぞれに役割がありますのでそこを整理し、強いリーダーシップのもと取り組みます。それぞれの総合事業の中で、部門ごとにリーダーを育成することは今後、とくに重要です。JAはだのでは企画部統括のもと各部署で「OAリーダー」を選任してもらっています。

➀ コロナ禍後のJAを取り巻く状況は、採用難、中途離職者、高齢者活用と、経営にとって難しいところがあります。だからこそDX推進が必要です。ITリテラシーを高めるには役員や職員、組合員のそれぞれに役割がありますのでそこを整理し、強いリーダーシップのもと取り組みます。それぞれの総合事業の中で、部門ごとにリーダーを育成することは今後、とくに重要です。JAはだのでは企画部統括のもと各部署で「OAリーダー」を選任してもらっています。➁ うちは通信会社経験者を1人採用していますが、まだ点です。各職場のOAリーダーが、ボトムアップでどんどん提案型になるとありがたい。ただ、そのOAリーダーの人材育成が追いついていません。日々の業務に追われるし、そこまで意識が高まっていない。

まずは専門家が1人いて、そこから各部署に配置したOAリーダーが目覚めてくれるといい。リーダーたちに、もっと学習の機会を与えていかないといけません。

JAぎふ

岩佐哲司組合長

➀ 役員は常に新しいものを求める感覚を持ち続ける意識が重要。新しいものへの組織内の抵抗は必ずあります。これを最初に打破するのは役員です。殻を破り進めるのは担当の役職者。その心構えがないと目の前の仕事に忙殺されます。DX推進室をつくりましたが既存のものを入れて使う時代ではない。自分たちで合ったものを作り組織内で活用する。部門ごとに考えられる人たちをつくる、そのために体制をどうするか。ここがさらに一歩進めていく要諦です。

➀ 役員は常に新しいものを求める感覚を持ち続ける意識が重要。新しいものへの組織内の抵抗は必ずあります。これを最初に打破するのは役員です。殻を破り進めるのは担当の役職者。その心構えがないと目の前の仕事に忙殺されます。DX推進室をつくりましたが既存のものを入れて使う時代ではない。自分たちで合ったものを作り組織内で活用する。部門ごとに考えられる人たちをつくる、そのために体制をどうするか。ここがさらに一歩進めていく要諦です。➁ 人材育成では、デジタルに長けたフリーの方に2週間に一度来てもらい、DX推進室と取り組みを進めてもらっています。今までの農協は、私は考える人、あなたはやる人といった一方通行の仕事の流れでしたが、これではDXは進みません。中間管理職は部下の話を否定せず、方向性を共有するぐらいの度量がいります。人材育成は、学習の機会をいかに提供するか。まだ好きにやらせる風土がないので、そこをどう打破するかが役員の課題です。

昨年度のワークショップ報告

グループ協議・発表 「業務課題の棚卸」

報告 請求書にかかるコスト削減の取り組み(JAたじま)

講演 デジタル人材育成の重要性について(MikoSea、東武トップツアーズ)

グループ協議・発表 「人材育成」について

報告 農業資機材・サービス「オンライン展示会」(日本農業新聞)

講演 リスキリング 社員全員の変化適応力を高める戦略(リクルートワークス研究所)

報告 ①JAみやざき こばやし地区本部DX戦略2023~2025(JAみやざき)②やってみる、伝えてみる、続けてみる(ホクレン)

情報共有 会員からの取り組み情報共有(JA茨城県中央会、埼玉県農協総合情報センター、JAしみず、JAあいち海部)

Line

Line