基調講演

北海道大学・小林国之准教授

そのために(1)土壌をかく乱しない(2)表土をカバーし、育てる(3)生きた根を土の中に保つ――など六つの原則を頭に置き、土壌をどう健康にしていくかが同農業の本質といえる。特別な農法ではなく、自らの状況に合わせ、どこでも実践できる。

同農業の背景には、戦後の工業的農業の限界がある。食料供給に貢献してきたが、土壌は劣化し、より多くの肥料・農薬の投入が必要になってきた。土の微生物や生態系を豊かにすることで作物に働きかけていくことが農業なのだと、考え方を変えることが大切だ。

米国を視察した際、8~10種類の緑肥をカバークロップとして植え、肥料を減らしても収量を確保している農場を訪れた。不耕起栽培を実践する農場では、土壌が高温や干ばつに強くなるなど、長期的な効果も出ているという。土の再生のため畑作から肉牛を導入したり、羊に転換したりする農場もあった。

マニュアル化が進んだ現代の農業は、技術が画一化し、農業者のやりがいを奪ってきた面もある。マインドセット(見方や考え方)を変え、成果が見込めることから少しずつ実践し、仲間と学びながら進めてみてほしい。根拠となるデータを集め、畑で効果を実感することも変化を促す。

事例報告

北海道小清水町 農家・和田徹さん

取り組みは大きく三つある。(1)間作やカバークロップで「土を裸にしない」(2)多種の作物や緑肥を同時にまくミックスカバークロップで「多様性を高める」(3)不耕起や簡易耕などで「なるべく耕さない」――ことだ。

間作は、作物の収穫前の畝間に次の作物やカバークロップを播種(はしゅ)する。2年で大豆-ライ麦-赤クローバーの体系で取り組んだ。ライ麦と赤クローバーは不耕起で播種したため、作業時間や機械の燃料代も節約できる。

ミックスカバークロップは、6、7種類を同時に播種した。種ができる前に細断・再生を繰り返すことで、有機物の量が増える。細断の手間が課題だが、効果として土が乾燥しにくくなった。

従来のマインドセットから解放されれば、農業はまだまだ可能性がある。ただ、各自の営農形態や地域性を踏まえ、少しずつ試していくことが大事だ。実践者の輪の広がりに期待したい。

<ことば>環境再生型農業 「リジェネラティブ(再生させる)農業」の日本語訳。不耕起栽培や被覆作物(カバークロップ)、輪作・間作などを組み合わせて土壌の微生物や生態系の力を活用し、土壌の再生を通じて自然環境の回復につなげるといった説明が一般的だが、明確な定義はない。土壌への炭素貯留、温室効果ガスの排出削減、生物多様性の保全などに効果があるとされ、近年、欧米を中心に急速に注目を集めている。

トークセッション

「新潮流」3組語り合う

交流会では、持続可能な食と農の実現に向け、新たな挑戦や特徴的な取り組みを行う3組のゲストが、トークセッション「みどりNEW WAVE」と題して意見を交わした。「稲作本店」のブランドで、無農薬・減農薬栽培の米や加工品を生産・販売する栃木県那須町の井上真梨子さん・敬二朗さん夫妻は「田んぼが生み出す価値を未来につなげる」との思いを軸に、消費者との距離が近い農園を目指していると紹介した。通販での直販やポン菓子や米粉カヌレなど新商品開発に取り組み、就農時より面積は1割増だが売り上げは2倍超に拡大した。

環境に配慮した農業を消費者に正当に評価してもらうためには、敬二朗さんは「なぜ農業をしているのかコンセプトがないままに、生計のためだけに農業をやるのでは、伝わらない」と指摘。自らの経営方針を明確にして発信し、共感を広げることが大事だとした。

シゼンタイ全国循環型社会協議会の佐伯康人代表は、無農薬・無肥料の自然栽培の農学校を各地で運営し、普及する活動について語った。「農家のためだけでなく、市民のための農業であるべきだ」と述べ、自然栽培を核にした農業に関わる人々のすそ野の拡大を期待した。

佐伯氏は「農業を通して地域にコミュニティーを作れば、障害を持った人や高齢者など、いろいろな人が支え合える」とも指摘。国が実証試験を行うなど政策で環境再生型農業を推進するよう求め、JAにも連携を呼びかけた。

水田の自動抑草ロボット「アイガモロボ」を開発したスタートアップ企業・NEWGREENの田中草太企画室長は「農業がしっかり稼げることが地方社会の希望になる」と強調した。有機市場の拡大に対し、国内では有機米の供給量が少ないと指摘。生産の課題である除草作業を減らすアイガモロボを開発し、米の販路確保のため自社で買い取りもしていると紹介した。

同社のアイガモロボは、今年9月に決定した第11回ロボット大賞で農水大臣賞を受賞。交流会会場では、12月に発表を予定する新型の展示も行った。

アグリ社特別企画

Green Earth Instituteから事例報告

会員交流会は、みどりGXラボ賛助会員であるアグリビジネス投資育成の特別協賛を受けて開催した。特別企画として、同社の投資先で、稲わらや食品残さから燃料などを作る技術を持つGreen Earth Instituteが事例報告。加藤淳平執行役員が、米を原料とし、鶏肉に似た食感の食品「麹(こうじ)プロテイン」を製造する技術を紹介した。

みどりGXラボとは

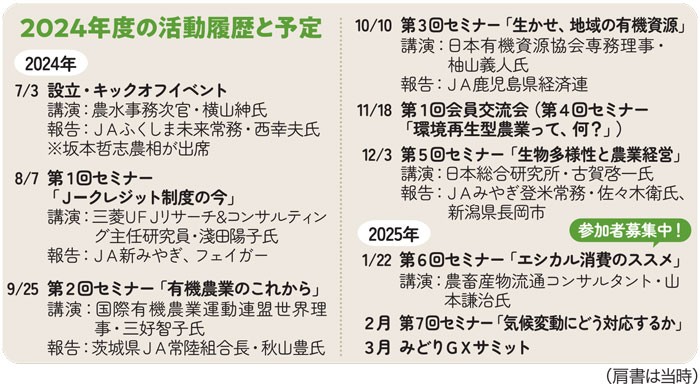

みどりGXラボは7月、農家やJA、自治体、企業など多様な主体が連携するためのプラットフォームとして設立した。環境に優しい農業を進めるには、農法転換に伴うリスクに加え、販路の確保やコストの適切な価格転嫁など、生産現場だけでは解決が難しい課題も多い。新たな学びや仲間づくりの場を提供し、実践につなげることを目指している。

主な活動は、月に一度、有機農業やJ-クレジット制度、生物多様性など、毎回異なるテーマで開くオンラインセミナー。現在は、1月22日に行う「エシカル消費のススメ」の参加者を募集中だ。農畜産物流通コンサルタントの山本謙治氏が貴重講演する。

会員同士が直接意見交換できる交流会や、課題解決に役立つ技術・サービスを持つ企業と生産現場とのマッチングも行う。来年3月には、初年度の活動の集大成として「みどりGXサミット」を開き、優良事例の表彰や政策提言も行う予定だ。 ラボには個人・法人を問わず誰でも参加でき、7月の設立時に238だった会員数は、12月3日までに692に増えた。農家や農業法人、約40のJA・中央会の他、オーガニックビレッジ宣言をした市町村など自治体の入会も相次ぐ。JAグループ全国連、さまざまな業種・規模の企業や団体もパートナー・賛助会員として参画する。

ラボには個人・法人を問わず誰でも参加でき、7月の設立時に238だった会員数は、12月3日までに692に増えた。農家や農業法人、約40のJA・中央会の他、オーガニックビレッジ宣言をした市町村など自治体の入会も相次ぐ。JAグループ全国連、さまざまな業種・規模の企業や団体もパートナー・賛助会員として参画する。

農家やJA、自治体、研究・教育機関、消費者などの会費は無料。入会は右記QRコードを読み込み(またはタップし)、公式サイトから申し込む。入会すると、交流会や過去のセミナーの動画も視聴できる。

<ことば>持続可能な食と農 みどりGXラボは「持続可能な食と農」の実現を目指すと掲げている。これは、環境だけでなく、個々の農業経営や地域も持続可能となる社会の在り方を意味する。環境への負荷を減らしても、農家や地域社会に過度の負荷がかかっては持続可能でなく、広がっていかないと考えるためだ。

Line

Line