食管法廃止、民間に門戸

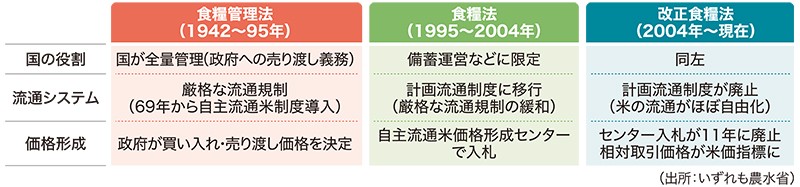

1995年まで続いた食管法時代は、国が米の流通を管理していた。産地には国への売り渡し義務が課され、国が決定した価格(政府買い入れ価格)で買い入れ、国が決定した価格(政府売り渡し価格)で販売された。

当初は、消費者は国が発行した「米穀配給通帳」(81年廃止)を持って指定の米穀店で米を購入する配給制だった。ただ、ヤミ米の増加などを受けて69年、一部の米で国を通さない流通を認める自主流通米制度が導入され、民間流通が本格化していく。

95年11月に食糧法が施行されたことで、流通規制が大幅に緩和された。国の役割は備蓄の運営などに限定された。さらに2004年には食糧法が改正され、米の流通がほぼ自由になった。先んじて1990年からは自主流通米の入札が始まり、価格形成センターの入札価格が米価指標になった。2006年ごろから現在にかけては、国が公表する産地と卸の相対取引価格が指標になっている。

スーパー台頭、価格低迷

米価の動きを振り返ると、「平成5年の大冷害」があった1993年産をピークに、米価は右肩下がりが続いた。2003年産の冷夏や、東日本大震災などで需給が引き締まったタイミングで米価は一時的に上昇したものの、翌年産以降には下落。JA関係者や生産者らは、「生産コストを賄いきれない米価水準が続いていた」と口をそろえる。

米価低迷が長期化した理由の一つが、スーパーの台頭だ。米卸でつくる全国米穀販売事業共済協同組合(全米販)の山崎元裕理事長は、消費者の主な購入経路が米穀店からスーパーへと移り変わる中で、「(従来の)ブレンド米から、単一の産地品種銘柄での販売が主流になっていった」と振り返る。全国のスーパーで同一の銘柄が並ぶと独自色を出すのは難しくなる。山崎理事長は、「消費者にとって最も分かりやすい差は価格だった。小売りや卸間で価格競争が激しくなり、米価下落につながった」と話す。

米の消費量が減り続けていることも要因だ。パン・麺といった小麦製品や肉などの食の欧米化に加え、単身世帯の増加などで、「自宅で毎日炊飯することを手間だと感じる人が増えた」(山崎理事長)。長期的な需要減少トレンドの中で、需給緩和による米価下落を繰り返してきた。

ブランド林立、ルート複雑化

消費者の米離れや安売りが課題となる中、産地では売れる米作りが重要な戦略となっていく。良食味のブランド米は、新潟「コシヒカリ」や秋田「あきたこまち」を筆頭に、1990年代に宮城「ひとめぼれ」、山形「はえぬき」がデビュー。2000年代には北海道「ななつぼし」、青森「まっしぐら」が台頭し、10年には山形「つや姫」が全国でお披露目となった。

近年でも、秋田「サキホコレ」や青森「青天の霹靂」などが登場しており「(ブランド米の開発は)戦争になっている」(同)。ただ近年は、安定的な生産が求められ、高単価・良食味から、暑さに強い米へと品種開発がシフトしている。

23年産を境に、現代の流通構造が抱えるリスクが顕在化している。記憶に新しい「令和の米騒動」が発生し、スーパーから米が消えた。24年産でも、産地や流通業者の激しい調達競争が続いている。背景には、食管法の廃止に伴う米流通の複雑化がある。参入するハードルが下がり、集荷や販売に携わる業者が急増。24年産は、従来主流だったルートに流れる米が減り、流通段階で混乱を招いている。

今、米流通は転換期を迎えている。米不足を受けて、小売りや卸は、直接仕入れを増やそうと産地やJAに接近。複数年契約を希望する声も多く聞こえ、量と価格の安定を目指す動きが活発化している。産地、流通業者は共に、選ばれる取引先となるための工夫が次の激流の時代を生き抜く鍵になりそうだ。

(鈴木雄太)

東北大大学院 冬木勝仁教授

食管法が廃止され、米は一般的な商品になった。需給や売り方などで価格が上下する商材へと変化した。

この30年で国も変わった。需給調整からほぼ手を引いた。ただ、年一作の米で需給均衡を図るためには、流通段階で需給調整していくしかない。新しい食料・農業・農村基本法では、食料安全保障が明記されている。備蓄米の運用などを通じて、国が責任を持って需給に関与していくべきだ。

流通の可視化も重要になる。23、24年産米での混乱は、あるはずの米の所在が情報不足で分からなかったことが一つの要因だ。国だけでなく、米卸やスーパーなどの流通業者、産地でも情報発信を強化していくことが、円滑な米流通に向けて必要だろう。

Line

Line